Desigualdad 4:

Reyes Magos:

Diseño para la desigualdad:

Impuesto de patrimonio:

Próximo estallido:

Causas:

Tendencia a la acumulación:

Puertas giratorias:

Repartir:

Infancia postergada:

Educación financiera:

Confusión de herramientas:

Financiarización insolidaria de la economía:

Revoluciones:

Comentario de libro negacionista:

Paganos:

A pesar del saqueo del patrimonio de todos al que se han entregado políticos y empresarios sin escrúpulos; aunque en absoluto me reconozco en unas instituciones que han dado la espalda a la ciudadanía, pervirtiendo y contaminando su funcionamiento; pese a que siento vergüenza de la clase política que rige las instituciones y que, con un lenguaje gastado y acartonado, plagado de lugares comunes, se ha instalado en una urna de cristal, cerrada a cal y canto a las exigencias de la gente sencilla; porque no es de recibo que quienes defienden las políticas de rigor presupuestario, al mismo tiempo hayan vaciado las arcas públicas para sanear un sistema financiero que, en gran medida, ha sido el causante de la crisis.

porque no acepto la estafa de culpar al estado del origen de la crisis, cuando han sido los bancos privados y una desigualdad creciente los principales desencadenantes de la misma y porque, en realidad, con este argumento hay una ofensiva en toda regla encaminada al desmantelamiento de los estados de bienestar; porque no es de recibo contraponer eficiencia privada frente a ineficiencia pública.

porque estoy convencido de que la salida de la crisis económica debe obtener los ingresos que necesita de una fiscalidad progresiva, donde paguen más los que más tienen, las grandes fortunas, patrimonios y corporaciones, que hasta ahora disfrutan de un estatus privilegiado; porque la intervención de los poderes públicos es muy importante asimismo para corregir las ineficiencias y carencias del mercado y porque las economías funcionan mejor con más equidad.

porque las grandes corporaciones han convertido la gestión de la crisis –en el conjunto de Europa, pero muy especialmente en las periferias- en un lucrativo negocio, comprando activos de propiedad estatal a buen precio, beneficiándose de los procesos de externalización de los servicios públicos, reduciendo los salarios y modificando las condiciones de trabajo.

porque soy consciente de que la agenda de un cambio que beneficie a la mayoría de la población, tiene que colocar en el centro de sus preocupaciones la equidad social, la igualdad de género y la sostenibilidad; porque tenemos que defender con convicción que, por supuesto, tiene que aumentar el gasto público, social y productivo, no sólo y no tanto como herramienta para reactivar la demanda, que también, sino como un vector clave para reducir la pobreza y promover la equidad social y la igualdad de género, y para impulsar la transición ecoenergética de nuestras economías; porque la intervención del sector público es asimismo imprescindible para asegurar que los intereses de la mayoría social, sobre todo los de los colectivos más vulnerables y más castigados por la crisis sean visibles y se puedan expresar; porque privar al estado de recursos y deslegitimarlo apelando a una supuesta ineficiencia impide avanzar en la consecución de estos objetivos, que, digámoslo con claridad, no los garantiza, no los puede garantizar, la iniciativa privada, mucho menos en la actualidad, cuando los poderosos han roto los consensos sociales y los puentes institucionales que articulaban las políticas redistributivas.

porque no podemos dejar en manos del sector privado el ejercicio de derechos humanos básicos, como la vivienda, la salud y la educación; porque me niego a aceptar que la competencia en mercados desregulados se convierta en la brújula de nuestra vida.

(Fernando Luengo, 21/12/2016)

Las tres semanas españolas de la Navidad tocan a su fin. Muchos españoles apuran las últimas horas entregados a la tarea de comprar con encomiable entusiasmo. Los grandes parques temáticos de centros comerciales llenos desde primera hora de la mañana. Pasillos y tiendas en alegre festejo. Apenas nadie tiene, como nosotros, doble visita de forasteros obsequiosos que entran de noche por las ventanas a traer regalos. Uno, procedente del norte; tres, de Oriente. Como en España no se vive en ninguna parte repetirán algunos.

Las librerías registran una inusual actividad, auténtica aglomeración. Es fácil comprobar la presencia de neófitos que no distinguen entre las cajas de pagar y los pupitres de información. Loado sea el espíritu que los introduce en los templos del saber –y del merchandising todo hay que decirlo- piensas por un momento, solo un momento. Dos tendencias sobresalen entre los libros: los de autoayuda y los de cocina.

Cualquiera cara conocida por salir en una pantalla cocinando ha debido sacar su libro. Y así encontramos Cocina para familias o personas solas, vegetariana, verde, sana y de fritos y tapas. Innovadora y tradicional o casera, rápida y de baja –y lenta – cocción, para adelgazar –comiendo -, para aumentar la longevidad o para Peter Pan que todavía deben ser los hombres que se resisten a crecer. Probablemente con un rico surtido de papillas o platos de pasta. Rizando el rizo es posible aunar las dos preferencias de moda y adquirir libros de cocina para vivir mejor.

Se unirá así a toda la suerte de consejos en formato libro, cartel, taza, cepillo de dientes o adorno en donde recuerdes que tú puedes con todo, has de perseguir tus sueños –éste se lleva mucho -, y seguir andando aunque no puedas más porque es lo que te diferencia de otros. Que rendirse no es una opción, que saldrás de está, que esto también pasará, que cada día cuenta contigo y que en definitiva tienes que ser feliz. No deja de ser curioso en un país que registra cifras récord en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. Quizás piensen que tomando el desayuno con esa frase positiva no será necesario el tranquimazín o el orfidal. Uno ponía Not, no en inglés, que explica muchas cosas.

La España de Campofrío en su apogeo, la maniquea, la que hace las delicias de esa simpleza fanfarrona y persistente que ha dado en llamarse “cuñadismo”. Lo peor es que muchos niños participan de la ceremonia con similar júbilo. Papa Noel o Santa Claus han caducado por este año como el yogur y esperan ya a Melchor, Gaspar y Baltasar. Y los caramelos que se cogen con paraguas del revés para que los otros no pillen ni uno.

Pobres de nosotros. Quienes viven así y quienes sufren sus decisiones. Porque mirar la deriva de esta sociedad lleva a preguntarse si estamos preparados para afrontar lo que se nos viene encima.

Nos encontramos en uno de los momentos más preocupantes de nuestras vidas. Todas las piezas del caos construidas a conciencia están a punto de ensamblarse. No quisieron evitarlo antes y ahora tampoco. Se están afrontando los alarmantes cambios con la habitual despreocupación, con insensata irresponsabilidad.

Estados Unidos y Rusia reactivan la guerra fría. Reactivan sus negocios para ser más precisos. Disponiendo ya material de defensa ante amenazas, cuando precisamente confluirán en la cabeza de ambos países dos personas con muchos puntos en común y gran afinidad y simpatía el uno por el otro. Trump, el inminente presidente norteamericano, defendió a Putin, frente a Obama. El mundo en estas manos vive en un polvorín. Y las empresas empiezan a tomar partido. Por el poder. La automovilística Ford ha cancelado una inversión millonaria en México por las amenazas de Trump.

Pero aún habría que añadir a Theresa May en el Reino Unido del Brexit que no pasa por ser la más razonable, ni progresista. Varios más aguardan la salida. Sin olvidar a unos cuantos sátiros diseminados por puntos neurálgicos, como Al Asad en Siria o Erdogan en Turquía que está encarcelando a medio país con la excusa del presunto golpe de Estado que sufrió. Y sin duda los atentados terroristas que -sean fruto de asesinos solitarios u organizados por ISIS que los reivindica todos-, crean una gran alarma social. Añadan la siembra permanente del miedo. Seguridad es la palabra del inicio de 2017, la que cuentan proporcionan los controles y las armas.

Entretanto, muchos ciudadanos en su nube. Vistas las tendencias de consumo de estos días, igual piden, en la carta a los Reyes Magos, una máquina de croquetas para comer la cuarta parte de proteínas envueltas en harina. Con la ventaja añadida de que son blandas y fáciles de pasar. Y varias tazas de pensar en positivo.

Pero convendría más demandar que sus hijos no lleguen a saber cómo, entre las decisiones de unos y otros, les va a ser más difícil estudiar y conseguir un trabajo bien remunerado. Y que emigrar empieza a no ser una salida cuando se levantan las fronteras y en el Reino Unido, o en los Estados Unidos de Trump, solo quieren a los nacionales. Tenemos tanto que contarles. Imagínense a quienes ni siquiera les alcanza muchas veces para croquetas.

Prueben a pedir a a los reyes magos justo lo contrario: saber lo que está sociedad está haciendo y porqué. Han de estar preparados. Una reflexión acerca de lo bien que se traga la corrupción del PP. El constante olor a trampa de muchas de sus decisiones. El sabor a impunidad llegada al culmen en el caso de las responsabilidades por el accidente del Yak 42, con 62 militares muertos, que hubiera sido evitable.

Los privilegios de unos sobre otros. Los apaños para no pagar impuestos. El “cerebro financiero” de la Gürtel se lo amañó a Supermercados Alcampo, según su propia confesión. Los indultos del gobierno del PP, como a ese “promotor inmobiliario” que estafó a numerosas familias vendiendo casas que nunca construyó. Imaginen que la corrupción organizada fuera de un partido de izquierdas. Piensen qué pasaría y qué dirían usted, sus conocidos y los medios. Reflexionen porqué está sociedad engulle la corrupción letal y se atraganta con fantasmas de odios inducidos.

Recapaciten sobre qué hay de verdad en toda esta patraña, en quién se beneficia. Cómo el mundo ha llegado a las puertas de Trump, y de Putin, y todos los demás de una larga lista. A un segundo gobierno de Rajoy y a una Gestora del PSOE que da el gobierno a Rajoy. Cómo se lo han contado o cómo no se lo han contado. Y porqué. Calibren esa influencia sobre los hechos. Y, sobre todo, piensen qué van a hacer ustedes.

Para empezar, todos los niños -y mayores- del mundo harían bien en pedir a los Reyes Magos que les saquen de debajo de la cama al lobo ComeCaperucitasyPeterPanes. Es lo primero para ser autónomo. Aunque mucho mejor será que lo saquemos nosotros mismos.

(Rosa María Artal, 05/01/2016)

Según indica la OCDE, España es uno de los países donde la calidad del trabajo es más baja. Quienes más sufren la precariedad y los bajos salarios son los sectores sociales que ya antes de 2008, cobraban bajos salarios, tenían trabajos temporales y soportaban malas condiciones. Lo que ha sucedido es que esa realidad laboral anterior a la crisis se ha ampliado e intensificado: entre 2008 y 2014 ha aumentado en medio millón los trabajadores que cobran menos de 300 euros al mes alcanzando los 3,7 millones. España sufre a día de hoy una incapacidad estructural para sostener cuotas de empleo estable, por lo que únicamente puede crearse un crecimiento endeble e incapaz de incluir socialmente.

Es la propia Comisión Europea la que constata un desfase entre el crecimiento macro de la economía y el crecimiento de la economía popular española, advirtiendo que la creación de empleo no ha hecho disminuir la desigualdad. “Quien no trabaja no come” se solía decir; pero el problema no es la ausencia de voluntad de la gente por hacer cosas y por sentirse útil, lo grave es que muchos no pueden trabajar y algunos de los que trabajan no pueden comer mucho: 6 millones de compatriotas no obtienen al año unos ingresos laborales superiores al salario mínimo interprofesional (SMI). España es hoy un país sin futuro; un país envejecido que se permite el lujo de expulsar en el último lustro a unos 700.000 jóvenes de entre 25 y 35 años; un país en el que nacerán para 2030 un 28% menos de niños.

En las últimas décadas se ha venido aplicando una lógica socioeconómica cada vez más voraz y que ahora se pone en cuestión: la desigualdad no es un problema, el empleo no es una prioridad y la precariedad es una tara individual. En la economía de la oferta, para que a todos nos vaya bien se supone que primero tiene que irle bien a las empresas. La existencia de beneficio, cuanto más mejor, se convierte en la condición necesaria para la creación de empleo y la mejora de los salarios. Sin embargo, el círculo virtuoso que se supone que va de los beneficios a la inversión; de la inversión al empleo; y del empleo a las mejoras en los salarios no se da en la práctica. Los beneficios no se reinvierten en incremento de capacidad que absorba más empleo, que de crearse, nada garantiza que sea de calidad. Así se explican las reformas estructurales en materia laboral, la fiscalidad regresiva y los recortes en servicios públicos. Hay que ponérselo fácil a quienes “crean riqueza” reza el mantra, cuando lo cierto es que sucede al revés, pues son los grandes patrimonios y las grandes fortunas quienes reciben una “Renta Premium” vía no-impuestos que costeamos todos y todas.

Un ejemplo de esta Renta Premium sucede cuando Hacienda solo recauda el 0,17% de lo que se declara por patrimonio, o cuando las grandes empresas sólo pagan un 5% de impuesto de sociedades, es decir, se les perdona el 95% del impuesto. Otro ejemplo, quizás el más obsceno de todos, es el rescate bancario de 122 mil millones de ayuda pública -unos 2.600€ por persona- recibida por los bancos de los cuáles al menos 60.178 millones de euros nunca se recuperarán. Gracias a esta fórmula basada en quitarle el bozal a los grandes capitales para que puedan morder libremente, se ha conseguido que las personas en España que acumulan un patrimonio de más de 30 millones de euros, pasen de ser 233 en 2007 a sumar 508 en 2014.

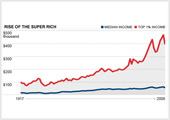

Suele argumentarse que una Renta Básica Universal supondría un problema porque reduce la dependencia de los ingresos recibidos provenientes del trabajo remunerado, lo cual supuestamente, atentaría contra la propia “dignidad del trabajo”. Dicho de otro modo, digno, según esta visión, quiere decir “ser libre” pero estando obligado a tener que vender la fuerza de trabajo, el tiempo, a otro que te paga por aquello que considera útil, es decir, aquello que produce valor y se vende. Obviamente, quien necesita vender su tiempo a una empresa para obtener ingresos gozaría de mayor libertad y dignidad si la necesidad de trabajar para otro se viera reducida. Pero curiosamente, quienes advierten de peligro de la RBU y recuerdan esa dignidad del trabajo, no suelen vivir de los ingresos que les genera el trabajo. Según los análisis de Zuckmnan y Piketty para EEUU con datos de 2014, el porcentaje de renta que no proviene del trabajo es abrumadora en los más ricos: el 1% más rico recibe un 59% de su renta por vías distintas y la cifra se eleva al 75% cuando hablamos del 0,1% más rico.

Hasta ahora todas las medidas aplicadas han ido enfocadas a confiar la riqueza colectiva a unos pocos para que dinamicen la economía de todos. Es normal por lo tanto, que quienes se benefician de este modelo de Renta Premium traten de convencer al resto de la población de lo perjudicial que sería implantar una Renta básica Universal. Se dice, “no hay dinero para financiarla, sino no habría recortes”, cuando es al contrario, no hay dinero porque hay recortes, no hay dinero porque la economía funciona como una aspiradora de riqueza de abajo hacia arriba; primero se devalúan los salarios, luego se fomenta el endeudamiento y después se adopta un modelo impositivo y fiscal con el que ganan los que más ganan, junto con un modelo de gasto público con el que, aunque suela pensarse lo contrario, también reciben los que más ganan.

(Jorge Moruno, 18/01/2017)

Hace ahora poco más de 15 años, el ‘establishment’ de EEUU entró en ebullición tras conocer que un grupo de multimillonarios reclamaba la permanencia del impuesto de sucesiones. El manifiesto -‘los abajo firmantes’- lo movió entre sus allegados el abogado William H. Gates, padre del fundador de Microsoft. Y entre quienes lo apoyaron se encontraban, además de varios herederos de la familia Rockefeller, multimillonarios como George Soros, la filántropa Agnes Gund o Ben Cohen, uno de los fundadores de la marca de helados Ben & Jerry’s.

Warren Buffett, el oráculo de Omaha, también reivindicó como suyo el manifiesto. Y por aquel entonces soltó una frase prodigiosa. Suprimir el impuesto de sucesiones, dijo, “sería como formar el equipo olímpico para los juegos de 2020 con los primogénitos de los de medallistas del año 2000”. Es decir, sustituir el mérito y el esfuerzo por la herencia.

Hace menos años, en plena crisis financiera, el economista Salvador García-Atance reivindicaba en una entrevista en ‘La Vanguardia’, igualmente, la necesidad de contar con un impuesto que gravara las sucesiones. García-Atance y sus socios, como se sabe, ganaron mucho dinero con la venta de Asesores Bursátiles a Morgan Stanley en años de ‘boom’ bursátil. Pero como una cosa no quita a la otra, en aquella entrevista sostenía que era necesario un impuesto que gravara las herencias. Al igual que Buffett, dio un argumento contundente: “Creo en el capitalismo y en el libre mercado. Y si el capitalismo triunfa es porque valora y aprovecha más que ningún otro sistema el mérito y el esfuerzo personal, y por eso es más eficaz”. [...]

(Carlos Sánchez, 19/02/2017)

La portada de esta semana de la prestigiosa revista The Economist, “The global economy enjoys a synchronised upswing” es un síntoma de que a fecha de hoy aún no se ha entendido la naturaleza de la actual crisis sistémica. Es cierto que, salvo el deterioro de los Estados Unidos, la economía global disfruta de una recuperación sincronizada. De ello hablamos recientemente cuando introdujimos distintos indicadores adelantados globales y patrios. Sin embargo, la situación actual es profunda e intrínsecamente inestable. El pasar de la estabilidad al caos solo es cuestión de una fina y delgada línea, prácticamente imperceptible.

Occidente, y también China, tratan de evitar el caos inflando y generando de manera permanente burbujas de activos, reales y financieros. Resulta grotesco el intento patrio de reactivación de un nuevo ciclo inmobiliario alcista, condenado al fracaso. Como consecuencia, hay un riesgo endógeno, engordado a través de una política monetaria encaminada a proteger la riqueza de los que más tienen. Se trata del inicio de un nuevo ciclo de aversión al riesgo en los mercados financieros globales, profundamente sobrevalorados.

Ocho años después del inicio de La Gran Recesión, los bancos centrales siguen inyectando 200.000 millones de dólares al mes en el sistema financiero mundial para evitar que éste implosione. Pero en la actual crisis sistémica del sistema capitalista global, los bancos centrales están perdiendo, aunque ellos no lo crean, el control sobre el valor de su moneda, la situación de sus sistemas financieros y su papel en la economía global.

Sin embargo, hay una pérdida sutil todavía más preocupante desde el punto de vista de quienes realmente mandan. No pueden frenar un descontento social creciente fruto de la cosecha de todo aquello que fueron sembrando durante años de políticas económicas injustas, incluidas aquellas implementadas por los bancos centrales, y que han enriquecido en gran medida a los más ricos a expensas de todos los demás. Cuando las personas se empobrecen y empiezan a ser conscientes, y asumen que la culpa no es de ellos, al final, tras el desbordamiento de esa última gota que colma el vaso, acaban enojándose con las autoridades que muñeron las políticas distópicas. Y obviamente se desata la de San Quintín.

La expansión financiera que despega a partir de 1993 obedece a políticas explícitas, y deliberadas. Desde finales de los 80 occidente en general, y muy especialmente Estados Unidos, experimentaba una larga secuencia de crecimientos raquíticos que mostraban las tremendas dificultades para mantener expansiones de la producción, sobre la base de una redistribución de la renta que no conseguía expandir a la clase media, ya entonces muy afectada por una intensa deslocalización que trataba de aprovechar la globalización comercial y financiera. Un proceso simultáneamente acelerado por un continuo cambio tecnológico.

La burbuja financiera, no fue sino una vía para sortear artificialmente los límites que imponía la desequilibrada distribución de la riqueza en el mundo. Las emisiones billonarias de activos financieros derivados, solo servían, y sirven, para sostener una expansión artificial de la demanda, que sortease la caída de la tasa de ganancia del capital y, sobre todo, facilitase la financiación de un gigantesco proceso de acumulación, y la adquisición de riquezas por todo el globo a favor de unas pocas manos.

La continua aplicación de regulaciones, o re-regulaciones a favor de la movilización del capital, es una constante histórica, que desdice la visión ingenua que alude a los problemas de codicia desatada para explicar la actual crisis. Por ello cualquier ejercicio de prospectiva no debe dejar de tener en cuenta las posibles estrategias de las clases dominantes y las configuraciones históricas que dan forma operativa y real a los intereses de las elites.

A la vista de los acontecimientos, el capital aún sigue pensando que puede darle una vuelta de tuerca al mercado global liberalizado, posicionándose desde hace años para dominar la extracción de rentas especulativas, aprovechando los escenarios de geo-escasez energética y alimentaría, y diseñando, a espaldas del poder democrático, las nuevas arquitecturas financieras globales.

La política económica implementada en la mayoría de las democracias occidentales desde el inicio de la actual crisis sistémica se diseñó, y continúa dibujándose, al margen de la defensa de los intereses de la ciudadanía. No existe la libre competencia, los mercados no son eficientes, el libre albedrio solo genera pobreza, las gerencias corporativas nos han robado como nunca, la autorregulación no funciona, la avaricia de las élites es desmedida, los mercados financieros están fuertemente sobrevalorados.

El objetivo último de las políticas implementadas en diversos campos –económico, social, educativo, judicial,..- es tratar favorecer de manera permanente los intereses de la clase dominante. Nunca en la historia reciente las democracias habían caído tan bajo, con tanto mediocre al frente de distintos gobiernos de diferente pelaje. En eso debemos reconocer que la superclase lo ha hecho muy bien.

Pero, a diferencia de la portada del The Economist, lo peor no ha pasado. Todo lo contrario, las causas que han originado la actual crisis económica no solo no se han corregido sino que han empeorado. La carga de la deuda en los países desarrollados se ha convertido en un evento extremo utilizando cualquier medida histórica y requerirá de una ola de condonaciones de deuda, negociadas o no. Y cuando los mercados financieros, profundamente sobrevalorados, de una vez por todas se den cuenta de ello, el juego se acabó. Al final, a las élites les puede salir muy cara su avaricia porque, como demuestra la historia, las tensiones sociales y el caos les acabarán devorando. Y sino al tiempo.

(Juan Laborda, 19/03/2017)

Ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, esto es, la mitad más pobre de la humanidad. Las empresas consiguen ser más productivas realizando recortes en salarios y plantilla, dando lugar a que con menos personas consigan el doble de rendimientos que hacen crecer los ingresos. Actualmente Carrefour llega a obtener más beneficios por su gestión financiadora a los productos de compra de sus clientes, que por la producción y venta de los mismos

En el año 2000 la ONU fijó una serie de medidas, los llamados Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), en los que los 189 países miembros firmaron un acuerdo para cumplir ocho objetivos globales que consiguiesen el desarrollo del mundo en el nuevo milenio. Entre ellos se encontraba la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos o avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. En 2015 se hizo una revisión de tales objetivos para revisar la eficacia de éstos. Desgraciadamente se comprobó que no se estaban cumpliendo y que la forma de llegar a conseguirlos quedaba muy lejos de ser la adecuada. En ese mismo año se desarrolla una agenda para 2030 en la que los ODM se amplían a 17, y pasan a denominarse Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por el matiz de cumplirlos de forma que sea realmente sostenible para el medioambiente y continuada en el tiempo.

Además, se exigía también acciones concretas para los países del norte de occidente en sus territorios y no sólo quedaban enfocados estos objetivos para los países del sur en vías de desarrollo. Un objetivo concreto de esta nueva agenda 2030 es el número 10 dirigido a la reducción de las desigualdades. De nuevo por desgracia, observamos que no se está consiguiendo llevar a cabo estos logros teniendo en cuenta las políticas utilizadas para ello.

Vivimos en tiempos abiertamente injustos, en donde la acumulación de riqueza por parte de unos pocos cada vez se hace más notoria y abultada. Actualmente, según un estudio para Oxfam, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, esto es, la mitad más pobre de la humanidad.

Pese a la recesión del ciclo económico, las fortunas de los más ricos han ido aumentando mientras que el patrimonio de los más pobres ha ido duramente menguando. ¿A qué se debe esta tendencia? Podemos decir que se debe a la siguiente serie de sucesos.

En primer lugar, la lógica capitalista responde exclusivamente a la maximización de beneficios como principal objetivo a conseguir. Es decir, en el proceso económico generalmente dividido en dos partes; producción y venta de bienes y servicios, se antepone unas condiciones adecuadas para la parte de producción, en favor de un beneficio final más alto en la venta.

Haciendo uso de esta práctica, las empresas consiguen ser más productivas realizando recortes en salarios y plantilla, dando lugar a que con menos personas consigan el doble de rendimientos que hacen crecer los ingresos. Hagamos también un apunte en la brecha salarial que sufren las mujeres ante un mismo desempeño laboral con respecto al de los hombres. Las empresas se aprovechan de esta discriminación para obtener más ingresos. Esta desigualdad entre géneros alcanza un 20% de disparidad en los salarios. Insisto, por realizar la misma tarea laboral.

La incapacidad de negociación por parte de los trabajadores ante tales condiciones es fruto de otra desigualdad: el crecimiento de las rentas del capital y el hundimiento de las rentas del trabajo a la hora de aportar al Producto Interior Bruto (PIB, que es la suma de bienes y servicios finales producidos por un país durante un año).

Actualmente Carrefour llega a obtener más beneficios por su gestión financiera a los productos de compra de sus clientes, que por la producción y venta de los mismos. Por consiguiente, a las grandes empresas ya no les hace falta exclusivamente que sus ganancias, a la hora de producir y vender bienes y servicios, sean óptimas y mantenidas en el tiempo para continuar con el negocio. Es decir, siguen siendo rentables sobre el papel gracias a sus inversiones financieras internas aunque en su actividad económica lleguen a sufrir graves pérdidas. Como resultado, a corto plazo obtendrán beneficios elevados y a largo plazo estarán al borde de la quiebra. Lógicamente, la quiebra de una gran empresa no perjudicará a los propietarios del capital de la misma, que han estado multiplicando en el sector financiero sus beneficios obtenidos (los dividendos a repartir de la venta de acciones), sino que perjudicará a sus miles de trabajadores que quedarán en paro.

Un claro ejemplo de este comportamiento puede observarse en lo sucedido con el gigante automovilístico General Motors. El estadounidense William Lazonick, economista experto en administración de empresas, calculó que si la compañía General Motors no se hubiera gastado 20.400 millones de dólares entre 1986 y 2002 en recomprar sus propias acciones, y en vez de eso los hubieran ingresado en el banco con sólo una rentabilidad del 2,5%, para 2009 habría acumulado los 35.000 millones que necesitaba para evitar la quiebra y su posterior rescate por parte del gobierno de EEUU.

Como vemos, se produce una tendencia de acumulación y estancamiento de la riqueza en unos pocos. Las grandes compañías utilizan dinero para generar dinero sin producir bienes y servicios a cambio, y sin necesitar mano de obra para su dejada actividad económica original.

Cuando se dice que las empresas no necesitan trabajadores, se asocia a que éstos no son su única fuente de producción de beneficios, por lo que carecen de incentivos para mantener unas condiciones laborales dignas y justas. Sin duda, lo más lamentable de esta estrategia es que da paso a la temporalidad y la precarización de los empleos en detrimento de los ingresos y la calidad de vidas de las familias. Por consiguiente, obtenemos la figura del trabajador que pese a tener trabajo sigue siendo pobre ya que ni éste le garantiza unos ingresos suficientes.

El siguiente paso en la cadena de la acumulación y estancamiento de la riqueza radica en la ingeniería financiera de los beneficios de las grandes fortunas hacia paraísos fiscales con el fin de eludir el pago de los impuestos. El secretario de economía de la UE estimó en enero del año pasado que, tan sólo en los países de la Unión, las grandes empresas consiguen evadir entre 50.000 y 70.000 millones de euros al año. Esta práctica es más lesiva cuando además se lleva a cabo en países en vías de desarrollo. En estos países, debido a que tienen una legislación laboral más laxa, son utilizados por las grandes empresas para la deslocalización de su mano de obra hacia estos territorios con el afán de poder maximizar más si cabe los beneficios, ya que hacen frente a unos costes salariales mucho más bajos a los que encontrarían en el país de origen de las marcas.

Como resultado, estos lugares son explotados laboralmente y sin apenas contraprestación por la empresa que lo realiza. Sus elevadas cifras de facturación llegan a ser más elevada que el PIB de estos países, lo que les permite ejercer fuertes presiones políticas en el territorio para verse favorecidas. Estas presiones para que se legisle en favor de un lobby empresarial, también se dan en países desarrollados.

Es ya sabido por todos la existencia de las puertas giratorias entre puestos de administración de empresas del IBEX-35 y altos cargos públicos del estado español. De esta forma, consiguen que el país que más horas de luz tiene de Europa sea a su vez el país donde la tarifa de la luz tiene un precio más elevado y donde existen fuertes impedimentos por parte de las grandes eléctricas de cara al desarrollo de la energía solar (entre otras fuentes renovables). Para que se hagan una idea, durante el primer semestre del 2015, el presidente de Iberdrola llegó a ganar 44.000 euros al día.

Los sectores económicos en general (telecomunicaciones, eléctricas, petroleras, automóviles, telefonía, etc.) van tendiendo a aglomerarse de forma oligopolística (pocas empresas oferentes y muchas personas demandantes). Como consecuencia de ello, resulta casi imposible que las ganancias de tales sectores cambien de manos. Sus dueños cada vez se hacen más poderosos y ricos, en parte gracias a que cuentan con el favor de las administraciones públicas.

Rápidamente hemos dado un repaso crítico a la realización de la actividad económica por parte de las grandes fortunas. Se observa cómo con estos métodos mencionados anteriormente, los ricos no dejan de ser más ricos en el tiempo y la situación de los pobres es cada vez más indefensa. Esta situación se traslada a futuras generaciones, aumentando más en el tiempo la desigualdad de las partes.

No se trata del orden natural de las cosas, por lo que no debemos permitir que sigan ahogando la economía quedándose sólo unos pocos todo el excedente de ésta.

(Cristian Gómez Martínez, 24/04/2017)

Acaban de salir los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016. Con datos de ingresos de 2015, vuelve a constatarse que la desigualdad no se revierte en la nueva etapa de crecimiento económico. El coeficiente de Gini –que mide la desigualdad en una escala donde cero es el valor de una sociedad (imaginada) donde la desigualdad fuera mínima y 100 el de una sociedad donde fuera máxima– España se sitúa en 34,5, apenas una décima menos que el año anterior, a pesar de que 2015 fue un año de crecimiento económico (3,2 del PIB en 2015). En 2014 también había “descendido” una décima (con crecimiento de 0,7%). A este ritmo necesitaríamos más de dos décadas de crecimiento continuo para volver a los niveles de desigualdad de 2008, donde España ya se situaba en niveles medio altos de desigualdad en Europa.

Los seres humanos no toleramos fácilmente la desigualdad, y menos si entendemos que deriva de causas inmerecidas o es producto de la (mala) suerte. Un volumen ingente de literatura académica acredita esta aversión natural a la desigualdad. Numerosos estudios experimentales muestran que, bajo condiciones controladas en un laboratorio, individuos a los que se solicita dividir recursos entre un grupo de personas con las que no mantienen relación alguna previa, eligen repartos igualitarios. El sesgo es tan poderoso que, muchas veces, los sujetos prefieren incluso resultados igualitarios en los que todo el mundo gana menos que resultados en los que todo el mundo gana más pero es mayor la desigualdad entre los que más tienen y los que menos.

Estos experimentos resultan especialmente interesantes cuando se realizan con niños que apenas han sido socializados en normas y hábitos sociales. En un conocido estudio se invitaba a niños de seis a ocho años a repartir gomas de borrar de colores a dos niños (desconocidos) que habían ordenado su cuarto. Si se repartía un número impar de gomas, los niños responsables de la distribución insistían en que el experimentador lanzara la goma extra a la basura antes que distribuirla de manera desigual.

Evidentemente, los adultos –ya plenamente indoctrinados en saberes, normas y valores sociales– tendemos a tolerar desigualdades en situaciones reales, aunque en diferente grado en función de nuestra personalidad e inclinaciones ideológicas. Por lo general, creemos que algunos individuos merecen recompensas a su esfuerzo y otros “castigos” a su indolencia. Pensamos que estos incentivos y desincentivos inducen comportamientos virtuosos. Pero incluso así, no toleramos niveles de desigualdad elevados y estamos bastante bien predispuestos a corregirlos utilizando recursos colectivos extraídos a los más afortunados.

En general, los estudios basados en sondeos nos indican que los individuos prefieren vivir en sociedades más igualitarias que aquellas en las que viven, aunque no calibran adecuadamente el nivel de desigualdad que realmente existe. Tienden a infraestimarlo. Sorprendentemente, esta preferencia por mayor igualdad está presente incluso entre colectivos sociodemográficos que tenderíamos a pensar que prefieren el statu quo.

La inclinación al igualitarismo aparece perfilada claramente en muchas Teorías de la Justicia. En la que es posiblemente la teoría más conocida, John Rawls llega a la conclusión de que las desigualdades existentes solo son “perfectamente justas” si maximizan las expectativas de los que están peor (es decir, si maximizan el mínimo de un índice de ventaja). Cualquier distribución de recursos que no tiene en cuenta la suerte de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución es inaceptable porque sería rechazada por individuos situados tras un velo de ignorancia –un ingenioso ejercicio mental que permite a Rawls deducir preferencias acerca de la distribución de recursos a partir de una posición original en que los individuos ignorarían cualquier detalle sobre sí mismos: su lugar en la sociedad, su posición de clase o estatus social, ni tampoco sus habilidades naturales.

El igualitarismo también está en el centro de la agenda política de muchas corrientes políticas, y en especial de la izquierda, que históricamente ha mostrado una particular sensibilidad por quienes sufren privaciones y situaciones de subordinación derivadas de ellas. Ese vínculo entre la desigualdad y la dominación lo sintetiza bien una célebre frase de Alfonso Guerra, parafraseando a Voltaire en el Tratado de la Tolerancia: “Lo que persigue un buen socialista es que nadie sea tan rico como para poner a otro de rodillas ni nadie sea tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro”.

Es lo que pretende conseguir, por ejemplo, el Estado de Bienestar socialdemócrata a través de lo que los teóricos han llamado “desmercantilización”, que al convertir la provisión de ciertas transferencias y servicios públicos en un derecho social debilita la dependencia de las personas del mercado y los empodera frente a la explotación capitalista. La agenda institucional socialdemócrata contiene pues, ante todo, políticas centradas en la vulnerabilidad y la promoción de “capacidades para funcionar” que puedan corregir sus situaciones de desventaja.

Por todo ello, resulta tan ajena a la tradición socialista una frase que se está extendiendo, con distintas variantes personalizadas, entre muchos dirigentes del PSOE afines a Susana Díaz para justificar su abstención en octubre. A varios dirigentes les hemos escuchado repetir machacona y complacientemente “primero España, luego el PSOE, y después uno mismo”. En ese orden de prioridades se difumina hasta la desaparición el que ha sido el primer objetivo del socialismo democrático. Poner a España, en abstracto, por delante de cualquier consideración sobre los intereses de los más vulnerables supone afirmar un principio que el pensamiento igualitarista socialdemócrata ha tendido a negar: los “intereses comunes” no son necesariamente los intereses de los más débiles si no otorgan prioridad al bienestar de éstos últimos.

Zapatero tendió a olvidarlo durante su segunda legislatura. Aunque prometió una salida social a la crisis, hay muy poco a lo que agarrarse para confirmar que la ofreciera de manera efectiva. Los “intereses de España” terminaron prevaleciendo en el discurso y la obra. La reforma constitucional del artículo 135, por cosmética e inoperativa que en realidad pueda resultar, simboliza de manera palmaria esa inclinación a poner “España” por delante, relegando las necesidades de los españoles más vulnerables –prioridad que sí reconocería, en cambio, la propuesta de Pedro Sánchez de blindar el gasto social frente a los compromisos financieros de la deuda.

A la luz de los datos que tenemos sobre los efectos de la crisis desde el inicio –que evidenciaban el empobrecimiento de los más pobres en relación a los segmentos intermedios y altos– es dudoso que se estuvieran maximizando las expectativas de los débiles. Una crisis que se cebaba con los más débiles hubiera exigido una respuesta socialdemócrata que aliviara sobre todo la aflicción de los más desfavorecidos. Y esa respuesta no se produjo. Basta recordar que en un contexto de incremento acelerado de situaciones de privación –la carencia material severa pasó del 3,4% al 5,5% entre 2007 y 2011– el número de ejecuciones hipotecarias se triplicó ante la inoperancia gubernamental.

Lo que pasaba desapercibido o generaba indiferencia en la Moncloa, no lo hacía en la ciudadanía. Y el PSOE lo ha pagado muy caro, arrastrando la reputación de partido poco creíble en la lucha contra la desigualdad. Algunas de las mejores estampas de esa reputación derruida se han recogido magistralmente en los sondeos de la empresa My Word para el Observatorio de la Ser, dirigidos por la socióloga Belén Barreiro.

En noviembre de 2013, preguntados los entrevistados qué cuatro políticas o prioridades incluirían en un programa ideal de gobierno (entre cerca de una veintena), la respuesta más frecuente, con un 60%, fue “reducir las desigualdades y combatir la pobreza con políticas fiscales y políticas sociales”, muy por encima de otras prioridades. “Controlar la deuda y el déficit”, o “bajar impuestos”, era reclamado por un 29,3 y un 29,2% respectivamente. Entre los votantes socialistas, las preferencias por reducir la desigualdad y combatir la pobreza subían todavía más, al 73,8%.

El PSOE no había sabido dar respuesta a las preferencias de la ciudadanía, y sus votantes se lo hacían pagar. Un 25,6% de los socialistas que votaron PSOE en 2011 se mostraban de acuerdo con la frase: “El PSOE ya no representa a la clase trabajadora, ni a las clases medias; defiende sobre todo los intereses de las clases altas y de las elites”.

Dos años más tarde, otro sondeo de My Word administrado en marzo de 2015evidencia la pervivencia de estas actitudes. Preguntados los entrevistados “cómo de comprometidos (creían) que cada uno de los partidos esta(ba) con la lucha contra la desigualdad y la pobreza”, la ciudadanía situaba a Podemos muy por delante del PSOE. El 40,8% de los votantes creía que Podemos estaba muy o bastante comprometido. Solo el 9,9% creía que lo estaba el PSOE. Para mayor escarnio del PSOE, el 26,6% de los votantes del PSOE creían que su partido estaba muy o bastante comprometido, pero un porcentaje sustancialmente mayor de los votantes socialistas (59,6%) otorgaban a Podemos ese grado de compromiso.

Dicho de otro modo, la pérdida de credibilidad del PSOE es, seguramente en buena medida, una pérdida de confianza en el compromiso del partido en un asunto que interesa sobremanera a sus clientelas electorales, reales y potenciales. Pensar que puede recuperarse esa confianza apelando de nuevo a argumentos de interés general sin una fuerte apuesta por la justicia social parece un ejercicio de ingenuidad que el PSOE, a estas alturas, no puede permitirse. Ni debe si, en nombre de un sentido más amplio del interés social, aspira a preservar las opciones de una fuerza socialdemócrata consecuente con sus ideales como contrapeso a la solidez granítica del suelo electoral del Partido Popular.

(Pau Marí-Klose, 27/04/2017)

La reciente publicación de UNICEF Children of Austerity nos recuerda que la recesión ha golpeado de manera especialmente fuerte a la infancia. Según Gabriel González-Bueno, experto del Comité Español de UNICEF, “abordar en España la pobreza infantil como política de Estado no puede esperar más”. España es, junto a Grecia y Rumanía el país con más altas tasas de pobreza infantil de la UE. Si medimos la pobreza relativa con un umbral “anclado” (en el año 2008), casi el 40% de la población infantil española es pobre, y el incremento entre 2008 y 2014 ha sido de nueve puntos porcentuales. La pobreza infantil es sin duda un factor determinante de la estructura de la desigualdad en las sociedades actuales. Esto es así de manera cada vez más acusada en toda Europa debido al abandono de modelos sociales redistributivos y a la recesión, pero en España y en los países del sur lo es de manera especialmente aguda y vergonzosa.

En 2010 España ya estaba a la cabeza de todos los países europeos de la OCDE en la magnitud de la brecha entre del 10% más rico de la población y el 10% más pobre, varios puntos por encima de Grecia, Portugal e Italia, que junto con España, están entre los países menos redistributivos y entre los que ostentan más altas tasa de pobreza infantil. En 2014 España sigue estando a la cabeza, y si medimos la desigualdad en renta disponible según el índice de Gini solo le superan Estonia, Letonia y Reino Unido. En el otro extremo de las gráficas están los países más redistributivos: Noruega, Dinamarca, Finlandia y la Republica Checa, que son también los que menos pobreza infantil tienen. Existe una fuerte correlación positiva entre la inversión en prestaciones para la infancia y el grado de equidad social general logrado en una sociedad, algo que la experiencia de los países escandinavos pone en evidencia.

La desigualdad se construye con muchos elementos. Uno de ellos es el desempleo, pero tan importante como el paro es la estructura interna del mercado laboral, así como el sistema fiscal y la articulación de las políticas sociales. España, además de estar a la cabeza de los países “ricos” en tasas de desempleo junto con Grecia, Portugal e Italia, es también el cuarto país de la OCDE en volumen de ocupación atípica –una categoría en la que la OCDE engloba empleo temporal, empleo a tiempo parcial y autónomos— y sin embargo, su sistema de protección social se caracteriza por vincular estrechamente el acceso a los beneficios sociales a una participación estándar en el empleo. Pero por más codiciado que sea, ni siquiera el acceso al empleo garantiza actualmente la autosuficiencia económica de la gente: los trabajadores pobres eran en España 2,5 millones de trabajadores en 2015, y el 46,4% de los empleados tenían en 2013 ingresos salariales inferiores a 1.000 €. Esta polarización social y la debilidad de las franjas medias, no es solo consecuencia del actual capitalismo de casino, sino que en nuestro país se nutre de raíces más antiguas: la moderna desigualdad de las sociedades poslaborales se superpone a otras desigualdades más atávicas y premodernas.

En 2014 había más de 10 millones de personas viviendo bajo el umbral de pobreza en España; pero es en las familias con menores donde la desigualdad se ha cebado: en los informes de Condiciones de vida del INE, todos los hogares con presencia de niñxs tienen índices de pobreza por encima de la tasa general, mientras que en todos los hogares donde no hay menores, las tasas de pobreza están por debajo de la media.

La ausencia de prestaciones para la infancia y la crianza es característica de los regímenes familiaristas del sur europeo, que también se distinguen por un mercado laboral dual, un importante volumen de economía sumergida, y por tener aparatos estatales débiles y fragmentados a merced de redes de poder clientelares. Los programas de transferencias de rentas en estos países protegen en exceso en algunos casos (Pensiones) y dejan en total desprotección otros (Infancia). Así, mientras que el efecto reductor de la pobreza de las prestaciones sociales en los hogares con niñxs es en España de los más bajos de Europa (27,6% en 2013, frente a un 41,3% de la media UE28) el efecto reductor de la pobreza de las prestaciones en los hogares sin niñxs es casi igual al de la media europea (70% incluyendo pensiones). Esta articulación de las políticas sociales determina que España, junto a Rumania, Bulgaria, Grecia e Italia; combine las más altas tasas de pobreza infantil con el más bajo impacto de las ayudas sociales. Este hecho, que se ha agudizado con la crisis, era ya una tendencia consolidada previamente, y es la lógica consecuencia del invariable desinterés que el ámbito de la infancia y las políticas familiares han padecido a lo largo de todas las legislaturas tanto del PP como del PSOE. El resultado de este familiarismo geronto-orientado es que hoy en España son a menudo las personas mayores las que garantizan la manutención de sus hijxs y nietxs. Hemos construido una sociedad en la que hay una fuerte penalización económica de la crianza, y solo los estratos sociales superiores pueden criar a sus hijxs sin la amenaza de la precariedad.

El gasto público en Infancia en España es muy inferior a la media europea. En países como Noruega e Irlanda, más del 12% del total de los beneficios sociales en el año 2014 estaban destinados a Infancia/Familia, en Dinamarca, Hungría y Alemania más del 11%, en Reino Unido, Suecia, Finlandia y Bulgaria más del 10% y en Polonia y Rumania más de un 8%. España e Italia solo le destinaron el 5%, y Portugal y Grecia el 4%. Pero es importante destacar que este abandono de la infancia no es una consecuencia de la terrible crisis actual: en toda la década de los 90 la inversión española en esta función social se mantuvo siempre en torno a un 0,5% del PIB mientras que la media de la Unión Europea estaba por encima del 2%.

El abandono institucional de la infancia hace que el gasto social en España sea especialmente ineficaz: Si observamos en una perspectiva comparada la correlación entre el gasto en protección social excluyendo las pensiones, y la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social en la población menor de 65 años, España, con un gasto social de cerca del 14,5% de su PIB solo reducía el riesgo de pobreza en un 28% en el año 2010. Los países nórdicos, con un gasto social de entre un 17% y 20% reducían este riesgo en más de un 50%. Pero lo interesante es observar que un país como Austria con un gasto casi idéntico al de España (14,7%) reducía la pobreza en un 55%, 27 puntos más que España; y Reino Unido, con solo 0,5% más de inversión social, la reducía 22 puntos más. Aún más interesante es que países como Hungría y la República Checa con un gasto social bastante inferior al de España (12% y 10% de su PIB respectivamente) lograban reducir la pobreza en un 52% y un 47%[1]. Lo que realmente caracteriza el gasto público en los países del sur, por lo tanto, no es su parquedad, sino su ineficacia para paliar la pobreza en la población menor de 64 años. De nuevo, esta situación no es consecuencia de la crisis: en el año 2007 España ya estaba a la cola de toda la Unión Europea en su capacidad para mitigar la pobreza mediante transferencias sociales.

Es la absurda y descompensada distribución de la protección social lo que explica su ineficacia para paliar la pobreza y la desigualdad, pero la protección social en España no solo es ineficaz, sino que es regresiva, ya que acaba transfiriendo más recursos a quienes tienen más, mediante unos beneficios sociales anti-redistributivos, muchos de ellos canalizados a través del sistema impositivo y de desgravaciones. Y sin embargo, los medios oficiales siguen repitiendo el mantra del empleo como vía única para combatir la pobreza, y muy en especial, la incorporación de las mujeres a un mercado laboral patriarcapitalista como remedio para acabar con la pobreza infantil y la feminización de la pobreza.

En los países mediterráneos las políticas de conciliación han seguido a pies juntillas la línea marcada por las instituciones europeas en las últimas décadas: subsumir todas las prestaciones para la crianza en el marco de políticas “incentivadoras” del empleo, ofreciendo como único recurso de apoyo la externalización radical a través de la creación de escuelas infantiles. La crianza se considera un inconveniente para el buen funcionamiento del mercado, y la infancia está fuera de la agenda política. Este criterio, que responde a un ideario neoliberal con exigencias de austeridad fiscal, explica que en los países del sur no existan ayudas a la crianza ni prestaciones universales por hijo a cargo, beneficios que en los países que tuvieron regímenes de bienestar redistributivos son habituales; y también el que las prestaciones se limiten a beneficios fiscales y a bonificaciones de la seguridad social para las madres “trabajadoras”. Lejos de tratar de reformar el régimen familiarista, los gobiernos más bien se han apoyado en él; y de manera crítica en los últimos años. La ausencia de políticas desfamiliarizadoras y desmercantilizadoras de los derechos sociales, ha sumido a las mujeres del sur de Europa en dilemas vitales irresolubles. En estos países, la precarización de la crianza inhibe la natalidad y maximiza las dependencias familiaristas, sobre todo las de las madres del varón y de su familia extensa, por lo que la maternidad tiene en el sur unas implicaciones sociales especialmente graves para las mujeres.

No hay manera de crear equidad ni una verdadera igualdad de género sin tener en cuenta las necesidades de la infancia y la realidad de la crianza, y sin desmercantilizar derechos sociales; al menos mientras sigan naciendo criaturas en una sociedad. La precarización de la crianza es un factor crucial y determinante en la articulación de la desigualdad, tanto de clase como de género. A España nunca llegó “el cuarto pilar” de los estados de bienestar, que implica institucionalizar políticas universalistas y desfamiliarizadoras para la infancia y los cuidados. Las ayudas a familias numerosas y para madres “trabajadoras” son parches insignificantes que imprimen un carácter tradicionalista y mercantilista a una situación básica de inexistencia de políticas familiares modernas entendidas como la asunción de una corresponsabilidad del estado en el bienestar de lxs menores. Todos necesitamos algo de estabilidad en estos tiempos líquidos, pero durante la crianza esta necesidad es crítica. Las políticas dirigidas a la infancia asignan recursos a funciones socialmente necesarias, históricamente ignoradas y que van ligadas a hechos vitales básicos, por lo que no es difícil orquestarlas según criterios universalistas ajenos a las interpretaciones y los intereses de los grupos de poder. Toda medida política que aspire a reorganizar el trabajo y la vida social con criterios de equidad y buen vivir, deberá tener en cuenta la maternidad, la crianza y la infancia.

(Patricia Merino, 15/05/2017)

Desde hace más de 40 años, a partir de la gran reforma fiscal de la transición política de 1977, se hacen enormes esfuerzos para adoctrinar financieramente a nuestra juventud y a los ciudadanos y no para enseñar los valores de la economía justa con impuestos suficientes para el gasto social a través de impuestos solidarios.

La educación financiera no ayuda ni fortalece económicamente a los ciudadanos. Al contrario, debilita a los más débiles al legitimar futuras tropelías financieras como las de las preferentes a pequeños ahorradores y jubilados. Con el argumento del consentimiento financiero informado los más vulnerables quizás no tendrán amparo jurídico para reclamar ante los tribunales ante estafas de guante blanco. No se está intentando instruir a los ciudadanos y a las familias con herramientas útiles para afrontar los problemas de la economía cotidiana.

Se trata de blindar financieramente a los poderosos. La banca ya ha puesto en práctica procedimientos engañosos donde los clientes firman “tener formación financiera” a la hora de contratar algo tan elemental como una cuenta corriente. Una comisión bancaria desorbitada, un tipo de interés abusivo, o endosar al cliente un producto financiero de riesgo ya no podría ser objetado ante los tribunales. El paraguas de la formación financiera será el argumento para consumar el escarnio a los ciudadanos.

Resolver los problemas de la vida material

La mayoría de la población del país disfruta de los ingresos necesarios para una subsistencia elemental: alimentarse, vestirse, pagar la vivienda; los servicios esenciales (energía, electricidad y gas, agua y saneamiento); gastos de transporte y comunicación; y no mucho más. En el Estado del Bienestar el suministro de los servicios básicos por los gobiernos permitía a las familias completar lo que el salario no daba para afrontar una vida decente. El Estado se obligaba a facilitarlos por mandato democrático y porque eran derechos básicos de las personas.

La privatización en las últimas décadas de algunos de aquellos bienes comunes condujo a la pobreza creciente en su consumo, como los energéticos. Desde el estallido de la Gran Recesión, en 2008, hay hogares que no pueden pagarlos y las rentas de los españoles son cada vez más escasas: el 30% de la población española es pobre y al 50% de los trabajadores se les redujo el salario. Los ciudadanos pierden bienestar y no tienen márgenes de ahorro, ni los asalariados, ni la mayoría de autónomos y tampoco los pequeños empresarios, incluidos los mal llamados emprendedores nacidos del desamparo laboral del paro. El único dinero que detraen, voluntariamente, o no, de su renta los más vulnerables es el destinado a la pensión de retiro y que, en estrictu sensu, no es un ahorro disponible sino un ingreso diferido.

¿Qué educación financiera necesita una población cuya riqueza económica se reduce a un acceso cada vez más limitado a los bienes materiales necesarios para una vida digna y que no puede ahorrar? Los ricos son monetariamente poderosos, miden su patrimonio en millones, miles de millones de dinero. Bill Gates y Amancio Ortega compiten año a año en el ranking de los 10 primeros miles millonarios. Sin embargo, para la mayoría de las personas la riqueza económica es cómo poder resolver sus necesidades vitales diarias y disfrutar del confort y la dignidad mínima acorde al tiempo en el que vivimos.

La elaboración de un presupuesto familiar no exige de formación financiera y empatar el ingreso mensual de los salarios, de un subsidio o de una pensión con el gasto imprescindible no requiere ser matemático financiero. Es una simple confrontación numérica entre lo que se recibe, se paga y se debe: simples sumas y restas. Que las cotizaciones para las pensiones no se depositen en fondos especulativos o de inversiones incontroladas e inciertas, que el Estado garantice su cobro en el momento del retiro es un derecho adquirido de las personas y no es necesario resolver un algoritmo financiero. Que los bienes y servicios básicos (sanidad, educación, agua, energía, justicia) sean de acceso universal y haya recursos suficientes para su mantenimiento es un asunto de derechos humanos de las personas, no financiero. En términos económicos, para la ciudadanía, un problema de fiscalidad y tributos justos y suficientes.

La CNMV y el Banco de España, que nada supieron de la quiebra de Bankia, trabajan con los ministerios de Economía y Hacienda en acciones conjuntas para difundir en todos los ámbitos la educación financiera. En la educación reglada se concreta en los programas de la asignatura de Economía de 4º de ESO para estudiantes de 15 años. Enseñan “a saber si llegaremos a fin de mes con nuestro sueldo y si vamos a necesitar un plan de pensiones privado”, aconsejando contratar uno cuánto antes.

A las mujeres se les advierte de que como cobran menos y cuidan de sus hijos deben, con más razón, completar la jubilación con un plan privado de pensiones. En la escuela primaria también se ha introducido, en la formación curricular, el concepto de emprendedor como un valor económico, alentando el esfuerzo y el egoísmo individual. Se induce a los niños a ser futuros contribuyentes de un plan de pensiones privado. A los adolescentes se les enseña el valor el ahorro personal frente al modelo solidario de reparto vigente en el actual sistema de pensiones y se argumenta, complementariamente, defendiendo la desigualdad de género y contra la conciliación familiar. Un despropósito en toda regla.

Además, los programas enmarcan la educación financiera en la visión unívoca del mercado, que no garantiza la provisión de los servicios públicos universales. Los bienes comunes son derechos económicos universales y no es admisible que el acceso a los mismos dependa de una renta suficiente para comprarlos. Los ciudadanos no se comportan racionalmente como agentes de mercado en la demanda de estos servicios necesarios, no abandonan, salvo en situaciones extremas, su consumo porque su precio suba. Y los proveedores son oligopolios que fijan precios y cantidades según beneficios esperados: no es posible el precio de equilibrio de mercado en estos servicios que son derechos y no mercancías.

Adicionalmente, los poderes económicos no quieren pagar impuestos porque sustraen recursos para la producción de bienes mercantiles con lucro privado. Consiguen rebajas tributarias llevando el problema del déficit público a crónico y a la carga social de la fiscalidad en injusta al eliminar y rebajar los impuestos directos al capital y no los que gravan el consumo de todos. Así, el déficit público se convierte en insoluble y los recortes de derechos económicos de los más débiles en una constante, como viene sucediendo en los últimos años en la economía española. La educación financiera viene para quedarse, legitimar la economía liberal y financiera del mercado, para advertirnos sobre el riesgo de nuestros ingresos presentes y futuros amedrentando a los ciudadanos con verdades económicas falsas; entre muchas, la quiebra del sistema de pensiones.

La crisis económica en curso tiende a la concentración de capitales, al monopolio y a la financiación creciente de la actividad empresarial al tiempo que la automatización y el avance tecnológico envían al paro a los trabajadores y reducen salarios. Esto es, emergen problemas de demanda y riesgo para las inversiones y de sobreproducción que animan a los empresarios a financiarse con crédito ajeno. El ahorro empresarial para amortizar la inversión en innovación y amortiguar la crisis del capital se hace a cuenta de los impuestos – desgravaciones- y se utiliza, sin permiso, el ahorro o la liquidez de las familias en los bancos: en cuentas corrientes, en depósitos, en fondos de pensiones y otros productos financieros, para acometer inversiones de riesgo o especulativas.

Ahí está la burbuja inmobiliaria. Se demanda crédito al tiempo que la elusión tributaria desvía flujos de beneficios privados del circuito productivo a paraísos fiscales que vuelven blanqueados en patrimonios personales que agravan la inequidad social. Este comportamiento perverso para la economía y los ciudadanos lo instrumentan educados directivos a través del conocimiento financiero profundo y la ingeniería fiscal de la evasión.

En materia de educación cívico fiscal, La reforma de los años 70 dio lugar a programas voluntarios, la mayoría aislados, sin carácter institucional y obligatorio, explicativos de la importancia del gasto público y los impuestos, instrumentados a través de actividades lúdicas y visitas a instituciones públicas y oficinas de la Hacienda Pública. En los 90, la colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el de Educación dio lugar al nacimiento de del PECT (Plan de Educación Cívica y Tributaria). Pero no llegó a institucionalizarse en un formato educativo curricular.

Más de lo mismo que se venía haciendo desde la década de los 70. Ya a inicios de éste siglo, y como contrapartida a la exclusión de la religión del currículo evaluable en la asignatura de religión, se introdujo la asignatura de Educación para la Ciudadanía incorporándole contenidos de Hacienda Pública. La ultima ley educativa, la LOMCE eliminó esta materia y la Agencia Tributaria paralizó por razones presupuestarias el PECT.

No hay ahora ninguna formación que empodere a los jóvenes con los derechos económicos básicos y su financiación. Por el contrario, a partir de los efectos de la crisis de la Gran Recesión y sus coletazos en asuntos como las preferentes, crece el interés por introducir la educación financiera. Y para la mayoría de los ciudadanos, como ya dijimos antes, la economía no es un asunto de las finanzas sino del pago de los impuestos en proporción justa a su renta y de un Estado que a través de la redistribución de los ingresos desde los que más tienen a los más débiles, asegure la provisión de los bienes comunes.

La educación fiscal y tributaria compromete a la población en el valor de los impuestos, el gasto público, la igualdad, la solidaridad y prepara a los ciudadanos para que no están indefensos frente a los que con educación financiera los engañan, los empobrecen y los convierten en vulnerables y excluidos económicos. Somos campeones destacados entre los países desarrollados en corrupción, la Unión Europea acaba de denunciar que España no tiene ni estrategia, ni instrumentos, ni recursos para combatir el fraude que defiendan a los ciudadanos del expolio del dinero público. Incluso, insiste no sólo en la impunidad de los grupos de presión, sino también en que la ley favorece a los corruptos. Frente a ello, está claro: más educación y responsabilidad fiscal y tributaria y menos finanzas.

(Rodolfo Rieznik, 10/06/2017)

¡Tiznado! le dijo la sartén al cazo. El PP que agita otra vez el ¡España se rompe!, que monta a Arias Cañete en un tractor cuando hay elecciones, amigo de Donald Trump y de Bertín Osborne, mira a derecha y a izquierda y grita: ¡Populistas! Y de insulto en insulto el concepto al final ya casi nadie sabe qué significa.

Se equivoca Fernando Lassalle, en debate con Íñigo Errejón, al echarle la culpa al populismo de “calentar y manipular las adherencias que conectan al pueblo con la institucionalidad que lo representa”. Mucho antes de que el populismo se articule alguien ha creado el dolor -vivimos en sociedades de clase-. Después, solo después, ha habido pueblo que ha elaborado ese dolor, principalmente sobre la base de las desigualdades (es la progresión: “doler-saber-querer-poder-hacer” que permite la transformación social sólo cuando el dolor se convierte en conocimiento, el conocimiento en voluntad, la voluntad en capacidad y la capacidad en decisión) . Y pagando siempre un gran precio. Las libertades siempre han sido una conquista.

El liberalismo nunca ha permitido que el pueblo se organice, aprenda, lea y escriba, reclame derechos. Prohibieron el asociacionismo desde el siglo XIX porque la clase obrera organizaba significaba la posibilidad de traducir las necesidades en derechos. Ni una sola de las ventajas de nuestras sociedades ha sido una concesión de los poderosos. Ni acabar con el trabajo infantil ni con el analfabetismo, ni reducir la jornada laboral ni tener derecho a sanidad, ni poder ir a la escuela o la universidad ni cuidar entre todos a los ancianos a través del sistema de pensiones, ni el voto popular ni el voto de las mujeres, ni los derechos de las minorías sexuales y raciales ni el derecho a la justicia gratuita e imparcial. No tendríamos derechos sin las revoluciones francesa, de 1830, 1848 y 1871, sin la revolución rusa y sin el mayo del 68. El liberalismo siempre ha estado en contra de la extensión de los derechos. Basta leer a Locke para ver que al tiempo que se quejaba de que el Rey les convertía en esclavos, él mismo tenía plantación de esclavos donde le negaba la humanidad a los negros llevados a la fuerza desde África. Cánovas del Castillo estaba en contra del sufragio universal.

Nunca se ha dado una “solidaridad afectuosa” como la que reclama Lassalle por parte de los que tienen algún privilegio, precisamente porque ese privilegio lo están pagando lo que no pueden recibir afecto sin que el privilegio se disipe. A los liberales siempre les han gustado los tíos Tom.y en tiempos complicados están dispuestos incluso a tolerar a los socialdemócratas. Cuando los negros de Haití se levantaron en nombre de la libertad cantando la Marsellesa no tardaron en ir las fuerzas del ejército francés a reprimirles. La libertad, igualdad y fraternidad no eran para ellos. El “afecto” del liberalismo, como el del neoliberalismo, siempre ha tenido su última ratio en las armas.

Cierto que antes de recurrir a la policía y el ejercito han pretendido el control de los dispositivos de obediencia. La escuela y la iglesia, igual que luego la prensa, la radio, la televisión o los videojuegos (todavía tienen dificultades para controlar de la misma manera internet). Aquí también entra la redistribución de la renta, pero siempre como una exigencia popular y siempre que no frene la acumulación. Si se exceden en el robo, se termina notando. Vivimos en sociedades cuyo principio económico organizador es la obtención de beneficio a través del mercado. Y también la democracia liberal a través de los partidos que otorga legitimidad al sistema pero no es capaz de explicar las enormes diferencias entre la clase política (con sus jefes) y el pueblo al que representan. El liberalismo se ha hecho democrático a la fuerza, y cuando las recurrentes crisis amenazan el beneficio de los que pueden pelearlo de cualquier forma, se liberan del compromiso democrático y regresan al liberalismo de la fuerza, las leyes mordaza, la represión y la violencia. En esta fase, los ricos o los sectores empresariales ya no compran políticos sino que entran ellos directamente en política (EEUU, Argentina, Brasil, Francia o el lobby de las armas poniendo en España al Ministro de Defensa). Lo que estamos viviendo hoy en Europa y vivió ayer América Latina, África y Asia y aún sufren.

El populismo expresa la indignación desde finales del siglo XIX contra las humillaciones -que se expresan en las desigualdades-, contra la economía -que convierte al ser humano en mercancía- y la política de élites o partidos -que aleja el compromiso de los gobernantes con la democracia-. Es lo que emergió en la crisis de 1873, la de 1929, la de 1973 y la de 2008. Es lo que expresó el 15M:¿por qué no me representas? ¿por qué me tratas como una mercancía en manos de banqueros y políticos corruptos? El populismo es un momento destituyente, de impugnación, que construye un nosotros circunstancial contra un ellos responsable de las desigualdades, los recortes, la precariedad y, por lo general, también de la corrupción. Al que tiene que seguir un momento constituyente. En el momento populista coinciden todos los damnificados por la forma que tiene el poder en nuestra sociedades de salir de las crisis. En el momento constituyente los bandos se clarifican. Hubo gente de Ciudadanos, el partido reinventado a mayor gloria de Rivera, en el 15M. Pero a la hora de crear un nuevo contrato social, el peso de los intereses de clase no es menor y eso explica el alineamiento de Ciudadanos con el Partido Popular. La derecha siempre se sube al carro del populismo para ganar votos. Agitan los problemas del Pacto de Versalles por la mañana y por la noche se reúnes con los Thyssen y los Krupp. Ahí tenemos a Trump, a Macron o a Rajoy fotografiándose en 2011 delante de una sede del INEM. Luego vendría su reforma laboral. El populismo de derechas es el principal enemigo del populismo de izquierdas, precisamente por su facilidad para subirse al carro de la indignación.

“Apoyémonos en una solidaridad afectuosa que nos haga sentir que somos un “nosotros” que debemos preservar unido y en paz si queremos definirnos como seres civilizados. Confiemos en los otros y cuidemos entre todos la democracia”, le ofrece Lassalle a Íñigo Errejón (quien ha reseñado el último libro del que fuera Secretario de Estado de Cultura con Rajoy). Al tiempo que su partido, el PP, entra en redacciones para requisar material electoral, prohíbe actos, encarcela desobedientes políticos e impide un referéndum en un país donde pedimos a una banda terrorista que dejara las armas y se expresara políticamente. Al tiempo que han crecido desorbitadamente las desigualdades, se han quebrado los salarios y las condiciones laborales, se ha expulsado de nuevo a los sectores populares de la universidad y se ha vaciado la hucha de las pensiones mientras el PP se enriquecía, robaba, organizaba campañas electorales con dinero proveniente de acuerdos ilegales en obra pública. ¿Tender la mano sin más? La derecha siempre reclama diálogo cuando no puede hacer valer más la fuerza. Pero ahora los ciudadanos del Reino de España tenemos una obligación democrática: salir cuanto antes del gobierno del Partido Popular y su populismo de derechas. Cuando estén fuera del gobierno, el diálogo será más sincero.

(Juan Carlos Monedero, 18/09/2017)

[primera parte aprovechable + final puro rollo].

El aumento de la desigualdad en España ha pasado a ser una cuestión central en el debate social y político. Siendo varios los elementos de discusión sobre cómo ha evolucionado el problema en la última década, un aspecto llamativo es, sin duda, el afán desde algunos sectores de negar la magnitud que ha tenido el aumento de las diferencias económicas entre los hogares españoles. Para algunos, es simplemente una cuestión de interpretación de las cifras. Para otros, se trata de una manifestación visible de la creciente ideologización del debate. Algunos analistas han empezado a hablar, incluso, de negacionismo para referirse a algunas de estas posiciones. Esta negación del fenómeno no es unidireccional, puesto que abarca diferentes dimensiones e implicaciones de la desigualdad.

Una de las reacciones ante los indicadores que sistemáticamente han ido arrojando los organismos productores de datos, tanto nacionales como internacionales, ha sido negar la importancia de las implicaciones que puede tener el mantenimiento de diferencias de renta muy amplias durante un largo período. Algunos autores y centros de opinión contraponen a esta realidad una visión simplista de las consecuencias que esas diferencias pueden tener sobre la fragmentación social, la estabilidad política o la propia eficiencia económica. Su insistencia en que buena parte de la desigualdad es un hecho natural en las sociedades contemporáneas, incluso deseable como compensación de las diferencias individuales de productividad, y que debe contemplarse –desafortunada imagen– como el colesterol «bueno», podría resultar hasta trivial si no fuera por las consecuencias que tal creencia puede tener sobre las condiciones de vida de los hogares más desaventajados.

Otra corriente asume que la extensión de la desigualdad que muestran las principales fuentes de datos e instituciones internacionales es real, pero enfatiza que su origen es fundamentalmente cíclico. La severidad de la crisis, y sobre todo el aumento del desempleo, habría llevado los indicadores básicos a niveles muy elevados. La inferencia optimista que a menudo se extrae de tal juicio es que esos mismos indicadores deberían invertir su tendencia si la economía vuelve a la senda del crecimiento y el empleo se recupera. Poner el foco, sin embargo, en las condiciones macroeconómicas como principal garantía para el bienestar social orilla los problemas estructurales de vulnerabilidad que afectan a capas importantes de la sociedad. La extensión del trabajo de bajos salarios y de la precariedad del empleo, la inercia de las rentas de capital, mucho más concentradas que en otros países, y la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones obligan a relativizar la equivalencia entre recuperación económica y corrección de la desigualdad. Una marea alta, en contra de lo que suelen decir algunos autores, sobre todo anglosajones, no hace navegar todos los botes.

Una tercera posición dentro de la revisión crítica de los resultados más consensuados trata de mostrar que el aumento de la desigualdad es mucho menor de lo que suele afirmarse y que los juicios asociados a la evolución de sus principales indicadores son exagerados y alarmistas. Desde esta perspectiva, el aumento de la desigualdad no debería ser preocupante, porque es sensiblemente inferior a lo que apunta el retrato habitual y de reducida magnitud desde una mirada retrospectiva.

Desde esta posición debe entenderse el libro objeto de este comentario. El autor, Julio Carabaña, hace explícita su posición desde la misma introducción: «la experiencia de tantos anuncios de cambios radicales que quedaron en nada me inducían a desconfiar de otro remake de la historia sobre la desigualdad». El subtítulo del libro en la propia portada es igualmente claro: «Si también se creyó lo de la desigualdad, lea este libro».

Si el libro ha de evaluarse respecto a ese manifiesto explícito de «se está exagerando el problema», son más las preguntas que abre que las que cierra

Este posicionamiento tan decidido, honesto en cuanto a explícito y valiente, cuando menos, al pretender cuestionar un consenso generalizado, impone inevitablemente un exigente reto al autor. Recogiendo ese guante, si nos estamos creyendo lo que la estadística «bien interpretada» realmente contradice, es que alguien está informando mal sobre la realidad, ya sea por un uso incorrecto de los datos o, simple y llanamente, por hacer descansar su evaluación en juicios sesgados. Demostrar que esto es así exige recoger y ordenar los datos de manera impecable, utilizar tanto las fuentes directas que informan sobre los ingresos de los hogares como las fuentes secundarias (salarios, empleo, prestaciones, impuestos, etc.), apoyar la interpretación en juicios y análisis suficientemente robustos y extraer conclusiones ajenas a cualquier posible juicio de valor.

El sabor, me temo, que puede quedarle al lector una vez desmenuzado el texto es que la prodigalidad de cuadros e informaciones no es suficiente para impedir que el intento de llevar la contraria se salde de manera satisfactoria. El libro incorpora elementos que hacen que resulte valioso: hace un repaso exhaustivo de las fuentes disponibles; introduce preguntas relevantes para la comprensión adecuada de los cambios en la distribución de la renta; añade a los análisis sobre la desigualdad de corte más tradicional un interesante estudio de lo que pasa en cada segmento de la distribución de la renta, aderezado, además, con una original interpretación de la desigualdad y la polarización; e incluso simula cómo cambiaría la distribución de la renta ante posibles trasvases de ingresos entre la parte alta y baja de la distribución o ante escenarios más positivos de crecimiento económico.

Si el libro, sin embargo, ha de evaluarse respecto a ese manifiesto explícito de «se está exagerando el problema», son más las preguntas que abre que las que cierra. ¿Por qué se comparan, por ejemplo, indicadores construidos con fuentes que son distintas? ¿Con qué criterio se establece la superioridad de una fuente sobre otra, o de una metodología específica de recogida de los ingresos? ¿Por qué se validan conclusiones que requerirían una metodología mucho más compleja que la que puede ofrecer un libro divulgativo (intervalos de confianza para valorar la significación estadística de los cambios que se analizan, descomposiciones que tengan en cuenta la interdependencia entre las fuentes de renta de los hogares, etc.)? Pero, sobre todo, ya que el propósito es desmitificar una «verdad arraigada» (el entrecomillado es mío), ¿por qué no se plantean las distintas interpretaciones en términos de intereses distintos? ¿Deben merecer la misma valoración los informes académicos de expertos independientes que los de fundaciones y think tanks claramente vinculados a corrientes ideológicas o grupos de presión?

El libro está formado por cuatro capítulos, precedidos de una breve introducción de conceptos básicos y una relación final de conclusiones. El primero de los capítulos, el más extenso, tiene un propósito explícito, que es describir en detalle las tendencias de la desigualdad en España desde principios de los años noventa a través de las decilas de población, y otro implícito, que es demostrar que tanto la mayoría de los autores que han estudiado el tema como los organismos internacionales que han realizado informes comparados sobre la desigualdad ofrecen a la sociedad una apreciación errónea sobre la verdadera magnitud de su aumento.