Renta:

Para la mayoría:

José Mujica:

Realpolitik:

Salud:

Cohesión catalana:

Lo imposible:

Estadísticas:

España:

Repetición:

Propiedad en las utopías:

Carreras USA:

Decía Anthony Crosland que el socialismo es un proyecto que define el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Para Crosland, un socialista defiende una sociedad caracterizada por la igualdad. En estos momentos, España está muy lejos de este modelo de sociedad, especialmente tras la crisis. Lo que debemos clarificar es a qué nos referimos por desigualdad y cómo podemos combatirla.

La desigualdad económica adopta tres dimensiones: la exclusión social, las diferencias de renta y de riqueza y la igualdad de oportunidades. Cada una de estas desigualdades responde a problemas distintos y exigen medidas diferenciadas: ¿qué ha pasado en España durante estos años?

En primer lugar, todos los datos de exclusión social han aumentado. En 2013, más del 27% de los hogares estaba en riesgo de pobreza, una cifra que se elevaba al 48% en los hogares monoparentales con un niño o más dependientes. En los menores de 25 años, este porcentaje era superior al 35%. Solo nos superaban en riesgo de pobreza juvenil países como Bulgaria, Rumania o Hungría. Y entre los parados, el riesgo de exclusión social estaba cerca del 70%.

Esta situación se refleja en el número de beneficiarios del programa del Gobierno de ayuda alimentaria a los más desfavorecidos. En 2014, 2.230.000 personas se acogieron, cuando en 2008 no llegaban a 930.000.

El combate de la exclusión social tiene dos instrumentos importantes. El primero es una red de protección que impida a las personas perder lo más valioso que tienen: la dignidad. Para ello necesitamos fortalecer los programas de rentas mínimas. Éstas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos y varían entre los 662 euros del País Vasco y los 300 euros de Murcia y Ceuta. Necesitamos un programa federal que coordine estas rentas mínimas para que desaparezcan unas diferencias tan abismales entre territorios.

El segundo de los instrumentos es la creación de empleo. O por lo menos eso sucedía hasta antes de la reforma laboral. En estos momentos, dada la precariedad y la desprotección que sufren los trabajadores, tener un empleo no garantiza salir del riesgo de pobreza. No es cierto que “la mejor política social es la creación de empleo”. Así, todos los cambios que establezcan mejores condiciones laborales permitirán reducir la exclusión social.

La segunda de las desigualdades es la diferencia de renta y de riqueza. Los indicadores muestran que esta desigualdad también ha aumentado y los grandes perdedores han sido aquellos que ocupan las posiciones más bajas en la escala social. En 2013, el 20% más rico tenía 6,3 veces más renta que el 20% más pobre, cuando esa cifra era del 5,5 en 2007. Solo Bulgaria, Rumania y Grecia tienen mayores diferencias entre ricos y pobres.

Para corregir estas diferencias necesitamos potenciar los componentes redistributivos de nuestro gasto social. Las partidas presupuestarias que tienen mayor capacidad redistributiva son el gasto farmacéutico, la atención sanitaria primaria y las etapas infantil, primaria y secundaria del sistema educativo. Se trataría de mejorar estos servicios públicos.

Y la tercera de las desigualdades es la movilidad social. El trabajo de Ildefonso Marqués Perales (La movilidad social en España, Catarata) demuestra que en los últimos años la posibilidad de ascender socialmente se ha reducido. Si a principios de los noventa el porcentaje de personas que ascendían de clase era del 52%, en los últimos años esta cifra ha pasado al 44%, una movilidad social ascendente similar a la de los setenta. Esta reducción se debe al paso de una sociedad industrial a una posindustrial. Pero no es el único factor. El sistema educativo, tal y como está diseñado, ha perdido mucha de su capacidad para promover la igualdad de oportunidades.

Finalmente, en estas desigualdades las mujeres son las más afectadas, especialmente en la exclusión social. Y si nos detenemos en la igualdad de oportunidades, aparece una de las desigualdades más invisibles: la territorial.

En definitiva, lo que está en juego es el rostro de la sociedad en la que queremos vivir. Para la izquierda, la desigualdad es el principal caballo de batalla. La aspiración es construir una sociedad en la que los individuos no pierdan la dignidad cuando caen en la pobreza, donde los más ricos no tengan tanta ventaja sobre los más pobres como para abusar de su posición privilegiada y donde cada persona pueda desarrollar el proyecto de vida que desea.

(Ignacio Urquizu, 13/07/2015)

En un periodo de pocos meses, la Comisión Europea, el FMI y la OCDE han puesto de manifiesto en distintos informes la enorme desigualdad que se viene produciendo en la riqueza y en la renta en los países europeos y cómo se ha incrementado de forma notable durante la crisis. En estos días ha sido la ONG Oxfam Intermón la que en un estudio titulado “Europa para la mayoría y no para las élites”, utilizando datos de Eurostat, concluye que la pobreza en Europa ha llegado a límites alarmantes.

En la Unión Europea viven 123 millones de personas con riesgo de exclusión social, número que ha aumentado en ocho millones desde que comenzó la crisis, al tiempo que 342 personas disfrutan de un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares. Tales datos están en consonancia con la información que facilita el Credit Suisse acerca de que el 1% de la población posee un tercio de toda la riqueza.

El informe sostiene también que en 2013 el número de europeos en situación de privación material severa se elevaba a 50 millones, habiéndose incrementado en 7,5 millones desde 2009, y entendiendo por privación material severa cuando se cumplen al menos cuatro de los cinco indicadores siguientes: no poder ir de vacaciones ni una semana; no permitirse comer carne o pescado al menos cada dos días; imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura agradable; retrasos en el alquiler o la hipoteca; no tener coche, lavadora o televisión.

Quizás el aspecto más novedoso del informe es que distingue entre el reparto primario de la renta -lo que se llama distribución antes de impuestos, es decir, antes de la actuación redistributiva del Estado- y reparto final, una vez que se computan los impuestos directos y las prestaciones sociales y subvenciones. Durante estos años la desigualdad se ha incrementado en ambas fases. Por una parte, el desempleo, las reformas laborales y la reducción de los salarios ha empeorado el reparto de rentas que realiza el mercado, castigando las remuneraciones de los trabajadores a favor del excedente empresarial; pero, por otra, también en la segunda fase se ha incrementado la desigualdad en la redistribución, al haberse hecho más regresivos los sistemas fiscales y al haberse aplicado en casi todos los países una política llamada “de austeridad” que conllevaba severos recortes sociales.

El informe señala cómo el problema de la pobreza y de la desigualdad en Europa no es de escasez sino de reparto, y está causado en buena medida por unas decisiones políticas injustas y nocivas, a las que no son ajenas las elites y las fuerzas económicas y la enorme influencia que estas mantienen sobre los órganos políticos. Esta injerencia no solo tiene efectos sobre la desigualdad, sino también sobre la calidad democrática de las sociedades, pudiéndose hablar incluso de secuestro de la democracia.

En este sentido el informe facilita un dato muy significativo. En 2014, el 82% de los participantes en los grupos de expertos en materia fiscal de la Comisión Europea representaban intereses privados o comerciales. Esto explica por qué en los últimos treinta años los sistemas fiscales de todos los países han evolucionado hacia estructuras más regresivas, primando los impuestos indirectos sobre los directos y reduciendo drásticamente la progresividad de estos últimos, amén de permitir canales de evasión y paraísos fiscales que multiplican el fraude. Cualquier proyecto de armonización en Europa de los impuestos directos ha fracasado al encontrar enfrente a los grandes poderes económicos, muy satisfechos de que los distintos países pugnen entre sí para ver quién reduce más la carga fiscal del capital y de las empresas.

Nuestro país no puede estar ajeno a este escenario. Ya sabíamos por los distintos informes de los organismos internacionales que se encontraba a la cabeza de Europa en materia de desigualdad y que esta se había incrementado sustancialmente en los últimos años como resultado de la política de austeridad aplicada. Pero este informe que comentamos añade un nuevo dato que hay que considerar relevante. El puesto que ocupa España entre los otros países en el ranking de la desigualdad empeora sustancialmente si pasamos de considerar el reparto antes de impuestos al reparto final, en otras palabras, que la virtualidad de nuestro Estado social para corregir la desigual distribución que realiza el mercado es muy inferior a la de los otros países.

Es una conclusión a la que podríamos llegar también por otros medios si tomamos conciencia de que nuestra presión fiscal está a la cola de los países europeos y de que llevamos más de veinte años sometiendo a nuestro sistema tributario a una serie de reformas centradas en elevar los gravámenes indirectos y en reducir la progresividad del impuesto sobre la renta, o dejar vacíos de contenido tributos tales como el de sociedades, sucesiones o patrimonio.

Todo apunta a que la desigualdad y la pobreza van a continuar incrementándose en los países europeos y, desde luego, en España. En nuestro país, además, la última reforma de las pensiones amenaza, por poco que aumente la inflación, con arrojar a todos los jubilados a la pobreza y a la indigencia, al haber eliminado la actualización por el IPC de las prestaciones.

(Juan Francisco Martín Seco, 19/09/2015)

Parece un buda laico ese José Mújica, ex presidente de Uruguay, que recorrió España en los últimos días predicando un evangelio cívico, una buena nueva que no es tan nueva aunque sean más viejos los oídos que la escuchan. Su discurso de hoy sería apropiado para un Nobel de ayer: ni se lo dieron en 2013, cuando la Fundación Gorbachov lo propuso, ni tampoco en 2014, cuando terminó declarando que no veía dicho premio en tiempos de guerras calientes. No en balde, él nunca declaró una guerra como presidente, aunque formara en su día en las filas de los tupamaros. Ni inventó la dinamita ni la escuela de Chicago, como Henry Kissinger. Es, sin embargo, un Nobel sin cartera, que pronuncia a diario las palabras que hubiera dicho probablemente en su discurso ante la Academia.

Pasa por ser, también, uno de los popes de los que los neocons y sus secuaces malistas suelen denostar bajo la etiqueta del buenismo. O sea, aquellos quienes, como Lucio Anneo Séneca, se aferran al criterio de que quizá lo sencillo no sea simple y que no sólo es posible, sino inevitable, transformar la realidad:”Pero dejenme ser utópico. Quienes no lo son, me recuerdan al cardumen, a los peces que van unos detrás de otros hasta la muerte”.

“Séneca nos decía, ‘no es pobre quien tiene poco, sino quien mucho desea’. Y la tribu aimara añade, ‘pobre es el que no tiene comunidad’. Estos son los valores que realmente importan”, sentenciaría el viernes desde el Teatro Góngora, de Córdoba.

Un poco antes, ya nos había predicado con la necesidad de buscar el paraíso interior de cada uno: “Yo quise cambiar el mundo, pero ahora me conformo con limpiar mi barrio”, nos decía con aire firme pero cansino en la Posada del Potro, en Córdoba, donde la cadena Ser invitó a un puñado de interlocutores a compartir con él un encuentro previo a su congreso sobre la sabiduría y el conocimiento: “Pudimos hacer más. En mi país no puede haber indigentes, producimos comida para 30 millones de habitantes y somos 3 millones. Puede haber dificultades, pero no gente en la indigencia”, diría más tarde, a preguntas de Pepa Bueno.

En su chacra montevideana, donde siguió viviendo durante su etapa presidencial, Mújica pretende levantar ahora un colegio porque como no tuvo hijos, la vida le ha regalado un sinfín de gurises pobres. ¿Cómo habrán de darle el Nobel, si es que alguien lo pretendiera, a un presidente que iba a la ferretería a comprar él mismo la tapa del inodoro? Quizá no sólo le avale la política seguida durante su mandato o su ejemplo vital en el que muchos europeos miran una forma distinta de afrontar la cosa pública: “Me preocupa la corrupción, no sólo por la corrupción sino porque puede apartar a la gente de la política que es la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas”.

Lo obvio suene revolucionario en el discurso de José Mújica: “Una sociedad necesita creer en algo, y la democracia se enferma cuando la gente no cree en la política y en los políticos”.

“Pienso que la política sigue siendo esencial, porque la llamada cultura del mercado no puede arreglar ciertos problemas, como la distribución de la riqueza. Solo la política puede mitigar esta situación. Los partidos tienen defectos, pero es la enfermedad de nuestra propia sociedad. Pero no tenemos que cruzarnos de brazos cuando un partido no nos gusta. Creemos otro, no arrojemos la toalla. Hay que dignificar la vida de los partidos, el papel de la política, el valor de la construcción colectiva en nuestra sociedad, porque, por ahora, es la única herramienta para luchar por el progreso humano. La gente necesita creer en algo, confianza, fe, y hay que construir esa confianza con hechos, con conductas”.

Los dos discursos de Mújica se complementan. El colectivo y el individual. Le inquieta la pobreza real, pero mucho más le preocupa la pobreza mental: “Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, pero cometió el terrible error de no querer cambiarse antes a ella”.

“Tenemos una eternidad para no ser y un minuto para vivir –nos dijo con la convicción de que podría acabársenos en cualquier momento–. Estar vivos es un milagro. Queremos consumir, comprarlo todo, pero no podemos ir a la tienda a comprar un poco más de tiempo. La lucha debe dirigirse contra el idiotismo de confundir felicidad con comprar”.

Todo ello ocurría mientras Europa volvia a cerrar sus fronteras por temor a los sin nada, cuando tal vez tuviera que haberlo hecho por miedo a los con todo, a los mercaderes que convirtieron en zoco el templo de la democracia: “Cuanto mayor riqueza material más egoismo parece que la solidaridad es sólo patrimonio de los pobres”.

“Esto es un cambio de civilización. Los jóvenes, y los no tan jóvenes, piensan en los beneficios que les van a reportar sus actos. Y no conciben que pueda merecer la pena perder tres horas y media de su vida escuchando a un poeta en un café. Se nos viene encima otra civilización, como las arrugas o las canas. Es inevitable. Necesitamos un conjunto de decisiones de carácter mundial, ya no se arreglan las cosas en la esfera de ningún país. Necesitamos empezar a razonar como especie. Los pobres de África ya no son de África. Y para ver todos los tipos de negros ya no necesitas ir a África, basta con ir a Francia”, relató ante los micrófonos radiofónico, pero ya lo había hecho antes, en privado, con su voz cachazuda: “Hay todo un continente de nylon bajo el mar. ¿A qué nació pertenece? ¿A qué país pertenece el planeta?”.

“Antes podíamos soñar con cambiar el piloto, con matar a Julio César, pero ya no hay césares. La sociedad va con el piloto automático, el de los mercados. Y los mercados ni siquiera saben a donde nos conduce”.

La crisis de los refugiados de hoy, en gran medida, evoca otras crisis anteriores, la que siguió a la Segunda Guerra Mundial o la que le precedió, tras la derrota a sangre y fuego de la España democrática en 1939: “Este… Méjico acogió a un millón de españoles tras la guerra civil. Y Argentina, 300.000 a comienzos del siglo XX. E incluso Uruguay, siendo tan pequeño, le abrió las puertas a 40.000. Yo mismo admiré mucho a uno de ellos, a un mallorquino que al final de su vida quiso ser vasco y que se llamaba José Bergamín. Latinoamérica se benefició mucho por todos ellos. Los sirios que vienen ahora no son pobres. Son clase media y para arriba, gente preparada. Los sirios pobres están clavados en la arena. Nadie se acuerda de ellos. Pero los que vienen, los que logran huir, son de la generación del telefonito. Saben donde quieren ir. A Alemania, como todos. No se conforman con salvar simplemente la vida”.

Pareciera, a tenor de sus palabras, que existiese una crisis perpetua y otra coyuntural: “El que está relativamente bien y se va para abajo sufre mucho. Los eternamente pobres caen en una especie de resignación, soportan estoicamente la situación sin hacer mucho ruido. España, Primer Mundo, de repente tuvo un encontronazo, y han sufrido mucho, pero no se quejen tanto tampoco”.

Había llegado aCórdoba unas horas antes desde La Puebla de Albortón, donde vivió en el siglo XVII Juan Antonio Artigas, el abuelo de José Gervasio Artigas, el libertador de Uruguay, que es ahora una formidable estatua ecuestre en el corazón de Montevideo cerca del teatro donde los arruinados cantantes españoles de una compañía de zarzuela reinventaron el carnaval de Cádiz, al amanecer del sigloXX. En la Córdoba de hoy, José Mújica daba gracias por que la vida le hubiera permitido conocer la Alhambra y la Mezquita: “Así es como la llamamos todos en todo el mundo. Y aquí se pelear ahora por llamarle tan sólo Catedral. Yo creo que tendrían que ir a ver al Papa para aclarar este asunto. Yo fui a verlo en dos ocasiones. Es un personaje este Bergoglio. Creo que tiene buenas intenciones, pero tendría que cambiar al comité central. La primera vez que fui, al salir, un tío con una túnica y un gorro rojo no hacía más que preguntarme sobre lo que habíamos hablado. Sería del servicio de inteligencia del Vaticano. La segunda vez, ya no estaba”.

No se reconoce a sí mismo en el perfil de profeta de andar por casa, ni filósofo ni intelectual: “Lo fui hasta los 25. Hasta esa edad lo leía todo, desde la Guía Telefónica a Séneca”. Luego, le faltó tiempo, sobre todo durante los quince años que la dictadura uruguaya lo mantuvo entre rejas, haciéndole ir de un campo a otro, de un cuartel a otro, de penal en penal: “No me permitían leer, pero entonces se me vino a la memoria todo lo que había leido ya y yo me convertí en mi propia biblioteca”, nos confió.

La tortura también le sirvió: “El dolor y el esfuerzo terminan por darnos recompensas”, conviene Mújica, ligero de equipaje como Antonio Machado: “Vamos siempre al pasado a buscar la herramienta que nos ayude a tener respuestas para el mañana”. Mújica recorre Europa, el mundo, como un fantasma de los sueños que alguna vez tuvimos. Nosotros, como Rafael Alberti –que también tuvo casa en Punta del Este– le llamamos camarada. El, en cambio, con acento suburbio, nos despide de otra forma: “Adiós, hermano”. Como un buda laico. Aquel Gautama al que Bertolt Brecht describiera intentando sacar de una casa ardiendo a los habitantes que preguntaban si hacía frío afuera.

(Juan José Téllez, 20/09/2015)

Nos lo dicen todos los días incontables veces: no hay alternativa. La política real se impone a ensoñaciones y “populismos”. De Grecia a Alemania, de Siria a Hungría, de Catalunya a España, el camino está trazado sin escape posible. Alguno va más allá y admite ligeras disfunciones en la propuesta. Como una tribuna en El País de su serie “Aniquilar a Podemos” que hablando de los retos de la Transición afirmó: “No siempre decentes pero inexorables”, resumiendo en 5 palabras el tratado de lo que entienden por Política Real.

Acaba de cumplirse el octavo aniversario del inicio oficial de la crisis: la caída del gigante Lehman Brothers a la que siguió el desmoronamiento de las torres del capitalismo como en un castillo de naipes. Histórica fecha a partir de la cual nos “refundaron” a los ciudadanos para que pagásemos los platos rotos de sus errores y abusos. Es la política real. Ésa que se permite, sin que nadie clame, rebajar la nota de Madrid porque osa auditar la deuda que dejó la anterior corporación del PP. A bono basura dice que la mandará S&P el diario La Razón. Y sin molestarse en que “parezca un accidente”.

Su “política real” ha disparado el aumento de las desigualdades. Con el PP, el riesgo de pobreza infantil en España pasa del 24% al 36%, en cifras cautas de UNICEF (las hay más alarmantes todavía). Ya tenemos 3 millones de pobres y se ha duplicado el número de multimillonarios, insiste Intermón Oxfam. Más de la mitad de los españoles no llega a fin de mes con sus ingresos. El 80% de los abuelos ha de ayudar a la manutención de sus hijos y nietos. Política real; la real, no la que maquillan.

Y es que gran parte de los medios de comunicación versionan la verdad o la ocultan de acuerdo a intereses muy precisos. Las deudas, además de las simpatías, cambian periodismo por propaganda o distracción de objetivos, privando a los ciudadanos de su derecho a la información. Ha estallado incluso la censura a noticias inconvenientes al poder, al PP, y no escuchamos ni a las asociaciones de periodistas tan sensibles cuando se siente atacado su corporativismo.

Lo que llaman política real está permitiendo que el PP utilice su mayoría absoluta para cambiar sustancialmente las leyes. Tras las reformas que han convertido a España en una de los países más autoritarios de Europa, culminan con el cambio drástico del Tribunal Constitucional. Desprestigiado por su composición marcadamente política, ahora el PP va a colocar en sus manos prerrogativas extraordinarias. La potestad de suspender a un presidente, incluso las elecciones, sin control, ni consulta, de ningún otro organismo. De este modo, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos, activo militante del PP en su día, asume, como presidente, un poder casi omnímodo. Es lo que llaman política real.

No muy decentes son sus caminos, no. La corrupción anega este país. Nuevas revelaciones de los sumarios implican a altos cargos del PP, pasados y presentes. Ni en la “política real” de otros países pasarían como algo sin mayor trascendencia las revelaciones sobre nada menos que un presidente del Senado. Gravísima la indefensión que dicen padecer quienes denuncian corrupción. En el caso de Ana Garrido Ramos –que reveló la Gürtel- le ha supuesto perder casa, trabajo y salud. Y no es la única. Piden firmas para que una ley les proteja. Si esto no parecen técnicas mafiosas bien poco le faltan. Y asombra la tibieza de una sociedad que les deja solos.

En aras de la política real, Europa permite actuaciones cercanas al fascismo de Hungría con los refugiados. Han apaleado y gaseado a hombres, mujeres y niños y levantan un muro para detenerlos. Conserven la imagen por si un día tienen que aplaudir de nuevo su caída y lanzar fuegos artificiales. Si esta ideología se impone, igual, simplemente hay que vallar Europa entera por parcelas. Porque esta UE, este Parlamento, ha tenido el valor de callar ante el monstruo que crece en su seno cuando se permite condenar a gobiernos extranjeros como el de Venezuela. Es la política real. No hablemos ya de trasnochados, erráticos y patéticos ex presidentes españoles. Del PSOE procede, por el contrario, una petición para que la UE actúe contra Hungría.

Grecia vota este domingo. Tras haber sido chantajeado y ajusticiado su gobierno. Al punto de endurecer las condiciones del rescate por haber convocado un referéndum. No hay alternativa. Aprendan soñadores y “populistas” quién y porqué manda; para quién. La política real “alerta” –como escriben a diario sus cómplices-: quien pretenda un cambio no llegará a la meta. Si es preciso le rompen las piernas. Profecía autocumplida. Y eso es lo que la política real avala: que le rompan las piernas.

Tsipras ya va en silla de ruedas. Mientras el neonazismo de Amanecer Dorado recibe un complejo revitalizante: crece, como era de esperar, lo que no incomoda al mando neoliberal de Bruselas, visto lo visto.

Vuelve con fuerza, pues, y cada vez más sucia, la Realpolitik. El término que acuñó, casualmente, un alemán: Otto von Bismarck, el aristócrata a quien se considera padre de ese Estado. Hundiendo sus raíces en El Príncipe de Maquiavelo, se guía por el pragmatismo expulsando molestos principios filosóficos o morales. Bien diferente a la Ostpolitik, desarrollada por otro alemán: el socialdemócrata Willy Brandt. El diálogo, el acercamiento de posiciones la caracterizaba. Incluso a la otra Alemania que izaba muros de separación. Sería mejor guía para afrontar los retos que se nos presentan.

España y toda la congregación de notables –no sabemos aún estos a qué precio- han elegido la confrontación con Catalunya. Lo que la intransigencia previa propició. Son tales las coacciones que los votantes pueden confundir dignidad mancillada con secundar la “política real” catalana, similar a la del PP, que ha venido desarrollando el partido de Artur Mas. Déjenles votar tranquilos. Las amenazas empresariales forman parte del manual. Véase Escocia. Obren en conciencia y con lucidez. Si les parece y pueden.

Ateniéndonos tan solo a los grandes hitos de lo que llaman política real, observamos que van desde aumentar las desigualdades a gasear niños. De amenazas sin fin, de la imposición del miedo. De manipulaciones y complicidades. De mirar para otro lado. De alterar normas, de romper piernas para concluir: ¿ves? ya te dije que no llegarías.

Pero se les ha abierto una importante brecha. El laborismo británico ha decidido elegir para dirigirles a un ser tan insólito como un laborista auténtico, alarmando a los Cameron del mundo que temen por sus seguridades. Otro llanero solitario, en montura demócrata, Bernie Sanders, irrumpe en los Estados Unidos de América apelando al fin de la intolerable desigualdad. Varoufakis y algún otro colega griego aún se mantienen en pie y bien firmes. Alienta la izquierda en Francia o Italia y resurge el veterano socialdemócrata alemán Oskar Lafontaine. Y todos ellos firman Un Plan B para Europa. Tampoco han doblegado a las alternativas españolas al neoliberalismo feroz pese a los múltiples zancadillas y puntapiés. No son muchos, pero de hecho, la ola “radical” asusta a los del todo atado y bien atado.

Nada más irreal, arbitrario e injusto que lo que llaman política real. Desconfíen de sus colaboradores y sicarios: sí se puede. Y, si parece que no se puede, es por ellos; por sus denodados esfuerzos para que no se pueda.

(Rosa María Artal, 20/09/2015)

Qué tipo de desigualdad importa más para el mantenimiento de una sociedad decente, de una economía innovadora y de una democracia saludable? ¿La desigualdad de ingresos y riqueza o la desigualdad de oportunidades? Sin duda, ambos tipos de desigualdad son importantes para el logro de esos tres objetivos. Pero creo que en estos momentos la más importante y nociva en nuestro país es la creciente desigualdad de oportunidades.

Como es sabido, España es el país de la Unión Europea en el que desde el inicio de la crisis más ha crecido la desigualdad de renta. Buena parte de esta desigualdad se ha producido por el efecto del desempleo y la devaluación de salarios. No tendría que haber sido tan intensa, pero, al menos en parte, este aumento de la desigualdad era inevitable.

Se conoce menos que España es además el país europeo donde más se ha deteriorado la igualdad de oportunidades. Hablo de las oportunidades para una buena educación infantil, secundaria y universitaria; de la oportunidad de un empleo digno, con un salario que permita llegar a fin de mes y ahorrar algo para el futuro; de la oportunidad de emanciparse a los 19 años y no lo que ocurre ahora, que más de dos tercios de jóvenes siguen viviendo en casa de sus padres hasta los 33 años; o, la oportunidad de tener expectativas de que si te esfuerzas podrás lograr aquello que honestamente tienes derecho a desear ser. A diferencia de lo ocurrido con la desigualdad de ingresos, este deterioro de las oportunidades es menos explicable.

¿Por qué este deterioro de la igualdad de oportunidades? Fíjense en un detalle. Los recortes de gasto social han recaído casi totalmente en las partidas de gasto público que tienen que ver con la igualdad de oportunidades: educación, salud y desempleo. Por el contrario, los programas que más directamente se relacionan con la idea de bienestar –las pensiones– se han mantenido relativamente estables.

Visto desde otro ángulo, ese dato nos dice que nuestro sistema de prestaciones sociales ha protegido relativamente bien a los mayores y pensionistas, pero ha dejado desprotegidos a los más jóvenes. Es decir, estamos ante un conflicto intergeneracional en el reparto del bienestar.

Ahora que la crisis económica va remitiendo es el momento de repensar el funcionamiento del Estado de bienestar. Esta era una cuestión que estaba ahí ya antes de la crisis. Venía provocada por la demografía, la innovación de las tecnologías sanitarias y los cambios económicos y laborales. A esos factores se añaden ahora los efectos de la crisis y las políticas de austeridad. Es por tanto, el momento de repensar el funcionamiento del Estado de bienestar para lograr un mejor reparto de oportunidades

Una aportación singular a este debate es el ensayo aparecido estos días en las librerías del profesor Guillem López Casasnovas. Su título es sugerente: El bienestar desigual. Qué queda de los derechos y beneficios sociales tras la crisis (editorial Península, 2015). Es un esfuerzo riguroso y honesto de acercarse al problema de repensar el Estado de bienestar y el sistema sanitario en España, sin rehuir dar su opinión sobre las cuestiones más candentes.

Esas cuestiones giran en gran medida alrededor de las tres dimensiones que definen un sistema sanitario (la “caja sanitaria” de Buse): la población atendida, las prestaciones reconocidas y el grado de participación en el pago directo de las prestaciones cubiertas. Para el autor los cambios introducidos en estas tres variables desde el 2008 hacen que el sistema sanitario español navegue hoy entre dos aguas, sin saber bien cuál es el rumbo.

A la vez que constata el éxito del sistema nacional de salud español, el profesor López Casasnovas llama la atención sobre los retos pendientes. Su temor es que las “mareas actuales y las que se avecinan” empeoren aún más la puesta en valor del sistema y de sus logros”, en la medida que pueden “hinchar irresponsablemente” las expectativas sociales sobre el Estado de bienestar. De ahí la urgencia de abordar este debate con una perspectiva racional.

Un debate de este tipo no es sólo una cuestión técnica. Implica juicios de valor a nivel social y fijación de prioridades políticas. El autor lo sabe y llama a ese debate de valores y prioridades. Se decanta por un sistema nacional de salud, pero con un reparto más claro de responsabilidades entre todos los actores.

Lo ideal sería que en los debates electorales que tenemos delante se abordasen estas cuestiones. Pero probablemente no será así. La batalla gira alrededor del reparto del poder político. Pero, en cualquier caso, tenemos que ser conscientes de que, si no se afrontan estas cuestiones, el bienestar desigual irá en aumento. Con el consiguiente riesgo para la paz social, el dinamismo económico y la democracia.

(Antón Costas, 23/09/2015)

Uno de los mensajes que se reproducen con bastante frecuencia es que Catalunya tiene una sociedad cohesionada. Esto parecería significar que, en parte, y como resultado de las políticas públicas llevadas a cabo por las instituciones representativas del gobierno catalán, las distancias sociales se han ido reduciendo, con plena integración de todos los colectivos, independientemente de su clase social o de su bagaje cultural.

Esta percepción deriva de una visión poco crítica con las instituciones representativas catalanas, en cuanto que la evidencia existente no la avala. En realidad, Catalunya es uno de los países con más desigualdades y con menos cohesión social, no tan sólo de España, sino también de la Unión Europea de los Quince (UE-15, el grupo de países con un nivel de desarrollo económico parecido al de Catalunya y España). Su coeficiente de Gini -que mide el nivel de desigualdad de un país- es de 32,6, uno de los más elevados de la UE-15.

Pero, además de ser una de las sociedades menos cohesionadas y más desiguales, también es uno de los países de la UE-15 en los que estas desigualdades han crecido más rápidamente durante el periodo de la Gran Recesión. Así, según datos de Idescat y de Eurostat, el grupo de más renta del país (el 20% de renta superior) pasó de tener 4,7 veces la renta de los de menos renta (el 20% de renta inferior) el año del inicio de la Gran Recesión, el 2007, a tener 5,7 veces esta renta en 2013, un incremento de un 21%, uno de los más altos de la UE-15. La media en la UE-15 es de 4,9 veces. Esta falta de cohesión y de igualdad es incluso más grande cuando se comparan los más ricos de Catalunya (el 10% de la población con más renta) con los más pobres (el 10% de la población con menos renta). Al inicio de la crisis, la renta media del primer grupo era 7,65 veces más grande que la del segundo grupo. Ya el 2012 logró la cifra de 15,35 veces.

Las causas de estas enormes desigualdades y de su exorbitante crecimiento son muchas, pero una de gran relevancia es la escasa capacidad redistributiva tanto del estado central español como de la Generalitat de Catalunya. El caso es incluso más grave durante el periodo de la Gran Recesión, en el que la Generalitat estuvo gobernada, la mayor parte del tiempo, por un partido liberal (CDC, que pertenece al grupo liberal europeo) y un partido conservador (UDC, que pertenece al mismo grupo parlamentario que el partido gobernante en España, el PP) que expandieron las políticas iniciadas por el tripartito. Y la respuesta del tripartito a la crisis económica y financiera fue parecida a la de los gobiernos de sensibilidad socioliberal y conservadora-liberal que han gobernado España. Tampoco pueden atribuirse estas desigualdades a elementos externos a Catalunya, como el constantemente referido “expolio” fiscal. El gran número de políticas públicas que han incrementado las desigualdades han sido políticas aprobadas por los partidos liberales y conservadores catalanes en las Cortes Españolas (como las reformas laborales que han causado el descenso de los salarios y de las rentas del trabajo -de los más bajos de la UE-15-) y en el Parlament de Catalunya (como las políticas de recortes de gasto público).

En realidad, CiU ha gobernado Cataluña el 80% del periodo democrático y no puede a alegar que no tiene responsabilidad en el mantenimiento, la reproducción e incluso la expansión de estas desigualdades. Conforme a su sensibilidad liberal, CDC, partido hegemónico de la federación, ha favorecido durante su largo periodo de mandato la reproducción del llamado “modelo catalán” del estado del bienestar, que ha estado históricamente polarizado por la clase social, con el 20%-30% de la población catalana de renta por encima de la media de Catalunya utilizando los servicios privados (tanto la sanidad como la escuela privadas), y el 70%-75% de la población (la mayoría de las clases populares) utilizando predominantemente los servicios sanitarios públicos y las escuelas públicas. Este estado del bienestar polarizado por clase social es un claro indicador de la descohesión social, puesto que el sistema educativo, por ejemplo, forma ciudadanos de primera clase, que van a las escuelas privadas (que reciben subsidios públicos elevados, llamados conciertos), y ciudadanos de segunda clase, que van a la escuela pública. La mayoría de gobernantes (como los consejeros de CDC y UDC, que han gobernado Cataluña durante el 80% del periodo democrático) se han formado en escuelas privadas, mientras que la mayoría de los gobernados se han formado en escuelas públicas. Una cosa similar pasa con la sanidad, donde las diferencias de utilización de los servicios privados versus los públicos por clase social son también muy notables. Se mire el indicador que se mire, las diferencias sociales son enormes. Uno de los más importantes es que, según los datos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, los barrios acaudalados de la ciudad (como algunos de los de Sarriá-Sant Gervasi) tienen una esperanza de vida (años que la población vivirá) nada más y nada menos que 28 años (para los hombres) y 24 años (para las mujeres) más larga que la de los hombres y mujeres de algunos de los barrios de Sants-Montjuïc, concretamente del barrio de la Marina del Prat Vermell. Por cierto, la mayoría de la ciudadanía en Sarriá-Sant Gervasi habla en catalán, y la mayoría en Sants-Montjuïc habla en castellano y otras lenguas. Según todos estos datos, hablar de la sociedad catalana como cohesionada es poco creíble.

(Vicenç Navarro, 23/09/2015)

Bernie Sanders, el político norteamericano que inesperadamente ha saltado al ruedo como aspirante a la nominación demócrata, estuvo en 2010 más de ocho horas seguidas hablando en el Senado contra una ley que implicaba bajar los impuestos a quienes ingresaban más de 250.000 dólares anuales. En lugar de atraer la atención de Hollywood —James Stewart protagonizó en 1939 Caballero sin espada (Mr. Smith Goes to Washington) sobre un acto de filibusterismo parecido, película que, todo sea dicho estuvo prohibida en la Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la España de Franco, hasta 1949—, Sanders fue duramente atacado. Pero algo cambió, porque el poco conocido senador de Vermont, asimilado al radicalismo de izquierda, atrajo la atención de los ciudadanos y sentó las bases de su nuevo y sorprendente recorrido. Su lema es una frase repetida cien veces: “No creo que sea una terrible idea radical decir que alguien que trabaja 40 horas a la semana no debería vivir en la pobreza”.

Lo llamativo del caso de Sanders, como el de Corbyn, en Gran Bretaña, es que si se analizan sus propuestas sociales (dejando al margen sus ideas en política exterior) se comprueba que lo que defienden hoy día es prácticamente igual a lo que formó parte de la corriente central del pensamiento del Partido Demócrata de Lyndon B. Johnson o del Partido Laborista, no ya de Clement Attlee, en los años 50, sino de Harold Wilson, en los 70. Propuestas que en 1970 eran parte de un proyecto socialdemócrata nada revolucionario se han convertido hoy en propuestas que se consideran radicales e irrealizables.

Lo curioso es que, aun hoy, cuando se pregunta a los ciudadanos, incluso en un país como Estados Unidos, la aplastante mayoría conecta con esas ideas: las corporaciones económicas tienen demasiado poder (74%); los bancos demasiado grandes deberían ser troceados (58%); los más ricos no pagan los impuestos que debieran (79%); los trabajadores necesitan estar mejor defendidos (70%); la creciente desigualdad es nociva. Según una reciente encuesta del Pew Center, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la palabra “socialismo” provoca una visión positiva para el 49% de los menores de 30 años.

La única conclusión posible es que laboristas británicos, demócratas norteamericanos y socialdemócratas en general han estado muchos años a la defensiva, sin sangre en las venas, como aseguraba Tony Judt, aplastados por la propuesta de la derecha de que el incremento desproporcionado de la desigualdad no tenía la menor importancia, mientras todo el mundo disfrutara de crédito para financiar su consumo.

“Que las políticas atendieran a las preferencias de los ciudadanos parecía extravagante”, escribió José María Maravall (Las promesas políticas, 2013). En Estados Unidos, la mayoría de la población comenzó a pensar que su gobierno y su parlamento habían sido capturados por los poderosos. En Europa, la población empezó a no saber a quién podía pedir responsabilidades: ¿a su Gobierno? ¿A la Unión Europea?

Repentinamente, en Europa y en Estados Unidos asoman personalidades y movimientos políticos que reclaman la centralidad de esas ideas básicas: “Quien trabaja 40 horas a la semana no debería ser pobre”, “quien no tiene trabajo, sigue teniendo derechos sociales”. Casi todo lo que se hace desde hace muchos años, se lleva a cabo en contra de las opiniones públicas o gracias a su ignorancia premeditada, con argumentos tecnocráticos. “La democracia representativa se socava cuando los ciudadanos votan, pero apenas deciden”, termina su libro José María Maravall. “En mayo de 1968 se reclamaba: “sed realistas, pedir lo imposible”. Hoy día, por el contrario, se descalifican como irrealistas medidas que sí son posibles”. Y necesarias, querido profesor Maravall.

(Soledad Gallego-Díaz, 11/10/2015)

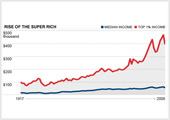

Vivimos en sociedades cada vez más polarizadas. O sea, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y los riquísimos se apropian de más riqueza cada día. ¿Cuánto más?

El Credit Suisse acaba de publicar su respetado informe sobre la riqueza global. Según sus cálculos, el 1% de la población mundial posee el 50% del patrimonio del planeta. De modo que lo del 1% y el 99% no era consigna, sino nuestra realidad. Es más, el 0,7% posee el 45,2% de la riqueza; el 7,4% tiene el 39,4% del patrimonio, y el 21%, un 12,5% de la riqueza, mientras que 3.386 millones (el 71% de la población) sobrevive con tan sólo el 3% de la riqueza. La tendencia es que el patrimonio del 80% de la población se reduce y cuanto más pobres más se reduce, mientras que en el 10% superior cuanto más ricos más aumenta.

El 10% de la población del planeta posee el 88% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre sólo tiene el 1%. La concentración máxima se produce no ya en el 1% sino en el 0,1%. La crisis ha acentuado la desigualdad y la polarización en todos los países, y particularmente en Europa y en Estados Unidos, donde se inició. No había un tal nivel de desigualdad en el mundo desde hace un siglo.

Otra fuente, la lista Forbes de multimillonarios, en 1987 aseguraba que 140 personas controlaban el 0,4% del patrimonio mundial; en 2013 eran 1.400 las que poseían el 1,5% de la riqueza. Proyecciones de Piketty señalan que 2.000 individuos, según extrapolaciones de la tendencia actual, se apropiarían del 7,2% del patrimonio en el año 2050, y del 59% en el 2100. El economista Joseph Stiglitz señala que 85 personas tienen un patrimonio equivalente al del 50% de la población mundial.

Mucho se habla del crecimiento de China, India y América Latina en estos últimos tiempos como corrector del reparto de la riqueza, con la aparición de una nueva clase media. El informe define la clase media, en términos muy amplios, como aquellos que poseen entre 50.000 dólares y 500.000 dólares. Pues bien, esa clase media incluye tan sólo a 664 millones de adultos, o sea el 14% del total de la población mundial, mientras que los que tienen riqueza por encima de ese límite son 96 millones de adultos, un 2% de la población.

Medida de esta forma, China solamente cuenta con el 11% de su población en esa clase media, igual que América Latina, mientras que en Estados Unidos la proporción es del 39%, y en Europa, del 33%. Mientras que en India, solamente el 3% de su población están en esa categoría, en proporción similar a la de África. O sea que aunque haya 109 millones de chinos de clase media, más que en ningún otro país, son una exigua minoría en su territorio.

Fijándonos en el número de millonarios por países, sobre el total mundial, el 46% vive en Estados Unidos; y sólo el 4%, en China; el 5%, en Francia; el 5%, en Alemania; el 7%, en el Reino Unido; el 6%, en Japón; el 2% en Suiza, y un 1%, en España. El 49% de los multimillonarios vive en Estados Unidos; el 30%, en Europa; el 4%, en China, y solamente el 2% en India, África y en América Latina.

Pero en realidad, las comparaciones por países no reflejan la realidad. Hay un cálculo curioso, de otras fuentes. Frente a la idea de que Europa y Estados Unidos están endeudados con los países emergentes, en realidad no es así: la deuda neta de los países ricos es del 4% del producto interior bruto. Pero la deuda neta de los demás países es del 3%.

O sea, que el planeta en su conjunto está endeudado en un 7%. ¿Con quién? ¿Con Marte? La realidad es que precisamente en torno a un 10% del producto interior bruto mundial no está en las contabilidades nacionales y es en lo que se estima lo depositado en los paraísos fiscales. O sea que no habría una transferencia de unos países a otros en términos netos sino una transferencia a los fondos financieros donde invierten los ricos para defraudar a Hacienda.

En España se manifiestan tendencia similares. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nos considera el segundo país más desigual entre sus miembros (con un coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad antes de impuestos del 0,52, es decir, entre los más altos del mundo) El 10% de la población española posee el 50% del patrimonio, frente a un 40%, que sólo tiene el 3%.

Parte de la polarización se debe a la diferencia de salarios que se ha acentuado durante la crisis. El salario medio de los directivos de las empresas Ibex 35 es de 612.000 euros, mientras que el de los trabajadores es de 43.000 euros. ¿Culpa de la crisis? No: en la leve recuperación del pasado año 2014, los sueldos de los ejecutivos aumentaron en un 17,5% (independientemente de los beneficios de la empresa), mientras los de los trabajadores disminuyeron en un 0,64%. Y mientras, el nivel de pobreza se sitúa en 29,2%, un niño de cada tres está en riesgo de pobreza, en casi dos millones de hogares no hay nadie empleado y en 770.400 no hay ingresos.

¿Soluciones? Redistribución de riqueza vía impuestos y transferencias sociales. En España cuando se corrige así la riqueza el coeficiente de Gini se reduce al 0,34. No hay otra solución que impuestos progresivos a rentas altas y a grandes empresas, combinados con control del fraude fiscal. Lo que permite financiar gasto público activo, creador de bienestar, empleo e infraestructuras productivas. Está todo inventado.

La cuestión es saber quién manda y para quién. Por sus actos los conoceréis y como vemos, en el mundo en general, mandan políticos venales al servicio de los ricos que todavía quieren serlo más.

¿Demagogia? Si acaso, es la demagogia de los datos.

(Manuel Castells, 17/10/2015)

En España la riqueza de tan sólo 20 personas, unos 115.000 millones de euros, es equivalente a la del 30% de la población más pobre, unos 15 millones. Y esta diferencia continúa aumentando. En el último año, esas 20 personas vieron incrementada su riqueza en un 15%, mientras que la riqueza del 99% restante cayó un 15% en el mismo periodo.

Estos datos aparecen en el informe de Oxfam-Intermón publicado la semana pasada con el explícito título de Una economía al servicio del 1%, en que da noticia de la dramática desigualdad que existe y se está incrementando tanto en el mundo como en nuestro país.

Mi primera reacción cuando leo estas estadísticas es pensar que las cifras están mal; pero lo que está mal es la realidad. La tendencia es más intensa en los países anglosajones, con EE.UU. y el Reino Unido a la cabeza, que en los europeos continentales. Los españoles nos comportamos como anglosajones honorarios. Según señala el informe, España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan sólo por detrás de Chipre, y casi 10 veces más que el promedio europeo, incluso 14 veces más que en Grecia.

¿Nos ha de preocupar la desigualdad? Un buen amigo, empresario conocido, me pregunta “¿qué tienes contra la riqueza?”. Su pregunta sugiere que probablemente es la envidia o, lo que es peor, una mala evaluación de sus causas y consecuencias.

Mi preocupación tiene que ver con sus efectos. La desigualdad impide la existencia de una sociedad decente, debilita la democracia y asesina al capitalismo. La desigualdad es un poderoso disolvente de la cohesión social que necesita una democracia pluralista y una economía de mercado. Rompe los vínculos entre los que tienen y los que no y provoca la autoexclusión de los muy ricos. Ya lo dijo el novelista norteamericano Scott Fitzgerald en los años veinte: “Los muy ricos son diferentes de usted y de mí”. Para comprobarlo sólo hace falta un poco de memoria. Hace un siglo la desigualdad alcanzó niveles similares a los de ahora. Ese periodo es conocido como la belle époque, época que combinó aumento de riqueza con una sociedad extremadamente desigual. Esa desigualdad estuvo detrás de la explosión de la Primera Guerra Mundial en 1914, del crac financiero de 1929 y de la Gran Depresión, del populismo, el fascismo y el nazismo de los años treinta y, finalmente, de la Segunda Guerra Mundial.

Sólo después de esos dramáticos sucesos vimos llegar la reducción de la desigualdad. Los años cincuenta, sesenta y setenta fueron la mejor etapa en este sentido. La causa fue una alteración del equilibrio de poder entre élites y masas en favor de estas últimas. Cien años después, estamos asistiendo a una inquietante efeméride: el retorno de una nueva belle époque que no presagia nada bueno.

¿Es la desigualdad inevitable? Algunos piensan que sí. Pero no lo crean. La extrema desigualdad que volvemos a ver tiene muy poco que ver con el cambio técnico y la globalización como con frecuencia se dice. Fundamentalmente, es el resultado de una ruptura en el equilibrio de poder entre élites y masas que comenzó en los años ochenta y sigue hasta hoy, con la crisis como acelerador.

Hay una diferencia importante entre la desigualdad normal y la extrema desigualdad, ese 1% del que habla el informe de Oxfam-Intermón. A propósito de esta diferencia, también en los años veinte el economista John Maynard Keynes señaló que podía mencionar muchas razones para justificar una cierta desigualdad, pero que no conocía ninguna que pudiese justificar la extrema desigualdad de la belle époque. Ese comentario vale para hoy.

¿Qué hacer? Nuestros gobiernos están preocupados, pero la ven como inevitable. Como si fuese el resultado de una ley de la gravedad a la que no se puede escapar. Pero la experiencia de la posguerra nos dice que no hay nada inevitable que conduzca a esta desigualdad extrema.

El informe sugiere medidas fiscales y de otro tipo para remediarlo. Por mi parte, añado dos. En primer lugar, con la desigualdad hay que hacer como con la inflación, el déficit público o la prima de la deuda: medir, medir y medir. Lo que no se mide empeora; lo que se mide puede mejorar. En el informe hay un dibujo de El Roto muy ilustrativo. Se ven dos miembros de ese 1%. Uno dice, “Si el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza, algo habrá que hacer”. A lo que el segundo personaje le contesta: “¿Prohibir las matemáticas?”. En segundo lugar, hay que incorporar al cuadro de mando de la política económica el objetivo de reducción de la desigualdad, como se hace con la inflación, el déficit o la prima de la deuda. De esa manera se generará una presión para reducir la desigualdad.

La desigualdad es la enfermedad del siglo XXI. Pero no tiene nada de irremediable. Está en nuestras manos evitarla. Aunque no será fácil. Pero hay que evitar el retorno de una nueva belle époque por los recuerdos inquietantes que trae.

(Antón Costas, 27/01/2016)

El problema de la pobreza y de las desigualdades en el mundo es hoy, sin duda, uno de los más graves de la humanidad y debiera ser el tema central de la agenda del Foro de Davos, donde se reúnen en torno a 2500 dirigentes políticos y líderes económicos de cien países. Davos es, según Vázquez Montalbán, un lugar donde dios reveló a Hayek los principios económicos de la Teología Neoliberal: un “dios especializado en aparecer en montañas sagradas para anunciar los cambios de horarios éticos y las rebajas de los derechos humanos gran liquidación, fin de temporada” (El País, 2 de abril de 2002).

¿Cuál es la raíz de esta situación de pobreza y desigualdad? Intentaré descubrirla acudiendo a algunas de las más importantes utopías de la historia de la humanidad, que hacen un buen diagnóstico de dicho problema, profundizan en sus causas y proponen alternativas. La relación causa-efecto entre la las desigualdades sociales y la propiedad privada, la supresión de esta y la puesta en común de los bienes de la tierra para uso y disfrute de todos los seres humanos constituyen tres invariantes de dichas utopías.

Uno de los primeros utopistas de los que tenemos noticia por las obras de Aristóteles es el arquitecto Faleas de Calcedonia, para quien lo más importante en la vida de la ciudad era regular las cuestiones relativas a la propiedad, considerada la causa principal de las discordias civiles, provocadas por las desigualdades económicas. Como solución propone la igualdad absoluta de los bienes, la nacionalización de los bienes de producción y un sistema de educación pública. Algunos autores consideran a Faleas un precursor del socialismo.

Antístenes de Atenas (445-365), fundador de la Escuela Cínica, defiende que la riqueza se encuentra en la inteligencia. El rico no es el que tiene mucha plata, sino el sabio. “Sea el total de mi dinero –decía- lo que el hombre moderado puede llevarse consigo o trasportar”. Él mismo predicaba con el ejemplo: mostraba desdén hacia los bienes exteriores y vivía desinhibidamente despreciando la religión, las convenciones sociales, las instituciones, la ciencia, la fama y el pudor. El mismo camino siguió su discípulo Diógenes de Sinope (Asia Menor), que fue desterrado de su ciudad, se deshizo de todo lo que no era indispensable, vivió una existencia itinerante con libertad total y fue cosmopolita. Cualquier lugar era su casa.

“Que todas las cosas sean comunes, como entre amigos”, afirma Platón. En La República aboga por la supresión de la propiedad privada entre los guardianes, que es la clase más importante y cuyo estilo de vida es muy exigente ya que todo depende de dicha clase y de ella surgen los gobernantes. Tienen que dedicarse exclusivamente al servicio de la ciudad. Por eso deben renunciar a todo lo personal, no formar una familia, no poseer propiedad alguna. La riqueza crea codicia, y la codicia es la fuente de todos los males del Estado.

La Isla del Sol, Yambulo, última utopía de la Antigüedad, definida por Ernst Bloch como “una festividad comunista y colectiva”, diseña un estilo de vida sin propiedad privada ni división del trabajo, sin esclavos ni señores, sin formas económicas específicas ni para el trabajo agrícola, ni para la familia. El ideal de las comunidad cristiana de Jerusalén, conforme a la utopía de Jesús, es la comunidad de bienes, como refleja Hechos de los Apóstoles. Ese ideal, que quizá nunca llegó a hacerse ralidad, excluía por su propia naturaleza la existencia de personas indigentes.

La consideración de la propiedad privada como causa de todos los males, su supresión y la defensa de la propiedad colectiva constituyen las principales características de la fábula marinera Utopía, de Tomás Moro: “Aquí, donde todo es de todos, ninguno duda que a nadie le ha de faltar nada privado... Pues ni es cicatera la distribución de los bienes ni nadie hay allí indigente o mendigo; no teniendo ninguno nada, son todos, sin embargo, ricos”. En la misma dirección va la Ciudad del Sol, de Tomasso Campanella, una utopía en la que el comunismo es el sistema vigente. En dicha ciudad cada barrio se autoabastece y tiene sus propios graneros, cocinas y refectorios. Las comidas son comunes. Nada hay en ese régimen que fomente el egoísmo y el apego a la propiedad privada.

El socialismo utópico es una reacción contra el liberalismo económico, su dogma de la libre competencia y el individualismo utilitarista, que no logra armonizar el interés particular con el interés general. Propone alternativas sociales y económicas al modelo vigente. Algunos de los socialistas utópicos abogan por la eliminación de la propiedad privada y por la instauración de una sociedad “comunista”.

El papa Francisco sintoniza con el planteamiento de las utopías en torno a las relaciones causa-efecto entre la acumulación de bienes y las desigualdades sociales. El actual sistema social y económico –afirma- es injusto en su raíz porque desarrolla una “economía de la exclusión y de la inequidad”, considera al ser humano como un bien de consumo, tiene un potencial de disolución y de muerte, diviniza el mercado y lo convierte “en regla absoluta”.

Es posible que se intenten descalificar estas respuestas al problema de las desigualdades sociales por considerarlas “utópicas”. Lo son, es verdad, pero quizá lo que falte a la economía y a la política hoy, en tiempos de crisis, sea precisamente eso: utopía.

(Juan José Tamayo, 22/01/2016)

La Rusia comunista se ha desplazado hacia la derecha, los Estados Unidos capitalistas se han movido hacia la izquierda. Bernie Sanders, el rival de Hillary Clinton para la nominación demócrata a la presidencia, ha recibido mucho más apoyo del que se pensaba y en algunos estados incluso ha ganado. Es un socialdemócrata o un socialista democrático y esto en un país en el que ser socialista, aunque sea moderado, ha sido una invitación al suicidio político durante mucho tiempo. Pero no es sólo una cuestión de Sanders. Donald Trump también. El multimillonario republicano y gran captador de voto es sospechoso de ser una especie de socialista. A Wall Street no le gusta y está aterrado con él. Por ejemplo, por su política de impuestos. Trump ha dicho que él conoce Wall Street mejor que nadie (él sabe todo mejor que todos los demás) y que no la necesita para nada. También ha predicho que Estados Unidos se enfrentará a una crisis económica horrible.

Si EE.UU. se ha movido a la izquierda, ¿cuáles son las razones? El país se vio afectado por una grave crisis económica y la recuperación ha sido lenta. Pero aun así se ha recuperado más rápido que Europa, que sigue estancada. La economía griega es ahora un 20% más pequeña que antes de la crisis y los beneficios son más altos que en casi cualquier momento antes de la crisis. Algunos expertos predicen que el índice Dow Jones pronto puede superar los 18.000 puntos. Pero no todo el mundo se ha beneficiado de estos máximos históricos. De hecho, pocos lo han hecho. Mientras que los estadísticos dicen que el desempleo se ha reducido a poco más del 5%, esta cifra es engañosa, ya que incluye empleo a tiempo parcial y excluye a los que han dejado de buscar trabajo porque fallaron en su intento de encontrarlo a pesar de sus esfuerzos. La cifra verdadera está más cerca del 10%.

Durante los últimos treinta años, la distancia entre los ricos y no tan ricos en EE.UU. ha crecido considerablemente, como lo ha hecho en los países más desarrollados, y más aún en los antiguos países comunistas. Esto ha provocado un considerable resentimiento y ha llevado no sólo a Sanders, sino también a Clinton (mucho menos socialista que Sanders), a proponer un impuesto sobre las ganancias del capital del 50% en los superbeneficios mencionados anteriormente. Esto a su vez enfureció a los grandes inversores y a sus defensores. Con tipos impositivos así, ¿quién puede esperar un crecimiento económico significativo? Pero ¿por qué tener crecimiento si sólo unos pocos se están beneficiando?, replican sus críticos.

Este, muy a grandes rasgos, es el trasfondo de la lucha interna actual en EE.UU. Para explicar la razón por la cual los jóvenes pueden apoyar a Sanders, hay que señalar que el coste de la educación superior ha subido cuatro veces desde la década de 1980. EE.UU. puede tener las mejores universidades del mundo, pero ¿cómo pueden acceder a ellas las familias con dos o más hijos? Las tasas de matrícula han subido al máximo, pero las tasas son sólo parte de la historia. Los estudiantes, sin duda, pueden recibir becas, pero no durante el primer curso y rara vez durante el segundo año. Pueden matricularse en universidades menos caras, pero apenas pueden acudir a universidades estatales o a colleges comunitarios. Pero, por ejemplo, las perspectivas de un joven abogado que estudió en la Universidad de Yale, por supuesto, son infinitamente mejores que las de quien fue a una institución de educación superior de la que nadie ha oído hablar. Y, por otro lado, están las carreras realmente costosas, como la de Medicina, donde el precio es mucho mayor que la media.

Los defensores de una radical disminución en el costo de las matrículas apuntan a los sueldos de los presidentes de las universidades, que han subido considerablemente en las últimas décadas. El presidente de Columbia se lleva 4,6 millones de dólares y hay muchos más en la categoría por encima de un millón, por no mencionar muchos otros beneficios, como la vivienda. Entre las mejor pagadas no están necesariamente las universidades más importantes y conocidas. EE.UU. sigue siendo un país en el que un joven o una joven con talento pueden llegar muy lejos, incluso si empieza desde abajo. El tercer presidente de universidad mejor pagado se llama Nadi Qubein y está al frente de una institución de la que pocos han oído hablar. Llegó a Estados Unidos como un estudiante pobre con un escaso conocimiento de inglés. Se convirtió en presidente con un alto salario no porque descubriera una cura contra el cáncer o un gran avance científico similar, sino porque ha sido un fenomenal captador de dinero. Los que pagan su sueldo dirán que esta persona no tendría ninguna dificultad en conseguir un trabajo en el sector privado como jefe de una gran empresa no con el mísero sueldo actual de 2,6 millones de dólares, sino de muchos millones más. Y así sigue el debate y el sentimiento general de que Estados Unidos sigue moviéndose hacia la izquierda moderada, para sorpresa de todos en este país y en el mundo.

(Walter Laqueur, 16/04/2016)