Transnacionales:

Agroindustria:

Tratados de libre comercio:

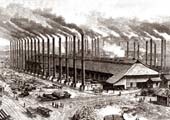

Las compañías estadounidenses de este tipo aumentaron el número de sus filiales de unas 7.500 en 1950 a más de 23.000 en 1966, en su mayoría en la Europa occidental y en el hemisferio oeste (Spero, 1977). Sin embargo, cada vez más compañías de otros países siguieron su ejemplo. La compañía alemana de productos químicos Hoechst, por ejemplo, se estableció o se asoció con 117 plantas en cuarenta y cinco países, en todos los casos, salvo en seis, después de 1950 (Fröbel, Heinrichs y Kreye, 1986). La novedad radicaba sobre todo en la escala de las operaciones de estas entidades transnacionales: a principios de los años ochenta las compañías transnacionales de los Estados Unidos acumulaban tres cuartas partes de las exportaciones del país y casi la mitad de sus importaciones, y compañías de este tipo (tanto británicas como extranjeras) eran responsables de más del 80 por 100 de las exportaciones británicas (UN Transnational, 1988).

En cierto sentido, estas cifras son irrelevantes, ya que la función principal de tales compañías era «internacionalizar los mercados más allá de las fronteras nacionales», es decir, convertirse en independientes de los estados y de su territorio. Gran parte de lo que las estadísticas (que básicamente recogen los datos país por país) reflejan como importaciones o exportaciones es en realidad comercio interno dentro de una entidad transnacional como la General Motors, que opera en cuarenta países. La capacidad de actuar de este modo reforzó la tendencia natural del capital a concentrarse, habitual desde los tiempos de Karl Marx.

Ya en 1960 se calculaba que las ventas de las doscientas mayores firmas del mundo (no socialista) equivalían al 17 por 100 del PNB de ese sector del mundo, y en 1984 se decía que representaban el 26 por 100. La mayoría de estas transnacionales tenían su sede en estados «desarrollados» importantes. De hecho, el 85 por 100 de las «doscientas principales» tenían su sede en los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña y Alemania, mientras que el resto lo formaban compañías de otros once países. Pero aunque es probable que la vinculación de estos supergigantes con los gobiernos de sus países de origen fuese estrecha, a finales de la edad de oro es dudoso que de cualquiera de ellos, exceptuando a los japoneses y a algunas compañías esencialmente militares, pudiera decirse con certeza que se identificaba con su gobierno o con los intereses de su país. Ya no estaba tan claro como había llegado a parecer que, en expresión de un magnate de Detroit que ingresó en el gobierno de los Estados Unidos, «lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos». ¿Cómo podía estar claro, cuando sus operaciones en el país de origen no eran más que las que se efectuaban en uno solo de los cien mercados en los que actuaba, por ejemplo, Mobil Oil, o de los 170 en los que estaba presente Daimler-Benz? La lógica comercial obligaba a las compañías petrolíferas a calcular su estrategia y su política hacia su país de origen exactamente igual que respecto de Arabia Saudí o Venezuela, o sea, en términos de ganancias y pérdidas, por un lado y, por otro, en términos del poder relativo de la compañía y del gobierno.

La tendencia de las transacciones comerciales y de las empresas de negocios —que no era privativa de unos pocos gigantes— a emanciparse de los estados nacionales se hizo aún más pronunciada a medida que la producción industrial empezó a trasladarse, lentamente al principio, pero luego cada vez más deprisa, fuera de los países europeos y norteamericanos que habían sido los pioneros de la industrialización y el desarrollo del capitalismo. Estos países siguieron siendo los motores del crecimiento durante la edad de oro. A mediados de los años cincuenta los países industrializados se vendieron unos a otros cerca de tres quintos de sus exportaciones de productos elaborados, y a principios de los setenta, tres cuartas partes. Sin embargo, pronto las cosas empezaron a cambiar. Los países desarrollados empezaron a exportar una proporción algo mayor de sus productos elaborados al resto del mundo, pero —lo que es más significativo— el tercer mundo empezó a exportar manufacturas a una escala considerable hacia los países desarrollados e industrializados. A medida que las exportaciones tradicionales de materias primas de las regiones atrasadas perdían terreno (excepto, tras la revolución de la OPEP, los combustibles de origen mineral), éstas empezaron a industrializarse, desigualmente, pero con rapidez. Entre 1970 y 1983 la proporción de exportaciones de productos industriales correspondiente al tercer mundo, que hasta entonces se había mantenido estable en torno a un 5 por 100, se duplicó con creces (Fröbel, Heinrichs y Kreye, 1986).

Así pues, una nueva división internacional del trabajo empezó a socavar a la antigua. La marca alemana Volkswagen instaló fábricas de automóviles en Argentina, Brasil (tres fábricas), Canadá, Ecuador, Egipto, México, Nigeria, Perú, Suráfrica y Yugoslavia, sobre todo a partir de mediados de los años sesenta. Las nuevas industrias del tercer mundo abastecían no sólo a unos mercados locales en expansión, sino también al mercado mundial, cosa que podían hacer tanto exportando artículos totalmente producidos por la industria local (como productos textiles, la mayoría de los cuales, ya en 1970, había emigrado de sus antiguos países de origen a los países «en vías de desarrollo») como formando parte del proceso de fabricación transnacional.

Esta fue la innovación decisiva de la edad de oro, aunque no cuajó del todo hasta más tarde. No hubiese podido ocurrir de no ser por la revolución en el ámbito del transporte y las comunicaciones, que hizo posible y económicamente factible dividir la producción de un solo artículo entre, digamos, Houston, Singapur y Tailandia, transportando por vía aérea el producto parcialmente acabado entre estos centros y dirigiendo de forma centralizada el proceso en su conjunto gracias a la moderna informática. Las grandes industrias electrónicas empezaron a globalizarse a partir de los años sesenta. La cadena de producción ahora ya no atravesaba hangares gigantescos en un solo lugar, sino el mundo entero. Algunas se instalaron en las «zonas francas industriales» extraterritoriales (offshore) que ahora empezaron a extenderse en su abrumadora mayoría por países pobres con mano de obra barata, principalmente joven y femenina, lo que era un nuevo recurso para evadir el control por parte de un solo país. Así, uno de los primeros centros francos de producción industrial, Manaos, en las profundidades de la selva amazónica, fabricaba productos textiles, juguetes, artículos de papel y electrónicos y relojes digitales para compañías estadounidenses, holandesas y japonesas.

Todo esto generó un cambio paradójico en la estructura política de la economía mundial. A medida que el mundo se iba convirtiendo en su verdadera unidad, las economías nacionales de los grandes estados se vieron desplazadas por estas plazas financieras extraterritoriales, situadas en su mayoría en los pequeños o minúsculos miniestados que se habían multiplicado, de forma harto práctica, con la desintegración de los viejos imperios coloniales. Al final del siglo XX el mundo, según el Banco Mundial, contiene setenta y una economías con menos de dos millones y medio de habitantes (dieciocho de ellas con menos de 100.000 habitantes), es decir, dos quintas partes del total de unidades políticas oficialmente tratadas como «economías» (World Development, 1992). Hasta la segunda guerra mundial unidades así hubiesen sido consideradas económicamente risibles y, por supuesto, no como estados.

Eran, y son, incapaces de defender su independencia teórica en la jungla internacional, pero en la edad de oro se hizo evidente que podían prosperar tanto como las grandes economías nacionales, e incluso más, proporcionando directamente servicios a la economía global. De aquí el auge de las nuevas ciudades-estado (Hong Kong, Singapur), entidades políticas que no se había visto florecer desde la Edad Media, de zonas desérticas del golfo Pérsico que se convirtieron en participantes destacados en el mercado global de inversiones (Kuwait) y de los múltiples paraísos fiscales.

La situación proporcionaría a los cada vez más numerosos movimientos étnicos del nacionalismo de finales del siglo XX argumentos poco convincentes en defensa de la viabilidad de la independencia de Córcega o de las islas Canarias; poco convincentes porque la única separación que se lograría con la secesión sería la separación del estado nacional con el que estos territorios habían estado asociados con anterioridad. Económicamente, en cambio, la separación los convertiría, con toda certeza, en mucho más dependientes de las entidades transnacionales cada vez más determinantes en estas cuestiones. El mundo más conveniente para los gigantes multinacionales es un mundo poblado por estados enanos o sin ningún estado.

[Deslocalización, Bienestar:]

Era natural que la industria se trasladara de unos lugares de mano de obra cara a otros de mano de obra barata tan pronto como fuese técnicamente posible y rentable, y el descubrimiento (nada sorprendente) de que la mano de obra de color en algunos casos estaba tan cualificada y preparada como la blanca fue una ventaja añadida para las industrias de alta tecnología. Pero había una razón convincente por la que la expansión de la edad de oro debía producir el desplazamiento de las viejas industrias del núcleo central de países industrializados, y era la peculiar combinación «keynesiana» de crecimiento económico en una economía capitalista basada en el consumo masivo por parte de una población activa plenamente empleada y cada vez mejor pagada y protegida.

Esta combinación era, como hemos visto, una creación política, que descansaba sobre el consenso político entre la izquierda y la derecha en la mayoría de países occidentales, una vez eliminada la extrema derecha fascista y ultranacionalista por la segunda guerra mundial, y la extrema izquierda comunista por la guerra fría. Se basaba también en un acuerdo tácito o explícito entre las organizaciones obreras y las patronales para mantener las demandas de los trabajadores dentro de unos límites que no mermaran los beneficios, y que mantuvieran las expectativas de tales beneficios lo bastante altas como para justificar las enormes inversiones sin las cuales no habría podido producirse el espectacular crecimiento de la productividad laboral de la edad de oro. De hecho, en las dieciséis economías de mercado más industrializadas, la inversión creció a un ritmo del 4,5 por 100, casi el triple que en el período de 1870 a 1913, incluso teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento mucho menos impresionante de Norteamérica, que hace bajar la media (Maddison, 1982). En la práctica, los acuerdos eran a tres bandas, con las negociaciones entre capital y mano de obra —descritos ahora, por lo menos en Alemania, como los «interlocutores sociales»— presididas formal o informalmente por los gobiernos. Con el fin de la edad de oro estos acuerdos sufrieron el brutal asalto de los teólogos del libre mercado, que los acusaron de «corporativismo», una palabra con resonancias, medio olvidadas y totalmente irrelevantes, del fascismo de entreguerras.

Los acuerdos resultaban aceptables para todas las partes. Los empresarios, a quienes apenas les importaba pagar salarios altos en plena expansión y con cuantiosos beneficios, veían con buenos ojos esta posibilidad de prever que les permitía planificar por adelantado. Los trabajadores obtenían salarios y beneficios complementarios que iban subiendo con regularidad, y un estado del bienestar que iba ampliando su cobertura y era cada vez más generoso. Los gobiernos conseguían estabilidad política, debilitando así a los partidos comunistas (menos en Italia), y unas condiciones predecibles para la gestión macroeconómica que ahora practicaban todos los estados. A las economías de los países capitalistas industrializados les fue maravillosamente en parte porque, por vez primera (fuera de Norteamérica y tal vez Oceanía), apareció una economía de consumo masivo basada en el pleno empleo y en el aumento sostenido de los ingresos reales, con el sostén de la seguridad social, que a su vez se financiaba con el incremento de los ingresos públicos. En la euforia de los años sesenta algunos gobiernos incautos llegaron al extremo de ofrecer a los parados —que entonces eran poquísimos— el 80 por 100 de su salario anterior.

Hasta finales de los años sesenta, la política de la edad de oro reflejó este estado de cosas. Tras la guerra hubo en todas partes gobiernos fuertemente reformistas, rooseveltianos en los Estados Unidos, dominados por socialistas o socialdemócratas en la práctica totalidad de países ex combatientes de Europa occidental, menos en la Alemania Occidental ocupada (donde no hubo ni instituciones independientes ni elecciones hasta 1949). Incluso los comunistas participaron en algunos gobiernos hasta 1947. El radicalismo de los años de resistencia afectó incluso a los nacientes partidos conservadores —los cristianodemócratas de la Alemania Occidental creyeron hasta 1949 que el capitalismo era malo para Alemania (Leaman, 1988) —, o por lo menos les hizo difícil el navegar a contracorriente. Así, por ejemplo, el Partido Conservador británico reclamó para sí parte del mérito de las reformas del gobierno laborista de 1945.

De forma sorprendente, el reformismo se batió pronto en retirada, aunque se mantuvo el consenso. La gran expansión económica de los años cincuenta estuvo dirigida, casi en todas partes, por gobiernos conservadores moderados. En los Estados Unidos (a partir de 1952), en Gran Bretaña (desde 1951), en Francia (a excepción de breves períodos de gobiernos de coalición), Alemania Occidental, Italia y Japón, la izquierda quedó completamente apartada del poder, si bien los países escandinavos siguieron siendo socialdemócratas, y algunos partidos socialistas participaron en coaliciones gubernamentales en varios pequeños países. El retroceso de la izquierda resulta indudable. Y no se debió a la pérdida masiva de apoyo a los socialistas, o incluso a los comunistas en Francia y en Italia, donde eran los partidos principales de la clase obrera. Y tampoco —salvo tal vez en Alemania, donde el Partido Socialdemócrata (SPD) era «poco firme» en el tema de la unidad alemana, y en Italia, donde los socialistas continuaron aliados a los comunistas— se debió a la guerra fría. Todos, menos los comunistas, estaban firmemente en contra de los rusos. Lo que ocurrió es que el espíritu de los tiempos durante la década de expansión estaba en contra de la izquierda: no era momento de cambiar.

En los años sesenta, el centro de gravedad del consenso se desplazó hacia la izquierda, en parte a causa del retroceso del liberalismo económico ante la gestión keynesiana, aun en bastiones anticolectivistas como Bélgica y la Alemania Federal, y en parte porque la vieja generación que había presidido la estabilización y el renacimiento del sistema capitalista desapareció de escena hacia 1964: Dwight Eisenhower (nacido en 1890) en 1960, Konrad Adenauer (nacido en 1876) en 1965, Harold Macmillan (nacido en 1894) en 1964. Al final (1969) hasta el gran general De Gaulle (nacido en 1890) desapareció. Se produjo así un cierto rejuvenecimiento de la política. De hecho, los años culminantes de la edad de oro parecieron ser tan favorables a la izquierda moderada, que volvió a gobernar en muchos estados de la Europa occidental, como contrarios le habían sido los años cincuenta. Este giro a la izquierda se debió en parte a cambios electorales, como los que se produjeron en la Alemania Federal, Austria y Suecia, que anticiparon los cambios mucho más notables de los años setenta y principios de los ochenta, en que tanto los socialistas franceses como los comunistas italianos alcanzaron sus máximos históricos, aunque las tendencias de voto generales permanecieron estables. Lo que pasaba era que los sistemas electorales exageraban cambios relativamente menores.

Sin embargo, existe un claro paralelismo entre el giro a la izquierda y el acontecimiento público más importante de la década: la aparición de estados del bienestar en el sentido literal de la expresión, es decir, estados en los que el gasto en bienestar —subsidios, cuidados sanitarios, educación, etc. — se convirtió en la mayor parte del gasto público total, y la gente dedicada a actividades de bienestar social pasó a formar el conjunto más importante de empleados públicos; por ejemplo, a mediados de los años setenta, representaba el 40 por 100 en Gran Bretaña y el 47 por 100 en Suecia (Therborn, 1983). Los primeros estados del bienestar en este sentido aparecieron alrededor de 1970. Es evidente que la reducción de los gastos militares en los años de la distensión aumentó el gasto proporcional en otras partidas, pero el ejemplo de los Estados Unidos muestra que se produjo un verdadero cambio. En 1970, mientras la guerra de Vietnam se encontraba en su apogeo, el número de empleados en las escuelas en los Estados Unidos pasó a ser por primera vez significativamente más alto que el del «personal civil y militar de defensa» (Statistical History, 1976). Ya a finales de los años setenta todos los estados capitalistas avanzados se habían convertido en «estados del bienestar» semejantes, y en el caso de seis estados (Australia, Bélgica, Francia, Alemania Federal, Italia, Holanda) el gasto en bienestar social superaba el 60 por 100 del gasto público. Todo ello originaría graves problemas tras el fin de la edad de oro.

Mientras tanto, la política de las economías de mercado desarrolladas parecía tranquila, cuando no soñolienta. ¿Qué podía desatar pasiones, en ellas, excepto el comunismo, el peligro de guerra atómica y las crisis importadas por culpa de sus actividades políticas imperialistas en el exterior, como la aventura británica de Suez en 1956 o la guerra de Argelia, en el caso de Francia (1954-1961) y, después de 1965, la guerra de Vietnam en los Estados Unidos? Por eso mismo el súbito y casi universal estallido de radicalismo estudiantil de 1968 pilló a los políticos y a los intelectuales maduros por sorpresa.

Era un signo de que la estabilidad de la edad de oro no podía durar. Económicamente dependía de la coordinación entre el crecimiento de la productividad y el de las ganancias que mantenía los beneficios estables. Un patrón en el aumento constante de la productividad y/o un aumento desproporcionado de los salarios provocaría su desestabilización. Dependía de algo que se había echado a faltar en el período de entreguerras: el equilibrio entre el aumento de la producción y la capacidad de los consumidores de absorberlo. Los salarios tenían que subir lo bastante deprisa como para mantener el mercado a flote, pero no demasiado deprisa, para no recortar los márgenes de beneficio. Pero ¿cómo controlar los salarios en una época de escasez de mano de obra o, más en general, los precios en una época de demanda excepcional y en expansión constante? En otras palabras, ¿cómo controlar la inflación, o por lo menos mantenerla dentro de ciertos límites? Por último, la edad de oro dependía del dominio avasallador, político y económico, de los Estados Unidos, que actuaba, a veces sin querer, de estabilizador y garante de la economía mundial.

[Incremento del coste salarial:]

En el curso de los años sesenta todos estos elementos mostraron signos de desgaste. La hegemonía de los Estados Unidos entró en decadencia y, a medida que fue decayendo, el sistema monetario mundial, basado en la convertibilidad del dólar en oro, se vino abajo. Hubo indicios de ralentización en la productividad en varios países, y avisos de que las grandes reservas de mano de obra que aportaban las migraciones interiores, que habían alimentado la gran expansión de la industria, estaban a punto de agotarse. Al cabo de veinte años, había alcanzado la edad adulta una nueva generación para la que las experiencias de entreguerras —desempleo masivo, falta de seguridad, precios estables o deflación— eran historia y no formaban parte de sus experiencias. Sus expectativas se ajustaban a la única experiencia que tenía su generación: la de pleno empleo e inflación constante (Friedman, 1968). Cualquiera que fuese la situación concreta que desencadenó el «estallido salarial mundial» de finales de los sesenta —escasez de mano de obra, esfuerzos crecientes de los empresarios para contener los salarios reales o, como en los casos de Francia y de Italia, las grandes rebeliones estudiantiles—, todo ello se basaba en el descubrimiento, por parte de una generación de trabajadores que se había acostumbrado a tener o encontrar un empleo, de que los aumentos salariales regulares que durante tanto tiempo habían negociado sus sindicatos eran en realidad muy inferiores a los que podían conseguir apretándole las tuercas al mercado. Tanto si detectamos un retorno a la lucha de clases en este reconocimiento de las realidades del mercado (como sostenían muchos de los miembros de la «nueva izquierda» post-1968) como si no, no cabe duda del notable cambio de actitud que hubo de la moderación y la calma de las negociaciones salariales anteriores a 1968 y las de los últimos años de la edad de oro.

Al incidir directamente en el funcionamiento de la economía, este cambio de actitud de los trabajadores fue mucho más significativo que el gran estallido de descontento estudiantil en torno a 1968, aunque los estudiantes proporcionasen a los medios de comunicación de masas un material mucho más dramático, y más carnaza a los comentaristas. La rebelión estudiantil fue un fenómeno ajeno a la economía y a la política. Movilizó a un sector minoritario concreto de la población, hasta entonces apenas reconocido como un grupo especial dentro de la vida pública, y —dado que muchos de sus miembros todavía estaban cursando estudios— ajeno en gran parte a la economía, salvo como compradores de grabaciones de rock: la juventud (de clase media). Su trascendencia cultural fue mucho mayor que la política, que fue efímera, a diferencia de movimientos análogos en países dictatoriales y del tercer mundo. Pero sirvió de aviso, de una especie de memento morí para una generación que casi creía haber resuelto para siempre los problemas de la sociedad occidental. Los principales textos del reformismo de la edad de oro, El futuro del socialismo de Crosland, La sociedad opulenta de J. K. Galbraith, Más allá del estado del bienestar de Gunnar Myrdal y El fin de las ideologías de Daniel Bell, todos ellos escritos entre 1956 y 1960, se basaban en la suposición de la creciente armonía interna de una sociedad que ahora resultaba básicamente satisfactoria, aunque mejorable, es decir, en la economía del consenso social organizado. Ese consenso no sobrevivió a los años sesenta.

Así pues, 1968 no fue el fin ni el principio de nada, sino sólo un signo. A diferencia del estallido salarial, del hundimiento del sistema financiero internacional de Bretton Woods en 1971, del boom de las materias primas de 1972-1973 y de la crisis del petróleo de la OPEP de 1973, no tiene gran relieve en las explicaciones que del fin de la edad de oro hacen los historiadores de la economía. Un fin que no era inesperado. La expansión de la economía a principios de los años setenta, acelerada por una inflación en rápido crecimiento, por un enorme aumento de la masa monetaria mundial y por el ingente déficit norteamericano, se volvió frenética. En la jerga de los economistas, el sistema se «recalentó». En los doce meses transcurridos a partir de julio de 1972, el PIB en términos reales de los países de la OCDE creció un 7,5 por 100, y la producción industrial en términos reales, un 10 por 100. Los historiadores que no hubiesen olvidado el modo en que terminó la gran expansión de mediados de la era victoriana podían haberse preguntado si el sistema no estaría entrando en la recta final hacia la crisis. Y habrían tenido razón, aunque no creo que nadie predijese el batacazo de 1974, o se lo tomase tan en serio como luego resultó ser, porque, si bien el PNB de los países industrializados avanzados cayó sustancialmente —algo que no ocurría desde la guerra—, la gente todavía pensaba en las crisis económicas en términos de lo sucedido en 1929, y no había señal alguna de catástrofe. Como siempre, la reacción inmediata de los asombrados contemporáneos fue buscar causas especiales del hundimiento del viejo boom: «un cúmulo inusual de desgraciadas circunstancias que es improbable vuelva a repetirse en la misma escala, y cuyo impacto se agravó por culpa de errores innecesarios», por citar a la OCDE (McCracken, 1977). Los más simplistas le echaron toda la culpa a la avaricia de los jeques del petróleo de la OPEP. Pero todo historiador que atribuya cambios drásticos en la configuración de la economía mundial a la mala suerte y a accidentes evitables debería pensárselo dos veces. Y el cambio fue drástico: la economía mundial no recuperó su antiguo ímpetu tras el crac. Fue el fin de una época. Las décadas posteriores a 1973 serían, una vez más, una era de crisis.

La edad de oro perdió su brillo. No obstante, había empezado y, de hecho, había llevado a cabo en gran medida, la revolución más drástica, rápida y profunda en los asuntos humanos de la que se tenga constancia histórica. A ese hecho dirigimos ahora nuestra atención.

(Hobsbawm)

Cuando hablamos del CETA y otros acuerdos comerciales similares como el TTIP o el TiSA, es frecuente referirnos a las consecuencias que tienen estos sobre los derechos sociales y laborales, sobre la merma de estos derechos que conllevará aún más, después de esta década de recortes, a la precarización de la calidad de vida de las clases populares. Puede que estos aspectos del tratado, así como los peligros de dar carta blanca a los inversores, sean los más conocidos, si es que podemos dar por conocido aquello que no ha dispuesto de la menor transparencia.

También tiene cierta relevancia informativa en relación con el mundo agrario la entrada de alimentos transgénicos, de carne hormonada y de aves sacrificadas desinfectadas mediante productos clorados. Pero esta cuestión, ya de por sí grave, encierra algo de capital importancia para el mundo agroganadero. Algo que no solo afecta a los territorios europeos y canadiense sino que puede alcanzar proporciones globales al servir de modelo para otros tratados regionales o bilaterales, algo al que el, de momento, suspendido TTIP no es ajeno.

Nos referimos al tipo de agricultura y ganadería que se va imponiendo a escala global, al tipo de alimentación que nos obligan a consumir. A lo que estamos asistiendo con el CETA es a la unificación de los modelos productivos entre las partes signatarias del acuerdo comercial o más concretamente a la imposición de los modelos de carácter agroindustrial sobre los tradicionales. Si bien ambos modelos hoy día están sujetos a las lógicas de la oferta y la demanda del mercado capitalista, en Europa, en mayor medida que Canadá, se mantiene aún en muchas explotaciones agrarias, aunque en retroceso, una producción pluriespecífica centrada en lo local, fijada al territorio, con empleo familiar, sistemas cooperativistas y significativa cuota de elaboración ecológica, mientras que en Canadá predomina otro modelo basado en producciones intensivas, monoespecíficas, reducida mano de obra y alta tecnologización, utilización masiva de fitosanitarios y pesticidas y alejadas de los centros de consumo. Esto no significa que la agroindustria no esté instalada en Europa , todo lo contrario ya que, desde finales de los años 80 y más concretamente desde la creación de la OMC (1995), se ha optado por la máxima liberalización del mercado agroalimentario sustentada en el apoyo a las grandes empresas productoras y de la gran distribución. Pero en Europa aún se mantienen estas prácticas tradicionales en el manejo de la biodiversidad y de los recursos naturales que hacen que su modelo pueda diferenciarse, aunque sea de forma parcial, del agroindustrial y que por ello está en el punto de mira de un tratado como el CETA que opta por la concentración del negocio alimentario en multinacionales de este sector y a la supeditación del resto a sus reglas, cuando no a la simple aniquilación.

El modelo impulsado por el CETA, además de la alta tecnificación y mecanización y el bajo empleo, potencia los monocultivos y el uso masivo de pesticidas y otros productos químicos, que se identifican como causas claras de la pérdida de biodiversidad. Esta forma de cultivar prescinde de cualquier otra planta o animal presentes cuando la biodiversidad está considerada como un factor de regulación indispensable para que los agrosistemas funcionen, prestando servicios ecológicos, además de los propios de producción alimentaria, tales como el reciclado de nutrientes, la depuración de productos químicos, la eliminación o reducción de plagas o enfermedades o la regulación microclimática e hídrica locales. No obstante, el CETA apuesta por el modelo agroindustrial a pesar de que la FAO ha advertido que desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos mundiales y que al menos 190 razas de animales domésticos se han extinguido y otras 1500 se consideran al borde de la extinción y de que en la actualidad existe evidencia científica suficiente como para poder afirmar que la disminución de la biodiversidad agrícola está relacionada con los cambios drásticos experimentados en las prácticas agrícolas en las últimas décadas..

Canadá ha firmado y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB 1993) pero no los acuerdos suplementarios subsiguientes, el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología (firmado pero no ratificado) de 2003 y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos (no firmado), de 2014, que complementan el Convenio. Canadá no parece estar al lado de las voces críticas con respecto a estos protocolos que ponen en duda que con ellos se salvaguarde la riqueza biológica de determinados territorios y se protejan los derechos de los pueblos indígenas, sino que su no adhesión obedece más bien a intereses particulares de sus propias corporaciones.

Canadá es el quinto país del mundo productor de transgénicos, cultivos potenciados por el CETA, a pesar de que una evaluación de la agricultura mundial de hace unos años realizada por la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, determinó que los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para la resolución de los problemas agrícolas y alimentarios del mundo, recomendando al contrario métodos agrícolas biológicamente diversos. El propio Director General de la FAO, José Graziano da Silva indicó en 2016 que los organismos genéticamente modificados no son la solución para erradicar el hambre, encontrando que la agricultura ecológica podría ser una alternativa viable para ello.

Ecológicamente considerada, la agroindustria es claramente insostenible porque consume muchos más recursos de los que produce, despreciando el necesario equilibrio entre consumo y reposición. El modelo agroindustrial es además un gran consumidor de energía fósil tanto en el proceso de producción, por el empleo masivo de maquinaria, como en el de distribución, al comercializar los alimentos que produce muy lejos sus lugares de origen, ya conocidos como “alimentos kilométricos”, por la larga distancia que recorren para llegar a los de consumo,

Este tipo de agroganadería, al utilizar cantidad ingente de insumos químicos tanto para tratamientos de plagas y enfermedades como para mejorar los rendimientos productivos o para elaborar envases, introduce en los alimentos un factor de riesgo para la salud que hoy día ponen sobre el tapete numerosas asociaciones ecologistas y sanitarias. Como muestra podemos citar las sustancias químicas conocidas como disruptores endocrinos, presentes, entre otros productos, en plaguicidas o en envases alimentarios y que tienen capacidad de alterar el sistema hormonal, responsable de determinadas funciones vitales. El aumento de algunas enfermedades crónicas es algo inequívoco en Europa, tales como el cáncer de mama y de próstata, la obesidad, la diabetes, la infertilidad o las alteraciones mentales pudiendo tener una relación directa con estos productos.

Tampoco atiende el CETA a la calidad o la especificidad como pluses en la producción alimentaria, véase lo sucedido con las 1500 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Europa, de las que en el texto final solo se reconocen 145, abandonando a su suerte al 90% restante y dejando como mentirosos a aquellos que dicen defender la excelencia o la marca patria en las promociones comerciales de sus productos nacionales. La realidad es que a las grandes multinacionales no les interesa lo específico, lo concreto, lo local por el simple hecho de que supone un control, una regulación con los que no están dispuestos a transigir.

Estos son algunos apuntes del modelo agroganadero que defiende el CETA. Pero como decíamos al principio de este artículo este acuerdo comercial, además de no circunscribirse únicamente a los territorios de las partes firmantes, ya que filiales de terceros países, notoriamente EEUU, participarán de él, contiene en si mismo el significado perverso de la economía actual, al servicio de unos pocos, que se está utilizando en otros acuerdos bilaterales y que servirá de modelo para acuerdos futuros. Un modelo globalizado que para los países del sur mantiene su papel de productor de materias primas para los países del norte y en dependencia directa con un capital financiero que especula con ellas en los mercados de futuros, en los que los precios fluctúan según los intereses de los inversores y acaban produciendo hambrunas como las que ocurrieron en 2008 que provocaron la muerte de millones de personas. Un modelo globalizado que resulta ser un desastre ecológico como el que ocurre en las inmensas superficies dedicadas al cultivo de la soja en el cono sur latinoamericano o en los millones de hectáreas deforestadas en los bosques tropicales del sureste asiático o de África. Un modelo globalizado que genera el drama social de los desplazamientos de las poblaciones rurales que vivían de los cultivos tradicionales o de los recursos del bosque.

El CETA apoya a la agroindustria y a la libre circulación de capitales, que hoy son básicamente financieros y especulativos y responsables, en último término, de los desajustes y desequilibrios del propio sistema capitalista que defienden.

La ratificación del CETA supone dar un valor normativo a lo que ya está sucediendo en el mundo globalizado, desregulando los derechos de las personas y regulando las inversiones. En lo tocante al sector agroganadero plantea una amenaza considerable para la permanencia de las economías locales a ambos lados del Atlántico, fomentando las exportaciones de las grandes corporaciones, facilitando prácticas hoy días prohibidas en Europa y obviando cuestiones básicas como la seguridad alimentaria y el bienestar animal, además de limitar las capacidades de las administraciones de plantear alternativas al propio modelo.

(Marina Albiol, Pablo Jiménez, 27/05/2017)

Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, hizo el pasado 13 de septiembre balance del Estado de la Unión Europea en Estrasburgo y estableció los objetivos para el curso político que ahora se inicia. Además de sus loas a la supuesta recuperación, que mantiene en situación de pobreza severa a 40 millones de europeos, su apoyo al euro, la unión bancaria y su propuesta de aumentar las expulsiones de migrantes, reiteró la posición de la Comisión Europea sobre los acuerdos comerciales con otros países. Mantiene, como apuesta fuerte de su presidencia, la firma de nuevos tratados, siguiendo la estela del recientemente firmado con Canadá (CETA), aunque aún no ratificado por todos los parlamentos estatales. En concreto, Junker pidió a los Estados miembros su autorización para empezar a negociar nuevos acuerdos comerciales con diversos países, citando a Australia y Nueva Zelanda, además de seguir negociando con aquellos cuyos procesos están abiertos.

Los llamados tratados de libre comercio son escasamente conocidos por la población en general, a pesar de la enorme repercusión que tienen sobre su vida. Indudablemente, este hecho no es casual, sino que sus contenidos son conscientemente ocultados por quienes los negocian, conocedores de a quién favorecen realmente.

No obstante, dos de ellos, el TTIP y el CETA, sí han tenido cierta repercusión mediática, lo que ha propiciado que se conociera, aunque de forma muy superficial, cómo son este tipo de tratados entre la Unión Europea y otros países.

Desafortunadamente, lo que no sabe la población en general es que existe una lista extensa de acuerdos ya sea firmados, en fase de negociación, en espera de apertura de las negociaciones o paralizados – por distintos motivos-, pero no suspendidos, con otros países de todos los continentes, y que repasamos a continuación.

América del Norte

La Comisión Europea y Estados Unidos comenzaron las negociaciones por el TTIP en junio de 2013. Desde la llegada a Trump a la Casa Blanca, sin embargo, parecen haber quedado congeladas, pero todo parece apuntar que no definitivamente. Mientras, el CETA, entre la UE y Canadá, está a la espera de ratificación por parte de los Estados miembros tras la aprobación del Parlamento Europeo el pasado mes de junio. Este acuerdo, además, tiene la particularidad de que a pesar de no haber recibido el visto bueno de todos los parlamentos estatales, entró en vigor el 21 de septiembre de manera provisional. Por último, la UE negocia con México desde junio de 2016 la modernización del Acuerdo Global vigente. Su quinta ronda de negociaciones está prevista entre el 25 y el 29 de septiembre en Bruselas.

América del Sur

Las rondas de negociaciones con Mercosur se reanudaron en 2016, después de varios años de interrupción por desacuerdos en varias materias. Tras de los cambios políticos en Argentina, Paraguay, Brasil, y la marginación de Venezuela, su cuarta ronda de negociaciones está prevista entre el 2 y el 6 de octubre de este año en Brasilia.

Al igual que el tratado con México, la UE espera poder llegar a un acuerdo de actualización del Acuerdo que ya tiene con Chile en los pocos meses que quedan del año. De hecho, la Eurocámara ya aprobó este mes de septiembre una serie de recomendaciones para las negociaciones, que están lejos de las exigencias que el respeto a la democracia, al interés general y a unas relaciones comerciales dirigidas a acabar con las asimetrías, requerirían.

Asia

En noviembre de 2012 se iniciaron las negociaciones del acuerdo comercial con Japón – conocido como JEFTA- y, a falta de acercar posiciones en materia de protección de inversiones, el objetivo es cerrar un acuerdo para finales de este año.

La UE también abrió negociaciones bilaterales con algunos de los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en julio de 2007. Por ejemplo, con Singapur se cerró un acuerdo en 2014, aunque su entrada en vigor está paralizada al haberse puesto en duda que la Comisión Europea fuera competente para su firma y haberse llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en mayo pasado dictaminó que el acuerdo comercial no puede celebrarse sin la participación de los Estados miembros. Este dictamen es determinante para la firma de futuros tratados en los que se contemple el campo de las inversiones y el régimen de solución de controversias entre inversores y estados.

Con Vietnam el acuerdo está en fase de revisión legal del texto y se espera su entrada en vigor en 2018. Y con Indonesia, la negociación está abierta y la próxima ronda de negociaciones se celebrará probablemente en otoño de este año.

Finalmente, con India se iniciaron negociaciones en abril de 2007, pero fueron paralizadas en 2013 por “desajustes en el nivel de ambiciones”, según las propias palabras de la Comisión Europea.

África del Norte

Marruecos y la UE entablan negociaciones en marzo de 2013 para modernizar el tratado vigente firmado en 1996. No obstante, quedan en suspenso en 2014 ya que Marruecos pretendía incluir aspectos no considerados anteriormente, con el Sáhara Occidental y sus recursos naturales como telón de fondo. Asimismo, con Túnez hay un proceso negociador abierto desde octubre de 2015 que pretende encarar la modernización del tratado que ya existe y que también se selló en 1996. La segunda ronda de negociaciones también está prevista para este otoño.

Países de África, Caribe y Pacífico

El Acuerdo de Cotonú, adoptado en el año 2000 en sustitución del Convenio de Lomé de 1975, constituye el marco general para las relaciones de la UE con 79 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Entre sus objetivos se plantea la cooperación económica y social, y en ella, la firma de acuerdos comerciales, llamados en este caso acuerdos de asociación económica (AAE), en teoría ligados a programas de ayuda para el desarrollo y un mejor acceso a los mercados de la UE. Entre estos se cuentan el acuerdo con países de África Occidental, aún no firmado; el acuerdo con países del África Meridional, firmado en junio de 2016; el acuerdo con países de la Comunidad de África Oriental, aún sin firmar; el acuerdo con países del África Central, aplicado de forma provisional desde agosto de 2014; el acuerdo con países del África Oriental y Meridional, aplicado de forma provisional desde mayo del 2012; el acuerdo con países del Foro del Caribe, aplicado de forma provisional desde diciembre de 2008; el acuerdo con países del Pacífico, ratificado por Papúa Nueva Guinea en mayo de 2011; y el aplicado provisionalmente con Fiyi desde julio de 2014.

Oceanía

Con respecto a Australia y Nueva Zelanda existe una resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones de acuerdos de libre comercio con estos dos países. En el caso de Australia, el pasado mes de agosto se firmó un Acuerdo Marco de cooperación que contempla poner en marcha esta iniciativa, mientras que con Nueva Zelanda se quiere iniciar este mismo año.

Otros acuerdos

La UE tiene asimismo como uno de sus objetivos firmar el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), con 23 países de la OCDE, un acuerdo que pretende liberalizar los servicios, incluyendo sectores de información y comunicación, tecnología, logística y transporte, servicios financieros y servicios para empresas. Las negociaciones se iniciaron en febrero de 2013 y hasta ahora se han celebrado hasta 21 rondas.

Los acuerdos comerciales como herramienta de dominación del capital

Este repaso del número total de tratados negociados o en negociación por parte de la UE nos hace ver la dimensión real del alcance de la política comercial de la Comisión Europea. Parece evidente que tras el fracaso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio en su intento por lograr unas reglas del juego globales con carácter asimétrico, para favorecer claramente intereses de algunos países del Norte y, sobre todo, a sus multinacionales, la nueva estrategia neoliberal pasa por lograr alcanzar esos objetivos mediante la firma de acuerdos bilaterales o plurilaterales.

Si bien todos los acuerdos anteriormente citados no tienen un redactado común y pueden variar en alguno o bastantes de sus contenidos, sí que participan de un ideario compartido que se refleja en unos principios básicos:

Desregular

Todas aquellas normas que se entiendan que pueden limitar el comercio, en el sentido de reducir el volumen de ganancias de quien lo ejerce o cuestionar la viabilidad social sanitaria o ecológica de un producto, deben ser puestas en tela de juicio o directamente eliminadas. En este sentido, son muy significativas las palabras de Junker – por oportunistas y faltas de coherencia-, quien a la vez de hacer una defensa cerrada de la lucha contra el cambio climático, no hace nada para introducir cláusulas ambientales en muchos de estos tratados.

Un caso paradigmático es la connivencia para arrasar las selvas ecuatoriales y tropicales – que son garantía de biodiversidad-, en África, Sudámerica o el Sudeste asiático, para implantar monocultivos de palma; o la comercialización de productos petrolíferos o derivados de combustibles fósiles como el gas de esquisto o las arenas bituminosas, aún más contaminantes que los convencionales, saltándose los ya débiles acuerdos de París. Sin normas que preserven la biodiversidad y limiten la quema de combustibles fósiles no se puede luchar contra el cambio climático.

Asegurar las inversiones

La sentencia del TJUE sobre el tratado de Singapur resultó dura para la Comisión Europea, que no quería reconocer que los Estados miembros tenían algo que decir sobre los contenidos complejos y diversos contemplados en este y otros tratados. De esta forma, también en el CETA se ha reconocido su carácter de tratado mixto, porque invade competencias de los estados y, por tanto, debe ser ratificado por los parlamentos estatales y, en alguno de ellos, dependiendo de su Constitución, por los parlamentos regionales.

Pero la Comisión Europea no ha tirado la toalla y entre el paquete de medidas que planteó el pasado 14 de marzo para implementar los acuerdos comerciales existe una que puede modificar su propia estructura actual para esquivar la decisión judicial. En este sentido se entiende la propuesta de crear un tribunal multilateral de inversión, que evitaría incluir un capítulo especial sobre este tema en los tratados, por lo que sería suficiente hacer una referencia a la obligatoriedad de asumir que cualquier litigio se solventaría en dicho tribunal. De esta forma, los acuerdos comerciales podrían ser aprobados sin pasar por los parlamentos estatales. Una nueva perversión.

Mención aparte merece la propuesta de crear un marco europeo de control de la inversión extranjera directa, entendiendo por ello un freno a la entrada de capitales estatales, de China particularmente, que pongan en peligro el statu quo del negocio de las grandes empresas europeas.

Controlar la adopción de nuevas normas

En alguno de los tratados aprobados o en vías de aprobación existe la posibilidad de crear un ente de cooperación reguladora cuyo cometido estaría enfocado a asesorar a las partes firmantes sobre aquello que pueda ser legislado y pueda ir en contra de los tratados firmados, en una clara intromisión en la soberanía estatal.

Ahora se plantea crear un grupo consultivo sobre los acuerdos comerciales de la UE, invitando a participar a distintos sectores de la sociedad civil. Esta medida, al igual que la de informar por su parte sobre cualquier nuevo mandato de apertura de negociaciones, responde al interés de la Comisión Europea de mejorar la imagen de falta de transparencia que ha mostrado hasta ahora en las negociaciones de los tratados más conocidos, por no hablar de su inexistencia en aquellos no conocidos.

Oposición y alternativas a los acuerdos comerciales actuales

Como puede verse, no hay nada nuevo entre los objetivos comerciales de la Comisión Europea. En realidad, sólo existe uno: favorecer a los grandes grupos transnacionales profundizando en la senda de nuevos tratados bilaterales o plurilaterales de comercio que afiancen la agenda neoliberal.

El discurso de Junker y el paquete de medidas diseñado para implementar los acuerdos comerciales tratan de ofrecer una mejor imagen de los mismos y de sus procesos de negociación, presentándolos como iniciativas progresistas encaminadas a mejorar las relaciones entre países y sus niveles de desarrollo a través del comercio.

Pretenden ofrecer una mayor transparencia con la publicación, a partir de ahora, de todas sus recomendaciones de directrices de negociación para acuerdos comerciales -conocidas como mandatos de negociación-, y tratando de sumar a colectivos o entidades sociales a esos procesos siempre y cuando se muestre apoyo y docilidad, como se demuestra con iniciativas como las ratificaciones exprés que estudia la Comisión Europea para evitar la crítica o el disenso de parlamentos, territorios o colectivos sociales.

En el plano global, algunos estados de la UE han mostrado reservas sobre la actual proliferación de acuerdos comerciales, sobre todo con los aspectos relacionados con la protección de inversiones –que limita la soberanía de los estados- y en el caso de los países más pobres, con la protección de sus productos agroganaderos.

Pero ha sido la sociedad civil organizada la primera que ha mostrado su rechazo a unos acuerdos que no sólo no garantizan una mejora en sus condiciones de vida, sino que en muchas ocasiones destruyen sus modos de producción tradicionales o esquilman sus recursos naturales. Las protestas desatadas en la India y otros países de Asia y Oceanía integrantes del RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership); las acusaciones de neocolonialismo por parte de las organizaciones campesinas africanas contra los AEE, en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala; el llamamiento de Vía Campesina a una semana de lucha global contra la OMC y los tratados de libre comercio, en paralelo a la convocatoria de la ‘Asamblea Argentina mejor sin TLC’, que ha organizado una movilización hasta Buenos Aires entre los días 11 y 14 de diciembre, coincidiendo con una reunión de la OMC; o las protestas generalizadas en el conjunto de la UE y las más de 3,2 millones de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea contra el TTIP y el CETA ,son una muestra de las dimensiones de la protesta contra la globalización neoliberal.

Algunos países de América del Sur se enfrentaron al ALCA, aquel tratado que EEUU quería imponer como una nueva forma de dominio, planteando alternativas como el ALBA o la Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) que abogaban por la construcción de relaciones de complementariedad y solidaridad entre pueblos y se oponían a la competencia absoluta dictada por el libre comercio.

Estas iniciativas, que actualmente combaten y han desmantelado – en parte- los nuevos dirigentes neoliberales de algunos de estos países latinoamericanos, tienen su continuación en el Tratado Internacional de los Pueblos, un espacio creado para el control de las empresas transnacionales, que ha sido impulsada por la red global de movimientos sociales ‘Desmantelando el poder corporativo’. Su objetivo es “someter la arquitectura jurídico-política que sustenta el poder de las empresas transnacionales a normas y reglas de protección de los derechos humanos”.

Porque lo que está sucediendo con estos acuerdos no es otra cosa que un ataque inmisericorde a los derechos de los seres humanos, a sus recursos patrimoniales, tanto naturales como culturales, a su modo de entender la vida, o a sus relaciones, cambiando el sentido de sus economías, que pasan a estar dedicadas casi exclusivamente a la exportación, rompiendo las cadenas de producción y consumo locales y condenando a las poblaciones de los países del Sur global al desempleo, al hambre y la pobreza.

Para derrotar a la ya conocida como arquitectura de la impunidad plasmada en los textos de estos tratados y que protege a las grandes corporaciones, no queda otra que la solidaridad y las acciones conjuntas entre pueblos. Frente a la globalidad neoliberal, globalidad popular.

(Marina Albiol, Pablo Jiménez Burillo, 24/09/2017)