|

|

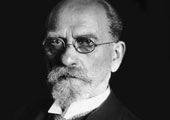

![]() José Ortega y Gasset (1883-1955):

José Ortega y Gasset (1883-1955):

Famoso por su crítica humanista de la civilización contemporánea, fue uno de los pensadores más significativos e influyentes del siglo XX.

Nació el 9 de mayo de 1883 en Madrid. Cursó estudios superiores en la universidad de su ciudad natal desde 1898 hasta 1904, año este ultimo en el que se doctoró en Filosofía y Letras con una tesis titulada Los terrores del año mil. Crítica de una leyenda. Posteriormente, desde 1904 hasta 1908, completó su formación en las universidades alemanas de Leipzig, Berlín y Marburgo. Tras regresar a España, obtuvo la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid, en la cual impartió su magisterio desde 1910 hasta 1936. En 1914 publicó Meditaciones del Quijote, donde plasmó los grandes trazos de su primer pensamiento filosófico (en el que fue muy clara la influencia de Immanuel Kant) y sus reflexiones sobre el hecho artístico (ampliadas en 1925 con la publicación de La deshumanización del arte).

A comienzos de la década de 1920 sus escritos adoptaron una óptica menos subjetivista y estuvieron más orientados a analizar los comportamientos sociales de las masas, que para él conformaban la base de la sociedad característica de la edad contemporánea. Se iniciaba así la denominada etapa perspectivista de su pensamiento, en la cual se enmarcaron obras tales como España invertebrada (1921), El tema de nuestro tiempo (1923) y su título más destacado y de mayor trascendencia, La rebelión de las masas (1930). En este último ensayo criticaba la influencia destructiva de la mentalidad general y, por lo tanto, del individuo mediocre (al que definió como hombre-masa), que de no ser dirigido por una minoría intelectual y moralmente superior alentaría el ascenso del autoritarismo. Hacia finales de la década de 1920 comenzó la llamada etapa raciovitalista de su filosofía, en la que abordó una nueva profundización que reflejan, entre otras obras, Kant (1724-1924): Reflexiones de centenario (1929), En torno a Galileo (1933), Ideas y creencias (1940) e Historia como sistema (1941).

Publicó también numerosos comentarios y artículos en periódicos a los que se sintió muy ligado: El Imparcial (creado en 1867 por su abuelo, Eduardo Gasset y Artime) y El Sol. Fue, asimismo, fundador de las revistas España (publicada desde 1915 hasta 1924) y Revista de Occidente (de carácter mensual; su primer título apareció en julio de 1923 y el último en junio de 1936), que sirvieron para difundir las tendencias filosóficas y culturales del primer cuarto del siglo XX, principalmente las de procedencia alemana y las obras de españoles (como los hermanos Manuel y Antonio Machado, o jóvenes poetas que formarían la generación del 27). Sus comentarios en periódicos y revistas fueron recopilados en El Espectador (8 vols., 1916-1934).

Opuesto a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930), sus artículos, conferencias y ensayos (de carácter filosófico, pero también político) contribuyeron al notable renacimiento intelectual que conoció España durante las primeras décadas del siglo XX. Las consecuencias políticas de toda esta situación llegaron en 1931, con la caída del rey Alfonso XIII, de la propia institución monárquica y la proclamación de la II República. Ortega intervino en estos hechos de la historia española de manera propiciatoria. Creó un grupo político, Agrupación al Servicio de la República, en el que también militaron Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala (con los cuales firmó el denominado Manifiesto de los Intelectuales, favorable al advenimiento del régimen republicano) y por cuyas listas fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes en 1931. Descontento con la orientación de la Constitución emanada de aquéllas en diciembre de ese mismo añoo, abandonó su escaño.

Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, Ortega abandonó España. Residió en Francia, Países Bajos, Argentina y Portugal, y no regresó a su país hasta 1945. Durante la última etapa de su vida fundó el Instituto de Humanidades (1948) en Madrid y escribió sus afamados estudios sobre pintores españoles, en especial Papeles sobre Velázquez y Goya (1950) y Velázquez (1955). Falleció el 18 de octubre de 1955 en Madrid. Tras su muerte vieron la luz, con carácter póstumo, algunos destacados trabajos como Meditaciones sobre Europa (1957), El hombre y la gente (1957) y Qué es filosofía (1958). En 1978 se constituyó la Fundación Ortega y Gasset para la difusión de su pensamiento y de su obra.

PENSAMIENTO:

Ortega y Gasset:

El raciovitalismo orteguiano —o doctrina de la «razón vital», o de la «razón viviente»— se opone ante todo a cualquier posible reducción de la razón a razón científico-positiva (física o matemática) y, en cualquier caso, abstracta. Si el ser humano se ve llamado siempre a «dar razón de» cuanto se cruza en su camino, más lo estará a dar razón de los «hechos vitales» que le afectan más decisivamente. De ahí la profunda relación que Ortega establece ahora entre vida y razón: el hombre tiene que usar de la razón para vivir, que no es en definitiva otra cosa que un «habérselas con el mundo» y dar cuenta de él de un modo concreto y efectivo. De lo contrario, estaría perdido, no sabría a qué atenerse. Sin que por ello quede la razón vital reducida, en este universo filosófico, a un simple recurso metódico, a una suerte de guía para caminantes. Porque la razón vital es ella misma una realidad, una realidad que se autodirige y orienta en el mundo. Y precisamente por eso, «saber» —todo «saber»— es saber ante todo «a qué atenerse». «La vida es prisa y necesita saber a qué atenerse, y es preciso hacer de esta urgencia el método de la verdad. El progresismo, que colocaba la verdad en un vago mañana, ha sido el opio entontecedor de la humanidad, verdad es lo que ahora es verdad, y no lo que se va a descubrir en un futuro indeterminado». Pero la vida no es sólo «prisa»; no es una cosa; tampoco está tejida con los mimbres del «espíritu»; en realidad, ni siquiera «es», porque es un hacerse y deshacerse, un tejerse y destejerse a sí misma sin tregua ni reposo en unas circunstancias concretas. Es, en fin, una existencia particular y concreta que se orienta hacia su propia mismidad o destino, pero que puede alejarse de él, perdiendo en «realidad». Quehacer y problema, programa y preocupación por sí misma, la vida es drama. Incluso naufragio, del que el hombre busca salvarse mediante la cultura. Es la «realidad radical» en la que todas las otras realidades hunden sus raíces, en la que «radica» todo. Los materiales que la construyen no son, por lo tanto, biológicos, sino biográficos; lo cual hace que la vida, que es para todo hombre su fin, tenga en última y rigurosa realidad —esa que ella misma es— una estructura narrativa. Tesis que sitúa a Ortega, por cierto, entre los primeros formuladores de lo que luego se conocería como «la teoría narrativa de la identidad personal».

De ahí el énfasis con que Ortega elevó esta fusión de motivaciones vitales con una estructuración racional nada menos que a «tema de nuestro tiempo», por decirlo con el título de un influyente libro suyo de 1923. Y de ahí también la paulatina introducción de la «razón histórica», tan central en Historia como sistema (1941), en la que algunos estudiosos no han dejado de entrever, por cierto, la posibilidad de una articulación más clara —o «sistemática»— de los motivos permanentes del filosofar orteguiano. De hecho, ya en las primeras páginas de Historia como sistema Ortega afirma el rango filosófico de las necesidades más concretas e inmediatas de la existencia humana, y, ante todo, la de «saber a qué atenerse» en la situación histórica en que se encuentra. Las ciencias son para Ortega, en cambio, una contemplación «oblicua» y a medias de la realidad. En la crisis de fundamentos que experimentan las ciencias de la naturaleza en el siglo XX, lo único que se salva de ellas es su función de información y de instrumentalidad fenoménica: «lo único que no ha fracasado de la física es la física». Ha fracasado, en cambio, la pretensión de convertir las ciencias en filosofía, en visión del mundo que, por contener siempre una apelación a ulteriores complementos que pueden alterar el cuadro total, no da de sí un «saber a qué atenerse». Ni siquiera sobre sí misma sabe la ciencia a qué atenerse, pues su entrega a la tarea positiva y formal de la construcción de grandes sistemas descriptivos y operaciones es lo contrario de un progresar hacia las raíces.

Por el contrario, la filosofía es un saber radical: «la filosofía, que es el radicalismo o extremismo intelectual, se resuelve a llegar por el camino más corto a esa línea última donde los principios últimos están, y por eso no es sólo conocimiento desde principios como los demás [conocimientos], sino que es formalmente viaje al descubrimiento de los principios». Y también: «no cabe desconocer que siendo la filosofía la exploración hacia los auténticos principios, es esencial o inexcusable al filósofo extenuarse en el esfuerzo de exhumar esos (aparentes) “principios” pragmáticos, latentes, que en los secretos hondones de sí mismo actúan y le imponen —como “evidentes”— arbitrarias asunciones en que no repara o que, si repara en ellas, solemniza con el pomposo título de principios. Esta faena de denunciar presuntos principios no es sólo una de las ocupaciones del filósofo: es el alfa y la omega de la filosofía misma».

Va de suyo que la crisis del «idealismo» que Ortega denuncia es la crisis del «cartesianismo» que paralelamente denunció Heidegger, y la de la «perspectiva egocéntrica», el «solipsismo metódico» o el «primado de la interioridad» denunciados a su vez y de modo también paralelo como «mitos» por Wittgenstein. Tres críticas radicales que agrietaron con rara unanimidad y eficacia los grandes supuestos del racionalismo clásico: la centralidad concedida al par conceptual sujeto/objeto; la comprensión del ente como lo susceptible de representación; la tesis del «acceso privilegiado» al escenario de la propia interioridad; el atomismo; la defensa del valor regulativo universal de nociones como las de verdad, objetividad y racionalidad; el rechazo de la autoridad de la tradición; y el normativismo. Pero también el dualismo; el «idealismo» —entendido como la doctrina según la cual no poseemos un conocimiento directo e inmediato del mundo externo, sino que éste se realiza mediante intermediarios mentales—; la concepción estrictamente «subjetivista» de la conciencia o, lo que es igual, su no consideración como una conciencia pública que debe manifestarse —y realizarse— en la argumentación racional; la afirmación de los intereses «teóricos» puros como los únicos dignos de consideración filosófica; y, en fin, el cientificismo.

En cualquier caso, la decisión de sustituir el imperio de la razón teórica o «pura» por una razón viviente o histórica, definiendo a la vez la vida humana como realidad radical cuyas categorías pueden y deben ser sacadas a la luz —o lo que es igual, la decisión de ordenar el mundo «desde el punto de vista de la vida»—, hunde sus raíces en la conciencia de esta crisis y anticipa, al mismo tiempo, el sentido de la «innovación metafísica» —por decirlo con la pregnante fórmula de Rodríguez Huéscar— llevada a cabo por Ortega. Una innovación cuyo marco general no es otro, histórico-contextualmente hablando y como ya sugerimos más atrás, que el del «viraje pragmático» asociado a los filósofos antes citados y determinante del rumbo de buena parte de la filosofía contemporánea. Sus rasgos han sido catalogados ya muchas veces: perspectivismo, constructivismo, primado de la interacción frente a la representación, paso de la razón monológica a un logos común, antifundamentismo, oposición a toda posible sustancialización metafísica del sujeto, holismo, reconocimiento de la relevancia de los intereses no estrictamente teóricos en el proceso de constitución del conocimiento, rehabilitación de las nociones de tradición, prejuicio y precomprensión, aceptación de la historicidad de la verdad, exaltación de la facticidad frente a la tradicional de la «conciencia pura» y, en fin, desintelectualización de la realidad.

A partir de una coincidencia de fondo —señalizada, por ejemplo, por los anteriores supuestos— los caminos se bifurcan, desde luego. La exploración a fondo de las evidentes complicidades entre el sutil pragmatismo de Wittgenstein y el de Ortega, centrado en la noción de «ejecutividad», daría quizá no pocas sorpresas, pero aún aguarda su turno.

En cambio, las coincidencias entre Wittgenstein y Heidegger han sido más estudiadas. En lo que afecta a la relación entre Heidegger y Ortega, las interpretaciones han oscilado entre la presentación del filósofo español como un «discípulo» del alemán —o una suerte de Heidegger «menor»— y su exaltación como el que «dijo antes» cuanto había que decir. Sea como fuere, aquí importa únicamente una reveladora diferencia entre ambos. Al hilo de Ser y tiempo, y no sin ánimo autodefinitorio, Heidegger declaró lapidariamente que, «si como punto de partida de la analítica existencial del Dasein hubiera de servir el cogito sum…, la primera proposición sería entonces sum, y en este sentido, “yo soy en el mundo”». Así pues, frente a la res cogitans sin mundo de Descartes, yo «soy» en cuanto tal ente, «en la posición de ser relativamente a diversas actividades como modos del ser cabe los entes intramundanos». De lo que, con notable consecuencia lógica, Heidegger extrajo un pensamiento «post-metafísico», digamos, llamado a romper con el subjetivismo moderno. Un pensamiento que niega que la subjetividad «pura», trascendental o no, sea un foco central de constitución de sentido, y que entiende todo conocer y todo saber como algo surgido del ser-en-el-mundo en que consiste el ser humano. Y, sin embargo, el Dasein heideggeriano remite al Sein: es el lugar en el que el ser revela —o puede revelar— su sentido. Razón por la que el suyo sigue siendo un «pensar del ser», que no otra era la tarea que él vislumbraba como decisiva tras la «consumación de la metafísica» en la era del «dominio planetario de la técnica». En efecto: «el pensamiento es pensamiento del ser. El genitivo significa dos cosas: el pensamiento es propio del ser en cuanto que, instituido por el ser, pertenece a su propio suceder. El pensamiento es simultáneamente pensamiento del ser en cuanto que, perteneciendo al ser, escucha al ser».

Heidegger pasó pronto de la analítica existencial a la «historia del ser», y en ese paso acostumbra a cifrarse su famosa Kehre. Pero su verdadero ajuste de cuentas con la noción misma de «ser» —más allá de la denuncia de su «olvido» por concentración espuria en el ente— fue más bien tardía. Y en ella salió abruptamente a la luz, como tan agudamente ha hecho ver Ramón Rodríguez, toda «la ambigüedad de la obra de Heidegger». Ortega, en cambio, procedió muy pronto a la «tachadura» del ser. Su sustitución del «pienso, luego existo» por «pienso, porque vivo», porque vivo yo, que soy un ser con el mundo, un yo que, lejos de ser lo cerrado, es el «ser abierto por excelencia», y su tesis de que la realidad auténtica y primaria es el «pensamiento en ejecución» —que no es, en rigor, pensamiento sino vida, acto de vivir—, le llevaron casi sin rodeos a la noción «fundamentalísima» del ser-ejecutivo y a la no menos fundamental del carácter ejecutivo de la conciencia. Con ello Ortega, en cabal sintonía con el sentido último del viraje pragmático, se propuso —en obra tan temprana como ¿Qué es filosofía? (1929)— algo bien distinto a lo que Heidegger se autoimpuso: dar al verbo ser «un sentido activo, operante». En efecto: «la lengua, forjada merced a una filosofía primitiva, no tiene palabras que expresen, en general, un ser, una realidad, entendido como efectuación, como actuación, como pura actualidad o agilidad». Como bien ha escrito Rodríguez Huéscar, con ello Ortega procedía en fecha muy temprana a una genuina «abolición de la ontología», no a su «destrucción» en el sentido heideggeriano. Lo que no deja de constituir la otra cara de su esfuerzo por «hacernos ver cómo el “ser ejecutivo” envuelve en su dinamismo, por igual, al yo —a mí— y a las cosas, los “funde” sin confundirlos». En suma —concluye Rodríguez Huéscar, que no duda en interpretar esta operación orteguiana en términos de sustitución de la noción de sustancia por la de instancia—, «el “ser ejecutivo” no es otra cosa que el acto de vivir, acto en el que tomamos parte por igual yo y las “cosas” que en cada momento integran mi circunstancia, acto, pues, mutual —mío sobre ellas y de ellas sobre mí». De modo, en fin, que una de las más tempranas y radicales «tachaduras» del ser () de la filosofía del siglo XX fue sin duda la de Ortega.

Pero Ortega no reflexionó sólo sobre cuestiones metafísicas. Cultivó, aplicando concretamente su filosofía, la crítica estética y literaria, el discurso político, las descripciones de paisajes, las más variadas cuestiones históricas y sociológicas, el tema de España y muchos otros más: del ballet ruso a la etnología africana, del amor a la Gioconda, de la lengua francesa al marco del cuadro. La teoría de la sociedad que formuló, sobre todo, en El hombre y la gente, publicado póstumamente en 1957, brilla con luz propia en tan vasto y ondulante panorama. Ortega parte en su matizado análisis al respecto de la condición histórica de la sociedad. Si el hombre no tiene naturaleza, sino historia, de acuerdo con su propia fórmula, igual ocurre con la sociedad. Ésta es un medio, sometido a leyes, en el que el hombre vive, que presiona sobre él a través de usos o «vigencias», costumbres, normas, etc., pudiendo ser esta presión —que, a la vez que oprime, facilita la vida— de varios tipos. Ortega analiza con gran finura y cataloga en esta obra tanto las relaciones sociales como las inter-individuales (amor, amistad, etc.), y reivindica la función del Estado «para lograr que predomine un mínimo de sociabilidad y, gracias a ello, la sociedad como tal perdure».

Existe una edición de Obras Completas de José Ortega y Gasset en 12 volúmenes, en las Ediciones de la Revista de Occidente, que ha sido frecuentemente reeditada. Hay también una edición de Obras de José Ortega y Gasset bajo el sello de Alianza Editorial y la dirección de Paulino Garagorri, en 32 volúmenes (1979-1988), que contiene bastantes inéditos.

[Jacobo Muñoz Veiga]

Kant |

Hegel |

Epistemología |

Metafísica |

Nominalismo |

Idealismo |

Racionalismo |

Materialismo |

Existencialismo |

Estoicismo |

Etica |

Aristóteles |

Platón |

Sócrates |

Ilustración |

Descartes |

Pascal |

Spinoza |

Estética |

Ortega |

Aranguren: Objeto material de la ética

Al margen de sus escritos de crítica social e histórica, muy influyentes en su tiempo, y de su actividad de animación cultural de la España del primer tercio del siglo XX, ciertas ideas ocuparon un lugar central en el pensamiento de Ortega y Gasset. Entre ellas, el concepto de perspectiva y su peculiar noción de razón, que consideraba unida a la vida, poseen una importancia especial.

Ortega expuso el concepto de perspectiva en su ensayo Verdad y perspectiva, que apareció publicado en 1916 en el primer volumen de El Espectador. Se trata de un concepto que tiene resonancias en la obra de los filósofos alemanes Gottfried Wilhelm Leibniz, Friedrich Nietzsche y Gustav Teichm ller, pero que en la obra de Ortega poseyó un tono original. Pensaba que la realidad se ofrece a los individuos en una gran variedad de perspectivas singulares. Cada una de ellas es una forma de realidad y, al mismo tiempo, forma una posibilidad de conocimiento de lo real. Es decir, una perspectiva supone siempre la combinación de un nivel ontológico y epistemológico y la realidad equivaldría a la suma de las perspectivas posibles en que se presenta y según las que puede analizarse. En alguna medida, la perspectiva es semejante a un punto de vista o a la comprensión parcial de algo. Debe notarse que la perspectiva elimina la posibilidad de acceso inmediato a una realidad inmutable, lo que se encuentra muy unido al concepto de circunstancia, que Ortega hizo famoso en su expresión: Yo soy yo y mi circunstancia. De hecho, Ortega mantuvo los principios esenciales de su perspectivismo en etapas posteriores de su pensamiento.

Desde finales de la década de 1920 desarrolló un concepto de razón que se encuentra unida a una nueva consideración de la vida: el raciovitalismo. Esta combinación supuso una de las más notables aportaciones de su pensamiento y se convirti en uno de los rasgos esenciales de ste. Para Ortega, la vida es la verdadera realidad radical, de la que surge cualquier problema que pueda ser relevante y cualquier sistema filosófico posible. Para cada ser humano, la vida toma una forma concreta y determinada, que se construye a sí misma de acuerdo a diferentes circunstancias (o perspectivas que la vida toma para cada uno). De hecho, la vida es una realidad radical y última; más aún: ella tiene en sí misma su propia finalidad, y no hay realidad alguna que pueda trascenderla. Por ello, la vida de cada ser humano es, para él, su propia finalidad y debe entregarse a su elucidación si desea salvarse a sí mismo.

Junto a esta afirmación de la vida y a la necesidad de elucidar o responder a los problemas que la vida plantea, expuso la necesidad de un nuevo tipo de razón, que se aleja de la razón abstracta y meramente teórica, siempre separada y abstraída de las circunstancias vitales, que ha sido común en la tradición de la filosofía occidental. Denominaba razón vital a este nuevo tipo de razón y raciovitalismo al modo de pensar que se apoyaba en su nuevo concepto de razón. La razón vital es una razón que se sustenta constantemente en la vida de la que ha surgido. Es decir, la vida, como realidad dinámica, que siempre está en proceso de elaboración, es una incesante fuente de problemas y cuestiones relevantes y obliga siempre, a quien la vive, a saber a qué atenerse, a orientarse continuamente en sus decisiones. Pues bien, esta orientación exige una razón que acompañe a la vida y que encuentre en ella su fundamento. Es decir, una razón vital.

(Encarta)

Nacido en Madrid el 9 de mayo de 1883 en el seno de una familia vinculada a la literatura, la política y la prensa, José Ortega y Gasset, el más importante e influyente filósofo español contemporáneo, cursó estudios de derecho y de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. En 1904 se doctoró en Filosofía con una tesis titulada Nota sobre los legendarios trabajos del año mil. En abril de 1905 se matriculó en la Universidad de Leipzig, en la que permaneció hasta finales de octubre, cuando se trasladó a Berlín para seguir los cursos sobre Kant de Alois Riehl y Georg Simmel, al que definió como «el hombre más sutil que había en Europa hacia 1910». La obtención de una beca del Ministerio de Instrucción Pública le permitió prolongar su estancia en Alemania, esta vez en Marburgo, durante el curso 1906-1907. El encuentro con Hermann Cohen y Paul Natorp, representantes máximos del neokantismo alemán de la época, marcó profundamente al joven Ortega. En la «ciudadela neokantiana» Ortega encontró, en efecto, lo que iba buscando: un idealismo filosófico con cuya ayuda superar el materialismo y el positivismo —«dos maneras de ignorancia filosófica»— y una interpretación del mundo en la que la dimensión social desempeñaba un papel más relevante que el confiado al individuo aislado. De regreso en Madrid, el 24 de junio de 1909 fue nombrado profesor de Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio. En 1911, ganada ya la cátedra de Metafísica de la Universidad Central y gracias a una pensión de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Ortega volvió a Marburgo, donde profundizó en ese idealismo ético y objetivo —adobado de socialismo pedagógico— capaz de orientar una cultura de valores universales y, a la vez, de vivir en armonía con las conquistas científicas modernas, que tanto le atrajo en su juventud. Oponer «un mundo que debe ser» al que es fue, pues, el primer programa filosófico digno de ese nombre que pergeñó Ortega. Un programa políticamente próximo, sin duda, a lo que cabría llamar un «liberalismo socialista» de fuerte impregnación europeísta y modernizadora.

De todos modos, el alejamiento del kantismo no se hizo esperar mucho. Por recomendación de Hartmann, Ortega leyó a Emil Lask, cuya filosofía rompía el dualismo sujeto-objeto tan característico de la ontoepistemología kantiana. También leyó a Hegel y, sobre todo, a Husserl, en quien siempre reconoció a un «maestro». Fue precisamente la fenomenología —de cuyas tesis más egológico-trascendentales acabó también distanciándose— lo que ayudó a Ortega a superar el idealismo neokantiano, que cedió en él a posiciones filosóficas sucesivas de muy distinto cuño: perspectivismo, vitalismo (o, mejor, raciovitalismo), historicismo (o realismo historicista), etc. Unas posiciones al hilo de las cuales se consumó, en cualquier caso, una original y poderosa «innovación metafísica», próxima a la vez a algunos registros del «viraje pragmático» usualmente asociado a nombres como los de Heidegger, Wittgenstein o Dewey.

En octubre de 1913, plenamente reincorporado ya a sus actividades usuales, Ortega promovió una plataforma, la Liga de Educación Política Española, cuyo manifiesto constitucional redactó él mismo. Esta decisión resulta inseparable de sus fuertes discrepancias con el Partido Socialista —en el que, de todos modos, no llegó nunca a militar— y su aproximación al reformismo. De hecho, el «socialismo» del joven Ortega fue siempre de cuño fabiano o saint-simoniano, muy próximo también al «socialismo de cátedra» de alguno de sus maestros alemanes. La presentación oficial de la Liga tuvo lugar el 23 de marzo de 1914 en el Teatro de la Comedia. En realidad, fue el acto de presentación de los ideales de una nueva Generación, la del 14, muy alejada ya del espíritu del 98. La conferencia de Ortega, «Vieja y nueva política», fue en efecto un manifiesto generacional de ruptura con la «fantasmagoría» de la Restauración, de la que Cánovas habría sido «el gran empresario». A partir de ese momento y hasta su distanciamiento de la II República («no es eso, no es eso», diría de ella, como tantas veces se nos ha recordado luego), a cuyo advenimiento sin embargo coadyuvó con la fundación de una Agrupación al Servicio de la República promovida asimismo por Marañón y Pérez de Ayala, y su posterior exilio tras el estallido de la Guerra Civil y la victoria del bando «nacionalista», Ortega desarrolló una intensa actividad pública, sin menoscabo de su tarea de creación filosófica y su docencia. La lista de discípulos orteguianos de primera hora —Manuel García Morente, Xavier Zubiri, Joaquín Xirau, José Gaos, Julián Marías y María Zambrano, entre otros— habla por sí sola. Es evidente que, en la segunda mitad de los años veinte y la primera de los treinta del pasado siglo, Ortega tuvo un papel decisivo como inspirador y educador de élites —como «intelectual orgánico», en una palabra— de sectores sociales que tomaban conciencia de la necesidad de organizar y «poner al día» sus instrumentos de hegemonía ideal en un momento histórico de cambio e incertidumbre.

Por otra parte, Ortega influyó decisivamente también en la organización de las enseñanzas filosóficas en la universidad española. A la vez que desarrollaba su propia obra, Ortega introdujo la de las corrientes dominantes en la Alemania de las primeras décadas del siglo XX, animó a leer con rigor filológico y mirada actual a los clásicos y reflexionó largamente —y siempre con consecuencias institucionales— sobre el sentido de la filosofía y su enseñanza. Todo ello en un medio conocido por su falta de tradición a pesar de excepciones indudables, de las que el propio Ortega se consideró deudor y heredero. Se ha subrayado en ocasiones que en esta labor de introductor, de formador e informador, desarrollada tanto en su cátedra como desde sus plataformas editoriales y publicísticas (entre las que destaca la Revista de Occidente, fundada por él en 1923, y sus colecciones de libros), Ortega se limitó a las grandes tradiciones «continentales», de acuerdo con un prejuicio muy influyente en España desde los tiempos de Sanz del Río. Es posible, sí, que su desatención al haz de corrientes que componen la llamada «filosofía analítica», hegemónica en el mundo de habla inglesa durante todo el siglo XX, o, en otro orden de cosas, al neomarxismo, sesgara un tanto su percepción de la problemática filosófica y metacientífica de la época. Pero nada de ello mengua su grandeza, que es la de un islote bastante solitario cuya obra institucional se vio truncada cuando comenzaba a dar frutos perceptibles. La Facultad de Filosofía que creó en la Universidad de Madrid, en la que llegaron a darse cita como profesores Zubiri y Gaos, García Morente, Julián Besteiro y él mismo, encontró un final abrupto en 1939. Y así su legado filosófico pasó a conocer una doble administración. Por una parte, el silencio total, el «ninguneo» y la anatemización desde las filas intelectualmente cerriles del régimen franquista; por otra, en cambio, su ritualización, su cosificación en un sistema filosófico presuntamente autosuficiente y omniabarcador que alguno de sus discípulos llegó a identificar con la culminación de la historia entera de la filosofía occidental. Dos extremos hermenéuticos por fortuna luego superados.

En septiembre de 1936, Ortega, al que los acontecimientos fratricidas convirtieron en un «náufrago» de la «tercera» España, consiguió trasladarse a la localidad francesa de Grenoble. En 1936 apareció también la traducción francesa de una de sus obras más conocidas internacionalmente, La rebelión de las masas (1930), con un «Prólogo para franceses». A finales de ese mismo año se instaló en París, donde habían encontrado refugio Marañón, Azorín y Baroja. A finales de abril de 1939 se desplazó al sur de Portugal. No tardó mucho, sin embargo, en volver a Francia, aunque casi inmediatamente decidió trasladarse a Buenos Aires. Permaneció en Argentina —donde llegó a considerar que su vida «no tenía historia posible» porque era «la supresión total de una vida»— hasta la primavera de 1942, en que partió de nuevo rumbo a Portugal; residió en Estoril y Lisboa, ciudad en la que tendría su residencia oficial hasta su muerte. En 1945 realizó su primer viaje a España tras la guerra y el exilio. En 1946 fue invitado a inaugurar una nueva etapa del Ateneo de Madrid, lo que hizo con una conferencia sobre el teatro. Con todo, Ortega siguió viviendo por el momento en Portugal, con frecuentes viajes a España, y en ese país escribió uno de sus libros de mayor envergadura filosófica, La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, que vio la luz póstumamente en 1958. En 1948 fundó, con Julián Marías, el madrileño Instituto de Humanidades. En ese marco expuso los contenidos centrales de su obra Una interpretación de la historia universal. En torno a Toynbee, que tampoco vio publicada en vida; fue preciso esperar hasta 1960. Desde 1948 se instaló prácticamente en Madrid, pero siguió viajando esporádicamente: en 1949 a Aspen (Colorado), donde disertó sobre Goethe; seguidamente a Alemania —allí permaneció hasta marzo de 1952—, para asistir a la Goethe-Feier celebrada en Hamburgo. Aún haría otras visitas a ese país. Ortega murió en Madrid el 18 de octubre de 1955. Su entierro dio ocasión a las primeras manifestaciones públicas de distanciamiento de la Dictadura de una nueva generación de españoles.

De acuerdo con el inicial enfoque ontoepistémico perspectivista —que hace suya incluso la tesis, más o menos nietzscheana, de que la sustancia última del mundo no es sino una perspectiva—, el sujeto no es para Ortega el eje sobre el que gira la realidad, ni su «fundamento», como afirmó el idealismo. Pero tampoco es una mera parte, una parte más, de dicha realidad, como sostiene el realismo. El sujeto es un espejo activo capaz de seleccionar las impresiones que recibe y, en este sentido, filtra, modula y «construye», digámoslo así, lo dado, y siempre como la realidad concreta que es. ¿Qué realidad? Sencillamente: una vida. Una vida creadora de la cultura, lo que lleva a Ortega a definir los valores culturales como funciones vitales, obedientes a leyes. La misma razón, que no es una instancia exterior a la vida ni se identifica tampoco sin más con ella, es una función suya, siendo además en la vida donde arraiga el conocimiento. Con ello quedaba ya prefigurado el tema de la «razón vital» (o de la vida como razón, si se prefiere).

[ Inicio | FIL | DOCS | SOC | ECO | HIST | CLAS | SER | Cine | Ciencia | Letras | Africa ]